Comme je l’évoquais, la production danoise reste inégale, les films eux-mêmes sont rarement entièrement réussis, et se valent de fait un peu tous les uns les autres. Néanmoins, si vous voulez faire un tri dans ceux qui suivent sans vous spoiler, je vous conseille d’essayer Mists of the Past (Sandberg), qui est le plus constant, celui offrant le niveau global le plus satisfaisant ; et La Nuit vengeresse (Christensen), où quelques excellentes scènes cohabitent avec de longues plages plus ternes ; enfin, il peut être intéressant de jeter un œil à ce qui nous reste du court-métrage The Execution (Elfelt).

Mists of the Past

A.W. Sandberg / 1925

L’année 1820. Un jeune artiste prometteur, Olaf Malm, s’est installé à Rome. Il est amoureux de Sigrid, mais leurs différences de classe rendent leur amour impossible… (Fra Piazza del Popolo en VO)

Et il faut bien cette maestria du geste pour faire passer l’intérêt d’une histoire somme toute assez banale (amours contrariées, quiproquo de mélodrame, idéologie vieillissante), dont on doit attendre les quelques danoiseries typiques (à savoir des moments un peu fous : l’inondation, l’enfermement dans le tombeau, le duel improvisé qui arrive sans prévenir…) pour que le film fasse vraiment la différence.

Le reste du temps, la grande précision du geste ne sert pas toujours à exprimer grand-chose, et on a l’impression que le film ne prend pas à bras-le-corps ce qui fait tout l’intérêt de son pitch, à savoir le bégaiement à trente ans d’écart d’un mariage d’amour manqué, la jeune génération rejouant sans le savoir (et dans les mêmes décors, par les hasards de la fatalité) le drame qui fut celui de leurs parents. On a notamment du mal à comprendre la cohérence de tous ces signes jetés à l’écran (la sépulture-piège, la vague tueuse, le sauvetage, le repli monacal, la création artistique…), qui semblent autant de péripéties aléatoires, uniquement choisies pour le ludisme de leur imagerie, mais dénuées de toute capacité à faire sens ensemble.

Le dernier acte singulier, dans une salle immense et vide (l’apogée de l’épure visuelle ayant marqué le film), semble proposer un décor abstrait et conceptuel propre à relier et résoudre tous ces nœuds ; mais il ne s’y joue finalement qu’un dénouement laborieux, évoquant surtout une large scène de théâtre et ses facilités (résolution verbalisée et statique : les retrouvailles père-fils, notamment, qui devraient clore l’intrigue, sont expédiées de façon fort décevante). Reste un bon film au style exquis, mais qui ne travaille pas assez son spectateur pour rester en mémoire.

La Nuit vengeresse

Benjamin Christensen / 1916

Au soir du nouvel an, un meurtrier condamné s’évade de prison, kidnappe son fils à l’orphelinat, et s’enfuit dans la nuit. Il approche d’un manoir habité… (Blind Justice à l’international, Hævnens Nat en VO)

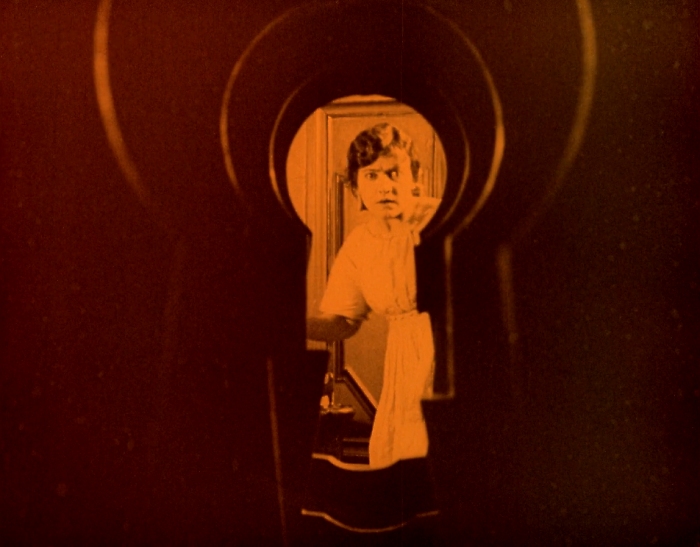

Le premier acte du récit, qui suit l’intrusion d’un criminel et de son enfant au milieu d’un manoir nocturne, ouvre le film sur une configuration motivante – et très franchement, le film aurait gagné à se dérouler entièrement sur cette soirée, et tout ce qu’elle permet (l’enfant caché dans la maison, l’alliance imprévue du malfrat et de la jeune fille de bonne famille, le cache-cache dans les couloirs sombres). L’effraction dans la chambre notamment, moment phobique et paniqué (le face-à-face par le trou de la serrure, le travelling arrière exprimant génialement la prise au piège) est un moment exceptionnel.

À l’autre bout du film, comme en miroir (retour dans les mêmes décors bourgeois, retour de l’intrusion), Christensen se réveille à nouveau, enchaînant les moments bizarres et motivants – ce chaos des chiens relâchés par le vieil homme hagard, cette scène absurde et burlesque où une main essaie de manipuler un téléphone à l’aveugle, ou encore la violence désespérée d’une chambre dont on défonce la porte à coups de colonne de pierre.

Entre ces deux grands moments, soit tout de même les deux tiers restants du film, La Nuit vengeresse n’a rien de très inspiré : on y déroule une série de péripéties censées préparer le terrain à un dénouement mélodramatique qui n’adviendra pas vraiment (tout ce qui a trait à la question de l’enfant adopté), pendant que le récit occupe son temps à justifier inutilement, par des détours ronflants par le milieu interlope, les raisons pouvant expliquer la réunion finale de tous ces protagonistes. Le cirque, un univers fréquent de la fantasmagorie danoise, vient faire quelques passages éclairs et incomplets dans le film, sans qu’on en comprenne vraiment l’intérêt (même si c’est l’occasion de quelques plans singuliers – ceux de l’orchestre, celui des reptiles, il y a même une captation amorcée de numéro de fakirs dont l’intertitre cite les artistes).

Le problème, plus globalement, est de nous coller aux basques d’un personnage principal qui n’est qu’une caricature de la manière dont la bourgeoisie conçoit le peuple : enfantin (c’est littéralement dit dans les cartons), un peu bête, bonne pâte, presque un bon chien fou. Certains passages se veulent pourtant édifiants sur les injustices de la société, quoique de façon bien vague, et l’ensemble n’est pas dénué d’ambiguïtés dans sa vision de la bourgeoisie, dès l’ouverture qui montre une série d’hommes bien-sur-eux fricoter avec les domestiques, ou s’enthousiasmer d’une chasse à l’homme réveillant leurs pulsions. L’alliance éthique entre le malfrat et la jeune fille (que sa trahison forcée va briser moralement) trace aussi une possible voie médiane et subversive – et il n’est pas interdit, dans cette angoisse entêtante qui assaille ensuite la jeune héroïne à qui tout a réussi, de lire une culpabilité sociale sourde, une conscience lucide du malheur d’un pauvre sur lequel son bonheur s’est construit. Le plan final, et sa réunion étrange, reste quelque peu ambigu sur la résolution qu’il entend apporter à tous ces tiraillements : l’impression générale est que ces enjeux parcourent le film plus qu’ils ne le travaillent en profondeur.

Un petit mot, enfin, sur l’introduction, qui est une sorte de making-of factice, où le réalisateur prépare le film avec son actrice. Ce n’est pas la première fois que je vois cela en amorce d’un muet danois (je vous renvoie, dans le précédant article, à l’extrait vidéo de Valdemar Psilander étudiant son rôle en une série de poses inspirées et ridicules, en ouverture de L’Évangéliste), et c’est toujours aussi surprenant – que ce soit par cette façon singulière d’inviter le spectateur dans le film, mais aussi par la frontière floue entre la fin de cette introduction et le début du récit lui-même. Ces premiers plans sont également intriguants par la manière dont ils conceptualisent ce décor « où tout va se jouer », penchés sur la maquette du manoir observé et scruté de l’extérieur, comme si le film allait mettre l’édifice bourgeois en équation… Une idée prometteuse dont La Nuit vengeresse, là encore, ne résonne pas vraiment au final.

The Black Dream

Urban Gad / 1911

Stella, star du cirque, a deux soupirants : le jeune et beau compte Waldberg, dont elle est vite éprise ; et le vieillissant joaillier Hirsch, qui est fou de jalousie… (Den sorte drøm en VO)

The Black Dream confirme qu’Urban Gad, contrairement à ses collègues plus fantasques et ambitieux, est surtout et avant tout un directeur d’acteurs – au point qu’on se demande si l’une des réputations du muet danois (celle d’avoir amené un jeu de comédien plus fin, plus réaliste) ne vient pas d’abord de lui. Pas d’éléments spécialement grotesques, extraordinaires, ni fantasmatiques dans ce drame mondain classique (tromperies, problèmes financiers), où même le cirque reste un hors-champ intégral, résumé à une loge et à une entrée : manifestement, c’est un univers dont le film se désintéresse totalement.

Toute l’attention d’Urban Gad va donc à son duo d’acteurs : les intertitres sont quasiment inexistants, les plans très longs les laissent structurer le récit eux-mêmes. Et c’est convaincant : sans eux, l’ensemble n’aurait guère d’intérêt, et voir Nielsen jouer l’agacement devant un prétendant trop pressant, simuler la panique graduelle en voyant son amant perdre aux cartes, ou encore son dégoût pour l’homme à qui elle va devoir s’offrir, est un vrai spectacle en soi.

L’histoire du film, pour le reste, est un imbroglio tragique non dénué d’intérêt, mais dont la narration sobre et anonyme n’arrive pas à faire grand chose (le final, notamment, est trop précipité pour entretenir la moindre tension). Urban Gad fait trop confiance aux comédiens, comme s’il pensait que toute notre émotion et implication allait reposer sur eux. Ce qui explique cela dit la charge subversive érotique du film, si vantée dans L’Abîme (où elle se donnait en spectacle), et que je retrouve plus efficacement ici (où elle est plus subtile). Prenons par exemple ce moment où les deux amants, qui viennent tout juste de se rencontrer, n’y tiennent plus et retournent entre les murs de la maison dans le seul but de s’enlacer en privé (baiser vorace et main sur le sein) : le fait que la mise en scène ne canalise alors aucunement ce moment, qu’elle ne lui donne pas de finalité narrative, et que l’embrassade ne soit alors plus que pur spectacle des comédiens se touchant (le cadre s’arrêtant pour simplement les regarder à l’œuvre), rend l’image bizarrement “choquante”, toute inoffensive qu’elle soit, dans le contexte du début des années 10 – on a aucun mal, pour le coup, à imaginer le scandale d’un art soudain suspecté de servir au public à venir se rincer l’œil.

À noter, au rayon des curiosités, la fin d’une prise qu’un montage maladroit a laissé à l’image, et qui laisse voir, le temps d’une seconde, les acteurs se relever benoîtement après s’être langoureusement embrassés.

The Firefly

Einar Zangenberg / 1913

Une petite fille est kidnappée par un cirque itinérant… (Ildfluen en VO)

Le pitch tient à un leitmotiv célèbre de ces années (l’enlèvement par de dangereux gitans des femmes ou enfants de la bourgeoisie), et réinvestit encore une fois les décors du cirque. Tout cela pose un cadre déjà gentiment déraisonnable, mais c’est sans compter un certain nombre de péripéties qui semblent tout droit sorties d’une logique de gamin : la comtesse qui laisse un bambin de 6 ans partir seul à la recherche de sa fille qui a été enlevée ; celui-ci qui la trouve déjà transformée en gitane après quelques minutes de marche ; les deux enfants qui s’engagent alors dans le cirque sans qu’on semble être partis à leur recherche ; et enfin eux qui ne pensent à retourner voir la mère de la fillette qu’après 12 ans, simplement parce qu’ils repassent par hasard dans le coin et qu’ils y restent plus longtemps que prévu… Ajoutez-y quelques effets improbables (la dynamite censée détruire tout un bâtiment, et qui explose en une petite gerbe de fumée), et on aboutit à un ensemble pas très éloigné du nanar joyeux.

Le film n’est pas vraiment habité d’un talent qui permette de faire quelque chose de cette démesure ludique, ni de tous ces rebondissements trop rapides. The Firefly offre surtout le change par de petits moments isolés et bizarres : ce plan étrange et grotesque où une enfant s’endort paisiblement dans le même plan qu’un autre qui meurt ; le spectacle au cirque, saisissant (tout maladroit qu’il soit) par le mariage de ses explosions et de ses jeux de couleur, face à un public tête levée métaphorisant celui de la salle ; ou encore cette acrobatique traversée des airs par câbles téléphoniques, déjà vue dans The Great Circus Catastrophe et sans doute moins cohérente ici, mais qui par les hasard de la photographie (qui rend les minces fils invisibles) donne la belle impression d’un personnage lévitant dans les airs.

Bref, un film aux limites de la série Z, trop plein, trop rapide et un peu torché, aussi vite vu qu’aussitôt oublié, mais tout de même réjouissant sur plusieurs points.

Il était une fois

Carl Theodor Dreyer / 1922

La princesse d’Illyria repousse tous les prétendants se présentant au palais de son père. Mais le prince du Danemark va mettre au point un stratagème… (Once Upon a Time à l’international, Der var engang en VO)

Le premier acte satirique, parfois même lubrique, et disons-le assez repoussant, trahit en effet un regard bien plus analytique que romanesque. Dreyer ne rêvasse pas, ni ne fantasme : il démontre. Cela se retrouve jusque dans la mise en scène, qui au-delà des années 20 déjà entamées témoigne d’une manière personnelle d’aborder l’espace (par ses angles, ses attaques, ses points de vue) bien différente des normes parcourant alors le cinéma national.

Le scénario du film se propose en fait de jouer, à l’envers, le pitch du Maître du logis (que Dreyer tournera trois ans plus tard, et où le récit déconstruit la puissance d’un père de famille) : il s’agit de briser un personnage et sa fierté – en l’occurrence ici une capricieuse princesse, ramenée à l’état d’humble potière vénérant son mari. Ce pitch, parce que cette fois en accord avec les normes patriarcales, résonne évidemment d’accents plus douteux, ou du moins passablement attendus : on reconnaît ici la mise en image d’un fantasme, celui de séquestrer et de faire payer la fille ayant osé dire non, tableau qu’on offre au spectateur ravi (c’est peu ou prou le pitch de certain pinku-eiga des années 70…), comme on l’offre d’ailleurs tout autant à la spectatrice (car la charge romantique, au fond des bois, le besoin de rapprochement des corps et de réconfort, est tout aussi communicatif – c’est d’ailleurs aussi le postulat du Vent que réalisera plus tard Söjström, la dimension manipulatrice en moins).

Cela dit, et c’est sans doute ici que se trahit le “vrai cinéaste” qu’est Dreyer, les situations sont trop peu monolithiques pour simplement se résumer à frénétiquement satisfaire cette démangeaison macho. On le voit assez tôt autour de la princesse et de ses servantes, d’abord présentées comme autant de petites pestes infantiles, mais qui laissent assez vite entrevoir, par la manière dont elles évoluent autour de leur dame, complices et partageant parfois ses mélancolies, une sorte d’incarnation mouvante des humeurs de celle-ci, de ses tentations ou de ses désirs, comme les différents visages de l’adolescente-bientôt-femme qu’elle est alors. De même, face à la surcharge décorative du palais ironique, le retour en forêt abandonne toute dimension grinçante, pour aller épouser un idéal de retour aux sources qui tient plutôt des Proscrits – le merveilleux de la forêt oscille alors entre des visions de conte de fée (lumières perçant les feuillages, mort pendu au plus vieil arbre des bois) et une certaine rudesse ou sobriété naturaliste.

Bref, c’est un film qui n’a pas l’âme des autres muets danois, et qui est trop peu abouti pour tout à fait convaincre, mais qui surprend et intrigue davantage, dans ses propres hésitations et circonvolutions, que tous les autres films réunis.

Et quelques courts-métrages…

Si le cinéma danois brille surtout durant les années 10, il est déjà actif dans la première décennie du siècle, où plusieurs de ses manies se constituent. Les courts-métrages antérieurs à 1910 que propose le site sont presque tous le fait d’un certain Viggo Larsen – nous y reviendront dans le prochain article. Voici donc les quatre films restants pour cette première période, réalisés par le cinéaste danois pionnier (Peter Elfelt), ou non attribués.

Driving with Greenland Dogs (Peter Elfelt, 1897) [voir le film]

Rien de très notable dans ce petit film documentaire (qui enregistre simplement la course d’un traineau), sinon qu’il semble bénéficier d’une mise en scène comique tenant au hors-champ : en effet, quand il sort du plan, l’homme conduit son traîneau tout en maîtrise ; quand il y re-rentre, il en a été éjecté, et court désormais après ses chiens. Cette utilisation humoristique du hors-champ me semble particulièrement précoce : peut-être est-elle le simple fait du hasard.

The Execution (Henrettelsen) (Peter Elfelt, 1903) [voir le film]

Ce film, un simple fragment en fait (deux plans seulement) d’un court-métrage autrefois plus long, au-delà d’être la première fiction filmée au Danemark, est un petit jalon connu dans l’histoire du cinéma, en ce qu’il est l’un des premiers films à jouer à ce point sur la profondeur (celle du long couloir menant la meurtrière à la salle d’exécution). J’en avais déjà vu un extrait, mais je n’avais pas saisi jusqu’ici la charge dramatique de cette profondeur du cadre – chemin de croix à parcourir en entier, en même temps qu’il est un compte à rebours puisque le plan est tout entier centré sur cette figure du gardien de prison qui attend l’arrivée de la condamnée, posté bien droit devant la salle fatale. Une configuration intéressante et ingénieuse, d’autant plus précieuse qu’elle n’a rien d’évident.

The Other Woman (Anonyme, 1906) [voir le film]

La première partie de cette petite fiction donne l’impression d’un cinéaste peu dégourdi : sans le résumé fourni avec le film (qui est quasiment dénué d’intertitres, sinon celui d’une lettre qui pour le coup ne sert pas à grand-chose), on ne comprendrait strictement rien. Les plans callés sur le jardin ne donnent pas à voir les enjeux de façon claire, les femmes vues de loin et habillées semblablement se confondent, l’ajout d’une amie parasite la clarté du trio amoureux… Le film se rattrape, néanmoins, dans son plan final réjouissant, qui a déjà tout à voir avec le cinéma danois : idées maousses, goût du bizarre, jusqu’au-boutisme, sérieux de la forme qui semble soudain ici chez elle. Cela tient à l’originalité du duel entre femmes (à moins que ma connaissance de la période m’ait fait rater un tel phénomène ?), puis à ces deux autres coups de feux qui font glisser le film dans une escalade de rebondissements presque parodique. C’est d’ailleurs une bizarrerie, en ce que je n’ai jamais ressenti cela dans les films danois ultérieurs, qui ne me semblent pas une seconde vouloir rire d’eux-mêmes, ou porter un regard amusé sur leur propre grandiloquence. Je me demande du coup si ce n’est pas moi qui projette ici ce côté bouffon.

The Short-sighted Governess (Anonyme, 1909) [voir le film]

Ce film repose sur un principe comique qui pourrait être drôle, mais qui apparaît au final assez peu exploité (je ne comprends pas tout par ailleurs, comme ce passage incompréhensible où la gouvernante se laisse peindre). Le seul élément comique un peu imprévu de ce programme, au-delà de l’échange involontaire d’enfants, est cette manière dont le journal au centre de toutes les attentions de la gouvernante devient au fur et à mesure du film une sorte de boule de papier absurde en lambeaux, sans que cela ne semble un instant gêner sa lectrice. Une curiosité, sinon : ce dernier plan, le seul gros plan du film, qui montre la gouvernante pleurer, terminant l’ensemble sur une note bizarrement punitive.