L’accueil critique et cinéphile de The French Dispatch, en France, l’a auréolé d’une double réputation schizophrène : vu comme l’énième maison de poupée radotante de Wes Anderson par les uns, et comme un grand film incompris que tout le monde aurait regardé de traviole pour quelques autres.

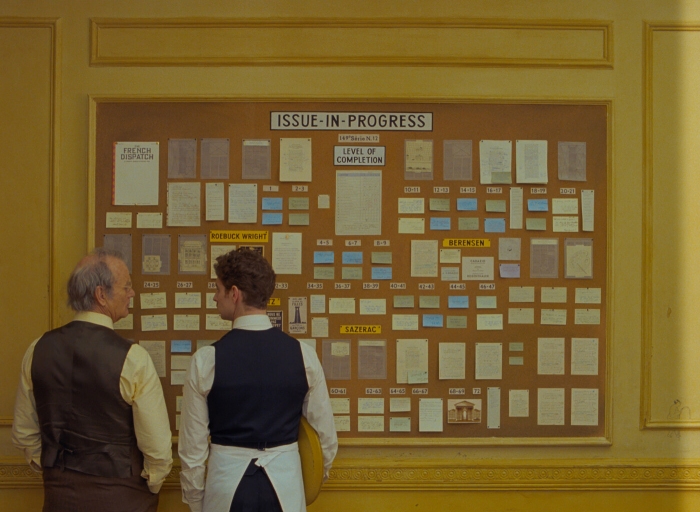

The French Dispatch n’est à mon sens ni l’un ni l’autre. Il n’est pas exactement une déclinaison endormie du système de son réalisateur : il serait plus juste de dire qu’il s’en présente comme la dégénérescence un peu folle, baroque, incontrôlable, diffractée en multiples histoires, décors, récits, sous-images au sein d’un même écran, couleurs et formats changeant d’un claquement de doigts, comédiens célèbres venus figurer (Moati, Girardot ou Bonnard ont une ligne de dialogue), dans un montage impatient, voire hystérique, qui n’en peut plus d’ouvrir de nouveaux tiroirs (jusqu’à des extrêmes assez laids, comme ces passages en BD). Par ailleurs, s’il célèbre le folklore français (dans l’ordre : l’art, mai 68 et la cuisine), ce n’est pas en pur touriste, mais par le biais plus intéressant de ses aspects les moins glorieux (marchandisation et toute puissance de l’artiste criminel pour le premier, narcissisme du combat révolutionnaire parisien pour le second, état policier discutable et brutal pour le dernier).

Reste malgré tout la question de ce que ce système Anderson produit – il faudrait des heures pour décortiquer le regard exact que le film pose sur ces institutions françaises et leurs impasses, mais en l’état, les moments d’épiphanie qui pourraient attester d’un point de vue clair à leur propos manquent un peu à l’appel, l’ensemble restant particulièrement sécurisé (voir par exemple la sexualité : Seydoux nue mais glacée comme une statue, l’homosexualité de Wright laissée à l’état de question théorique et euphémisée, etc.). Humainement, le film est maigre : il lui manque une idée qui transcende la virtuosité, qui l’utilise ou la remette en question (le final, à ce titre, est assez révélateur : il n’a d’autre but que de souligner l’agitation joyeuse et saturée du journal comme fin en soi).

Je continue à garder l’impression que le meilleur film d’Anderson (The Grand Budapest Hotel) le fut aussi parce qu’il posait un regard sur son propre système (via les codes aristocratiques, leur rapport problématique au monde réel, et leur impuissance à contrer la barbarie). Anderson interrogeait par là-même ce qui motivait son cinéma et son agitation maniaque, et ce recul y amenait un peu d’air. Ici, que ce soit dans le point de vue posé sur la France, ou dans la dégénérescence spectaculaire de la forme, rien ne vient sérieusement inquiéter le système du cinéaste, qui semble plus confirmé et validé que jamais.

L’ensemble reste évidemment un divertissement de premier choix.