Parce qu’après un premier confinement à noyer sa panique dans les blokcbusters et dessins animés, on va essayer de moins merder sur le deuxième. En attendant, petit bilan des derniers mois…

Memories of Murder

Bong Joon-ho / 2003

En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d’une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. Un détective spécialement envoyé de Séoul vient participer à l’enquête… (Salinui chueok en VO)

Légers spoilers. J’ai longtemps différé la vision de ce film matriciel du polar sud-coréen, genre qui provoque chez moi un profond rejet. Ce que je découvre finalement à la vision est un film très généreux, presque trop plein, qui envoie des feux d’artifices au spectateur dont il s’occupe comme d’un roi, prenant un plaisir historique évident à décrire cette enquête low-fi et amateure, comme la Corée dictatoriale des années 80 en compta sans doute beaucoup. Dès les premières scènes, on comprend qu’il y aura une sorte de contrat chez Bong Joon-ho, qui fait que les étrangetés les plus motivantes (le gamin qui singe les ordres du policier, par exemple, donnant un ton foncièrement lunaire à la première scène) iront forcément de pair avec un goût du grotesque (flics crétins, vulgaires, et gros sabots constants) : une association parfois lourdingue, et un peu automatiquement défendue au nom de l’originalité des mélanges de tons, qui rend particulièrement difficile l’attachement aux personnages (le parcours du film est certes de transcender ces caricatures premières, de faire faire un voyage qui nous amène à voir autre chose dans l’acteur principal qu’un ripoux débile, mais c’est pour le coup un programme assez attendu). Reste que Memories of Murder sait affirmer une identité singulière par-delà les aléas de l’enquête, notamment par ce décor de Corée rurale fertile et pluvieuse, dont les grands champs généreux évoquent quelque océan agité. L’absence de fin satisfaisante, par ailleurs, témoigne d’un cinéaste soucieux d’amener son film à un autre niveau, de capturer une certaine mélancolie, une fatigue authentique pointant du tragi-comique. Sur pas mal de points, malgré les limites du film (ce scénario à thématiques très lisibles, cette musique artificielle, la façon qu’a cette œuvre de jeunesse de montrer les muscles), une vraie personnalité émerge, et transcende les conventions du genre qu’il a lui-même participé à créer.

[extrait]

La Haine

Mathieu Kassovitz / 1995

Abdel Ichah, seize ans, est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur de police lors d’un interrogatoire. Suite aux émeutes qui s’ensuivent, un policier perd son revolver…

Légers spoilers. Ne découvrant La Haine qu’aujourd’hui, je suis d’abord frappé par sa parenté avec un certain jeune cinéma des années 90 (celui de Trainspotting, par exemple) : esthétique fière et assurée, aux effets rhétoriques visibles (dont l’inévitable maxime ressortie d’un bout à l’autre du film), proposant une peinture vériste mais passionnée de la cité (on est loin de la monotonie grise d’une approche naturaliste), le tout rempli d’effets de mise en scène soulignés et d’un défilé bigarré de situations (de la banlieue aux rues de Paris, des scènes dansées aux scènes de tchatche, du vieux déporté à cette vache qui passe, le film explore son univers sous 1001 facettes). La symphonie urbaine peut rappeler, toutes proportions gardées, le Do The Right Thing de Spike Lee, dont il n’a cependant pas la rigueur narrative ni réflexive (en témoigne la manière totalement artificielle dont advient le final). On est également tentés de comparer La Haine aux récents Les Misérables… Et ce qui est marquant, à ce titre, c’est la manière dont les actions des jeunes personnages sont ici constamment replacées dans leur contexte – notamment celui de cet ennui traînant, écrasant, envahissant, qu’il faut détromper comme on chercherait à fuir la suffocation. La Haine a rarement à rentrer dans un registre revendicatif : dans la scène du vernissage par exemple, Kassovitz est surtout occupé à montrer l’échec annoncé de deux mondes à cohabiter. C’est ce que son film réussit le mieux, ce face-à-face entre deux mondes (beau passage devant les télés, au centre commercial vidé), comme deux univers qui coexistent sans dialoguer : le fait de montrer les personnages dans un Paris vide et nocturne, pas du tout au sens d’un “monde de la nuit” mais juste d’un lieu totalement vidé de ses habituelles foules, semble les faire évoluer dans une version spectrale et parallèle de la capitale, comme cohabiteraient le monde réel et ses fantômes : comme un pays qui continuerait à vivre sans les avoir remarqué.

The Love Eterne

Li Han-hsiang / 1963

Pour pouvoir aller étudier à l’université, Ying-tai se déguise en garçon. Elle y fait la rencontre d’un autre étudiant, du nom de Liang Shan-bo, qui devient immédiatement son ami… (Liángshān bó yǔ zhù yīng tái en VO)

Légers spoilers. Je continue ma découverte de Li Han-hsiang, réputé l’un des plus grands noms du cinéma hong-kongais et de la Shaw Brothers. Cette adaptation de la légende des amants papillons (qu’on connaît surtout en France par The Lovers, la version qu’en proposa Tsui Hark) confirme Li Han-hsiang en exécutant soigneux, en pur cinéaste de studio, fondamentalement peintre, et moins désireux d’apporter son grain de sel au récit que de fignoler l’ouvrage pour en donner la version la plus parfaite, la version “officielle” (ce qu’elle est restée, semble-t-il, dans l’imaginaire hong-kongais et taïwanais). Ce n’est pas qu’un opéra qu’on adapte ici à l’écran, mais aussi ses codes totalement conservés (le film est presque entièrement chanté) : il en reprend la scénographie (il n’y a presque que des cadres larges), le décorum et son artificialité, le jeu des comédiennes tout en signes et ornements, et enfin l’abstraction (par exemple, face à la femme qui s’est déguisée en homme, le véritable garçon du récit est lui aussi joué… par une femme, sans que le film ait l’air d’y voir autre chose qu’une convention évidente, que sa mise en scène n’a même pas à interroger). Toutes ces formes et motifs méticuleusement appliqués font qu’on a d’abord du mal à voir dans ce film autre chose qu’une débauche sans âme de décors et de costumes, plus riches et fastueux que réellement porteurs d’une vision. On finit cependant par s’habituer à ces codes, et à percevoir les nuances et circonvolutions de ce qu’on prenait pour un glacis parfait : plaisir pris à la dilatation des situations, à des scènes plus allégoriques et symboliques que vraisemblables, au hors-champ outré du théâtre (ces chiens qui menacent et qu’on ne verra jamais à l’image, par exemple), ou encore aux milles manières d’éclairer ces faux décors et paysages, colorant l’histoire de multiples humeurs. Bref, le film et sa manière deviennent assez addictifs, même s’il manque une gestion convaincante du tournant tonal que prend le récit dans son dernier tiers, passant assez brusquement d’un Mulan universitaire potache à une tragédie chantée toutes larmes dehors.

Commissariat

Ilan Klipper & Virgil Vernier / 2010

Le travail quotidien des policiers affectés au commissariat d’Elbeuf.

Légers spoilers. Ce film à l’existence-éclair, qui bénéficia d’une grande réputation à sa sortie avant de brusquement disparaître des radars sans explication, aurait paraît-il souffert de problèmes de droits : d’autorisations non demandées à toutes les personnes filmées, et des problèmes qui auraient pu s’ensuivre. Impossible de savoir si cette rumeur dit vrai, mais en voyant le film, il s’avère que cette ambiguïté n’est pas seulement une anecdote liée à sa disparition, mais son plus profond ADN : pas un moment, pas une scène, qui ne vibre d’une tension liée à ce que la caméra arrache à ceux qu’elle filme. Tel commissaire s’inventant gardien moral des prévenus, telle policière ruminant tout haut contre sa hiérarchie, telle vieille femme hurlant sans plus aucune dignité pour que sa sœur reste avec elle, telle prévenue se mettant nue pour faire rire devant la caméra… Tout comme l’excellent Les Arrivants, auquel il ressemble beaucoup, Commissariat ne semble pas investi d’un devoir d’innover (la forme, celle d’un cinéma direct façon Wiseman-Depardon, avec ce montage calme dont-les-coupes-en-disent-long, n’est pas franchement une surprise). Le film semble avant tout chercher à capter et restituer des moments bruts, sans fioritures, comme s’il s’en faisait le simple passeur. Ni vraiment pamphlétaire, ni aveugle aux abus qui peuvent se jouer devant l’objectif, le geste de Klipper et Vernier semble se situer ailleurs, voulant d’abord témoigner d’un lieu-récif où s’échouent toutes les marges de la société (ses miséreux, ses alcooliques, ses femmes battues, ses âmes au fond du trou…), tout en enregistrant paradoxalement à l’image, à chaque seconde, une incroyable épaisseur humaine : le cadre déborde de vie, les regards brûlent de tension et d’intensité, les échanges sont imprévisibles, la débrouillardise des gens étonne, leur aplomb psychologique impressionne.

En avant

Dan Scanlon (Studios Pixar) / 2020

Dans la banlieue d’un univers imaginaire désenchanté, deux frères elfes se voient offrir la possibilité de retrouver leur père, disparu quand ils étaient jeunes… (Onwards en VO)

Quelques spoilers. Devant le climax d’En avant, où la superbe justesse de l’écriture et des situations embrasse la belle pudeur de la mise en scène, on se prend paradoxalement surtout à ressentir de l’énervement : une rage devant le gâchis qu’est ce film. Ce n’est pas un “Pixar mineur” comme l’étaient Le Monde Dory ou Les Indestructibles 2, par exemple, qui ne visaient pas très haut et s’en fichaient, compensant ce manque d’ampleur par un plaisir de l’exécution (foisonnement des gags, plaisir de la direction artistique). Non, nous sommes ici devant un vrai potentiel grand projet – mais un projet parasité de réflexes Dreamworks (le détournement ironique comme credo comique), d’un pitch terriblement sous-exploité, d’un univers visuellement laid et étouffant (l’image orango-violacée respire bien mal), d’une musique anonyme se contentant de paraphraser les scènes, et d’arcs de personnages surlignés, aux cases scénaristiques toutes consciencieusement cochées, exactement comme le jeune héros valide celles de sa liste. Pour qu’on soit frappés de la manière dont, au final, le film se resserre sur l’essentiel de la relation entre frères, il aurait fallu au préalable que le monde autour d’eux existe, foisonne, fasse diversion. Or il est ici absent, sous-exploité et ignoré dans tout ce qu’il pourrait conférer d’épique et de force expressive à cette aventure intime : on en vient à se dire qu’à tout prendre, En avant aurait été bien plus puissant en prenant place dans le monde réel – et qu’il aurait peut-être alors, son final arrivé, été à même de proposer un autre horizon désirable qu’un fast-food upgradé ou la capacité à aller au boulot à pied (pour donner une idée du degré de révolution que Pixar entend insuffler à nos quotidiens). Bref, on en ressort avec un goût amer en bouche ; le film a toujours plus à proposer que tous les autres studios d’animation réunis, mais on préférait presque, à ce stade d’espoir et de déception, que ce ne soit pas le cas.

Shoes

Lois Weber / 1916

La jeune Eva doit subvenir aux besoins de ses parents et de ses trois petites sœurs. L’achat d’une nouvelle paire de chaussures, dont elle aurait cruellement besoin, semble hors de sa portée…

Spoilers. Sous ses atours de mélo des années 10 on ne peut plus standard (famille affreusement pauvre, père incapable, héroïne victime…), Shoes apparaît à la fois un peu plat, et en même temps assez singulier. Le pathétisme appuyé que le film remue à travers ses nombreux intertitres, ou par la répétitivité de ses situations, on en retrouve bizarrement assez peu la trace dans sa manière-même, dans son style, qui s’avère très “pragmatique” et socialement très concret (aucune résolution de conte de fée à espérer, le personnage lui-même n’y pense pas une seconde). Un peu comme si Lois Weber nous donnait à voir, à distance, ce qui ressemble d’abord à une équation (la solution sordide posée dès les débuts dans la balance, et le temps de résistance qui s’écoule mathématiquement de jour en jour, au fur et à mesure que l’état des chaussures se dégrade). Il en ressort certes un didactisme pesant, des péripéties non pas vécues par identification intense, mais d’abord occupées à dénoncer un fait social (jusqu’à la fin et ses alternatives imaginaires, qui listent très froidement les issues possibles). Mais il en résulte également un regard inhabituel, qui rejoue tous les passages obligés du genre avec sa note bizarre : la capitulation sordide à la prostitution (en une main insupportable sur l’épaule, une ellipse, et un plan sur les pieds nouvellement chaussés), ou encore les quelques gros plans scrutateurs (inspectant les pieds échardés, suivant les chaussures dans le torrent de l’averse, observant le visage brisé en son miroir, ou séchant ses larmes dans l’ombre) – tous intéressants par la manière dont ils vont chercher autre chose que l’effet d’identification. Un film pas forcément plaisant au final, mais indéniablement spécial.

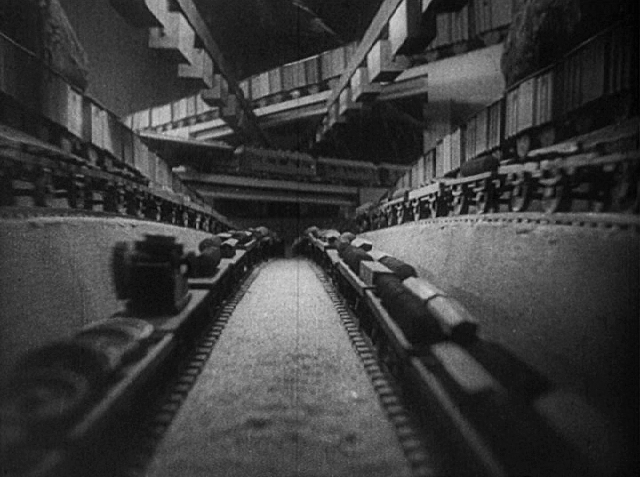

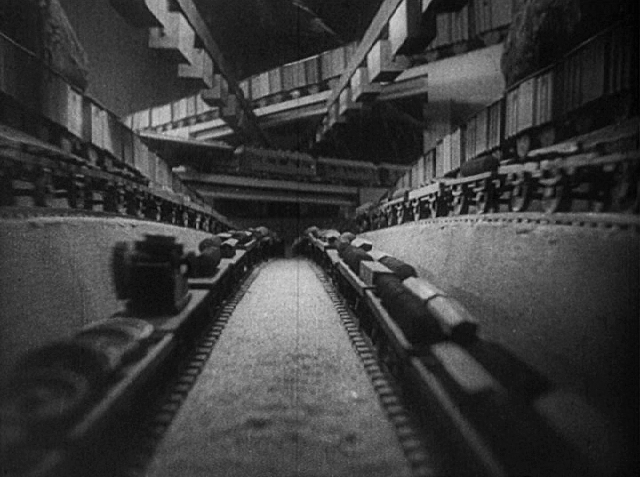

Komsomol ou le chant des héros

Joris Ivens / 1931

Un film à la gloire des travailleurs du combinat industriel de Kusbass-Magnitogorsk… (Pesn o gerojach en VO)

Légers spoilers. Énième avatar filmique du catéchisme soviétique (ici sous sa forme documentaire), Komsomol accumule fièrement tous les poncifs du “genre” : ses travailleurs solidaires se passant les briques avec le sourire, ses usines qui communiquent toutes pour l’effort commun à travers le pays, sa fascination masturbatoire devant les gros complexes industriels dégueu, ses employés qui se bousculent pour travailler sur leur temps libre – c’est à vomir d’ennui. Évidemment, si j’en fait mention ici, c’est qu’Ivens s’en démarque malgré tout un peu, par l’habituelle poésie de son cinéma (plus que par des tours de force de montage façon avant-gardes muettes, quand bien même il y a là une claire filiation). Ce regard plus inspiré tient à un vrai talent visuel (le final nocturne infernal, notamment, est vraiment saisissant), mais il est bien aidé par une autre particularité : celle d’être un “film parlant muet”. Muet de par sa forme (intertitres, dialogues quasiment absents, attention prioritaire au geste, montage perfusé sur Vertov…), mais un film malgré tout sonore : ni hésitant ni maladroit, le son est bien présent, et il brille par son silence. Si nos oreilles ont eu le réflexe d’imaginer une musique lyrique aux démonstrations de force du muet soviétique, c’est ici le simple son des gestes de labeur qui résonne, parfois dans le silence le plus complet, opposant à la frénésie laborieuse une certaine forme de calme et d’apaisement – et nous désignant en sourdine ce qui compte, ici, pour l’œil du cinéaste : la beauté du geste au travail (tout autant, sinon plus, que le symbole politique qu’il convoie). Une manière souterraine de reconfigurer les plans de l’intérieur, et d’en libérer le potentiel poétique… Il reste, tout ceci étant dit, qu’on s’emmerde un peu comme un rat mort.

Irréversible – Inversion intégrale

Gaspar Noé / 2002-2020

Marcus et Alex se rendent à une soirée, accompagnés de l’ex-compagnon de celle-ci. Au cours de la nuit, le couple se fâche, et Alex décide de rentrer seule…

Quelques spoilers. Cette “inversion intégrale” d’Irréversible (un nouveau montage qui remet les évènements du récit dans l’ordre) est un échec si spectaculaire qu’il devrait être projeté dans les écoles de cinéma section montage. Malgré les nombreux problèmes du film originel (son viol à la mise-en-scène discutable, son homophobie latente, sa binarité bébête et ses quelques effets sentencieux ados), il y avait tout de même là une œuvre de cinéma passionnante, sévère et opératique, stimulante par bien des aspects. La remise en ordre du récit met tout par terre. On se demande d’abord si ce n’est pas simplement que, ce gimmick narratif retiré, les limites du film apparaissent au grand jour. Mais le problème n’est pas là : il tient en fait surtout à la manière évidente dont chaque scène (son énergie, son identité visuelle, son impact) a été pensée en fonction d’une narration inversée. La calme et la lenteur des scènes de métro et d’amour (qui nous recueillaient et nous berçaient après une heure d’horreur, qui nous donnaient enfin de l’air, qui permettaient à la parole d’enfin reprendre le pas sur la chaos et l’action) apparaissent ici longuettes, n’ayant plus aucun spectateur traumatisé à accueillir. Le long viol, non plus annoncé comme une apocalypse à craindre, non plus chargé de l’enfer prophétique qui l’a précédé, mais débarquant brutalement dans le film comme un stupide fait divers, se transforme à l’écran en performance embarrassante. La course nocturne vers le club SM n’est plus qu’une simple progression géographique, quand ce même parcours inversé travaillait patiemment à faire émerger un film (des corps reconnaissables, des motivations et un récit, un espace géographique) d’un magma originel phobique de formes abstraites et chaotiques. Bref, plus rien ne fonctionne, la majesté horrifique du film comme son final cathartique disparaissent, et l’ensemble se retrouve vidé, soudain résumé à ses péripéties, amputé de sa portée. Qui a bien pu, vingt ans après, penser que ce remontage était une bonne idée ? Le temps détruit tout, indeed.

Notules

On commence ces notules par une petite tournée des cinémas internationaux, en rattrapant les brouillons qui s’accumulent depuis des mois…

• On comprend tout de suite, devant Central Do Brasil (Walter Salles, 1998) ce qui fit de ce film un petit classique instantané : la simplicité émotionnelle du pitch (une vieille acariâtre et un orphelin revêche apprennent à s’adopter), alliée à une forme en road-movie traversant le pays de part en part, et dont l’état des lieux socialement désastré s’éclaire d’un optimisme rayonnant… Mais on comprend aussi pourquoi Walter Salles n’a jamais retrouvé ensuite la reconnaissance critique que ce film semblait amorcer. Les leviers émotionnels sont au fond très basiques (abandons et ré-adoptions en série, musique omniprésente), et le style est plat passé quelques idées éparses (sonores, notamment). La réussite du film semble davantage tenir à une conjonction de planètes (gamin lumineux et excellente actrice), et à la santé éclatante du néoclassicisme 90′, plutôt qu’à un talent réellement singulier.

• De The Lunchbox (Ritesh Batra, 2013), qui raconte l’échange épistolaire accidentel entre un veuf et une jeune mariée délaissée, j’avais l’image peu ragoûtante d’un film indien réalisé selon les codes et normes du cinéma d’auteur européen, afin de pouvoir investir ses festivals et salles art et essai. Une crainte invalidée par son succès au box-office local (quoiqu’à relativiser : son public fut un public aisé, déjà sensibilisé aux formes occidentales), mais pas seulement, The Lunchbox n’étant pas le produit gentillet qu’on pouvait craindre. Tout semble y être, pourtant : le mélange d’un pitch de comédie romantique américaine à la mécanique pépère, et d’une peinture documentaire de l’Inde (dont on ne peut se départir de l’impression qu’elle est destinée, justement, aux yeux d’un spectateur n’habitant pas le pays). Mais au-delà de proposer quelques solides idées de cinéma (comme cette voisine confidente qui restera hors-champ), le feel-good movie supposé est plein d’amertume et de résistance, rien n’y coule si facilement – dès la première réponse étrangement courte et sèche, le film semble être plein de rétentions (au premier lieu desquelles le jeu économe et pudique de son excellent et regretté acteur principal). Rien d’exceptionnel, mais à voir.

• Ma maigre expérience du cinéma d’Imamura m’a laissé circonspect : maîtrise froide, intelligence sans goût, difficulté à saisir ce qui remue le style. Même ressenti dubitatif devant la première partie de Pluie noire (1989, spoilers), notamment devant ces reconstitutions du chaos d’Hiroshima, à la fois factices (blessures en carton-pâte, scénographies théâtrales) et proprement intenables à regarder de par leur caractère explicite. Il faut un moment pour que le film dévoile ce que sera sa réelle identité (une tranquille chronique de campagne apaisée, sous laquelle sourde le macabre), et plus de temps encore pour qu’on en comprenne le trajet narratif (le premier irradié regardera, un à un, ses proches apparemment épargnés mourir avant lui). On peut alors enfin s’installer dans le récit et s’émouvoir, notamment pour la jolie histoire des deux jeunes condamnés (qui offre au film un climax qui ne dit pas son nom, le garçon montant dans un engin à moteur sans s’en rendre compte). Mais le film est aussi touchant pour une idée plus difficile à exprimer, que cristallise l’image de cette jeune fille qui voit enfin tomber ses cheveux dans un grand sourire : cette manière de se réunir et de faire communauté entre futurs morts, la façon presque rassurante dont on se sait enfin condamné, sans plus avoir à craindre ou à espérer, comme déjà banni de la communauté des vivants – flânant dans ce paradis de campagne comme on patienterait dans les limbes.

• Je ne sais trop quoi en penser de Sister Stella L. (Mike de Leon, 1984), film philippin sur une nonne réalisant que l’engagement politique est l’extension logique de ses missions sociales, et qu’elle doit de fait agir en dehors des murs de son couvent. Les qualités plastiques du cinéaste, comme son attention aux acteurs (le film est peuplé de grands visages émus), donnent de la chair à ce récit social et politique. Mais je peine à comprendre l’horizon du projet : le film est une logorrhée continue, une série de joutes en duo – pas une scène qui ne soit emplie d’un bout à l’autre de dialogues, le montage enchaînant à la séquence suivante dès le dernier mot prononcé (seul la dernière demi-heure calme un peu ces échanges, pour laisser au style de De Leon la possibilité de déployer un peu ses ailes). Le film, pourtant non sans qualités, apparaît du coup comme un pur objet didactique étouffé de parole : si le doute habite le personnages de la nonne, il est absent du film et de ses visées démonstratives (jusqu’à cette adresse finale face caméra), qui semblent le limiter à un objet de combat éphémère (dans quel contexte politique philippin, exactement, je ne le sais pas).

• Passons par l’Allemagne avec Phoenix (2014), histoire du retour à la ville d’une rescapée des camps. C’est ma première rencontre avec Chirstian Petzold, cinéaste Télérama un peu redouté, qui a en partie confirmé mes craintes. Au-delà de la maîtrise, et d’un style tout en mesure (mais ce ne sont pas vraiment des surprises), il y a incontestablement du cinéma là-dedans, que ce soit dans les images fortes que le premier tiers aligne avec tranquillité (cette nuit aux deux visages bandés), ou dans la situation tendue, très riche en métaphores, dans laquelle s’installe le reste du film. Un peu trop confortablement, néanmoins… L’académisme n’est pas loin, le geste reste lisse et comme trop sage, aussi prudent et précautionneux que les postures raides de ses personnages traumatisés. Les hasards, rebondissements et sauts de foi que demande le scénario n’aident pas non plus à croire et à s’identifier réellement à l’histoire intime des deux protagonistes. Reste donc l’impression d’un film bien troussé, parfaite allégorie d’une Allemagne d’après-guerre au passé indigérable, mais qui manque singulièrement d’ampleur et d’une certaine forme de violence, de folie (la mélancolie apathique écrase tout), et qui est à peine relevé par son excellente fin.

•

Vida en sombras (1949), biographie fictive (qu’on devine autoportrait) d’un passionné du septième art, est l’unique long-métrage de Llorenç Llobet-Gràcia, un réalisateur venu du cinéma amateur, donc le film fut sévèrement censuré par le pouvoir franquiste.

Vida en sombras a les mêmes forces et faiblesses qu’un autre film espagnol de la période,

La Tour des sept bossus : une technique convaincante (images chiadées, inventives) mariée à un ludisme communicatif (ici par les jeux métas vis-à-vis de la création cinématographique) ; mais aussi une certaine superficialité (moments de bonheur conventionnels et de surface, réflexions ras-du-plancher sur le cinéma et la création, aucun dialogue qui vienne titiller l’intelligence du spectateur), ainsi qu’une gaucherie du langage (mouvements de caméra en tous sens, musique omniprésente qui commence ou s’arrête à des moments peu clairs). Le film peine à toucher, sa narration retraçant l’histoire du cinéma et du monde par de micro-scènes enchaînées, un peu comme on tournerait rapidement et distraitement les pages d’un livre. Et l’ensemble s’ankylose d’autant plus dans une deuxième partie qui pathétise un dilemme pas assez travaillé pour qu’on en partage le tragique.

• Petite phénomène critique à sa sortie, Keane (Lodge Kerrigan, 2004) est d’une belle solidité, d’une belle assise (sincérité du regard, pas de chantage lacrymal), mais reprend à son compte toutes les tares du cinéma naturaliste européen d’alors – mise en spectacle d’un cas de folie clinique, tableau grisâtre de personnages échoués sur les bords du jeu social, caméra accrochée au dos d’un acteur unique… Malgré le style déjà tout à fait mûr, et les indéniables atouts du film (un jeune et très convaincant Damian Lewis, une capacité à ne pas laisser moisir ses personnages dans une logique du pire, quelques trous d’air…), Keane ne parvient pas réellement à transcender la lourdeur du cinéma qui lui sert de modèle. À naviguer entre les moments de gêne, d’ennui, et de dépression, à vouloir compulsivement appuyer sur pause pour reprendre un peu d’air, le spectateur sort de la séance épuisé… Il y a un moment, talent ou pas, où regarder un psychotique marmonner tout seul dans des décors déprimants n’est pas une perspective de cinéma enthousiasmante, quelque soit le réalisateur.

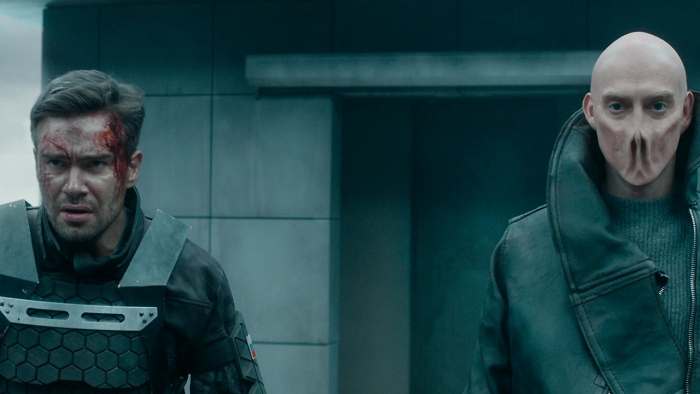

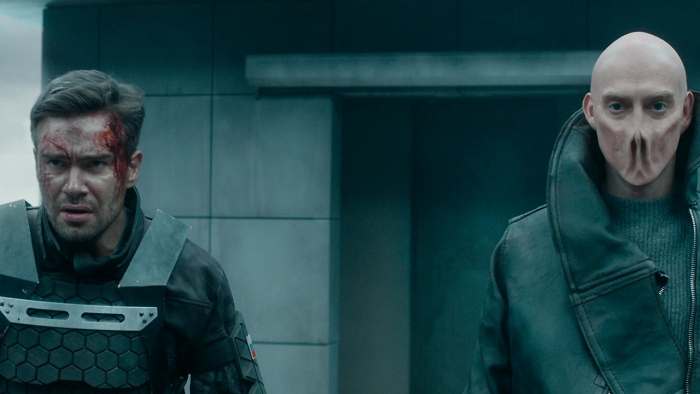

• Finissons ce petit panorama international avec deux sorties récentes… Russie d’abord avec un blockbuster, The Blackout (Egor Baranov, 2019), dans lequel une invasion alien neutralise la Terre entière, hormis un “cercle de vie” comprenant la Russie… ainsi qu’un bout de l’Estonie, de la Finlande, et de la Biélorussie. Tout est à l’image de ce petit détail géopolitique : à travers ce grand spectacle sans âme (qui dit déjà, en soi, une ambition de rivaliser avec le modèle américain), la vulgarité d’un effort national de propagande se lit en toute transparence. C’est évidemment un film viriliste et militaire (tout civil, ici, se doit d’être utile à l’armée – à commencer par la journaliste à ses ordres), où l’on chante son refus d’être vassal et de se soumettre à “l’étranger” (le personnage qui s’y risquera sera immédiatement déchu), et qui s’amuse à rouler en char sur la foule zombie à coup de musique techno (foule qui fait écho à celle des civils ensauvagés de Moscou qui, dans le film, ont le malheur de se retourner contre le pouvoir). Le tout en bégayant des discours pseudo-philosophiques complaisants sur la violence intrinsèque à l’espèce humaine, pour se disculper du propre plaisir qu’on prend à la dépeindre. Le pire reste cette élégie finale de la pureté de l’enfance comme raison d’arrêter les massacres (parce que sinon pour le reste, un génocide, pas de problème)… Bref, c’est aussi stupide que repoussant.

• Pas mieux en Italie avec Cinq est le numéro parfait (Igort, 2019), une histoire de mafieux. Dès les premières secondes (ces fusillades crâneuses sur musique jazz, ces ruelles pluvieuses avec voix-off mélancolico-sentencieuse), le film sonne terriblement creux. Un objet toc, au maniérisme fétichiste de surface, qui pense apporter quelque chose en bégayant, pour la millième fois, les codes rancis du film noir sans rien y apporter d’autre. Le tout mâtiné d’une virtuosité à la petite semaine, de leçons de vie censément profondes, et d’un machisme repoussant (sensible jusque dans les plus petits détails : ce moment totalement gratuit avec les prostitués travestis, cette ancienne amante tout au service du héros…) – mais que peut-on attendre d’autre d’un cinéaste que l’univers répugnant de la mafia fait fantasmer ? Le fait que le réal essaie ici d’adapter sa propre BD (et tente donc d’abord d’en traduire cinématographiquement le style) remet quelque peu ses parti-pris en perspective, et pousse à l’indulgence, même si la reconstitution littérale et bêtasse de ces principes graphiques ne fonctionne évidemment pas.

Cinéma mainstream encore avec deux production du studio Blu Sky, qui continue à tracer sa voie à l’ombre de la guerre Pixar/Dreamworks…

• Devant Les Incognitos (Nick Bruno et Troy Quane, 2019), une comédie d’espionnage, on a l’impression de voir l’évolution du film d’animation 3D arrivée à terme. Le canon est complet, tout y est : l’efficacité burlesque du gag (un par plan), la maestria colorée des lumières, le scénario impeccablement structuré (voir par exemple tout ce qui tourne autour du visage du méchant, reliant à lui seul les points entre intrigue, miroir symbolique, trauma des origines)… Autant de raisons de déplorer qu’il n’y ait plus la moindre prise de risque dans ces films : la recette est parfaite, conclue, validée, radotée. Le jeune héros geek fragile et le macho égotique plein d’assurance devant s’associer sont de telles tartes à la crème scénaristiques qu’on se demande comment les équipes peuvent les faire rempiler une dixième fois sans en éprouver la moindre gêne. La forme virevoltante et rapide, ne donnant de temps et de poids à rien, est aussi efficace qu’éphémère : hors du gag hystérique, l’émotion reste cet encart embarrassé, cette patate chaude expédiée en quelques scènes gênées… On a le sentiment que ces studios sont à présent ce que furent ceux de Disney dans les années 70 : un monde de professionnels compétents que les cinéastes et leurs visions ont déserté.

• Il y a un peu plus à prendre dans Snoopy et les Peanuts (Steve Martino, 2015, photo), film bien plus mineur au scénario là encore sur rails, mais qui réussit au moins une chose : sa belle interprétation du graphisme original, ici reformulé en un rendu très doux, simple et comme sensible aux humeurs de la lumière, qui traduit brillamment en 3D un trait crayonné peu évident. Pour le reste, connaissant très mal la BD d’origine, je ne saurais trop juger de l’adaptation, mais je doute que l’original soit si gentillet. Si tout ce qui touche aux personnages d’enfants est à l’occasion attachant (l’indéfectible amitié de Linus, le duo Peppermint Patty / Marcy…), il est assez surprenant de voir que Blue Sky, studio dont la plus grande réussite est un personnage muet (l’écureuil de L’Âge de glâce), se plante à ce point sur Snoopy lui-même. Celui-ci, qui devrait être le cœur du film, s’avère être un personnage jamais drôle, souvent irritant, menant à de longues plages d’aviation censées ramener de l’action dans le film (elles n’y distillent que l’ennui) : sur ce point, c’est un ratage total.

Cinéma mainstream encore (bis) avec trois comédies françaises, comme toujours décourageantes…

• Les Blagues de Toto d’abord (Pascal Bourdiaux, 2020). Comme d’habitude, on est moins devant quelque chose de honteux que devant un produit qui semble tout droit sortir d’usine – sa charte colorée à l’étalonnage pété pour faire “bande-dessinée” et “familial”, son humour théorique qui ne fait rire personne (il faut voir la gueule des blagues en question), sa morale gentillette… Le seul vague semblant d’âme de cette entreprise réside dans la relation qui naît entre le jeune premier de la classe et le héros, même s’il faut pour ça en passer par une série de clichés pénibles.

• Continuons avec 30 jours max (Tarek Boudali, 2020). On doit reconnaître au duo Boudali / Lacheau, au vu de ce film et des précédents, une qualité qui le distingue de la comédie française lambda : celle de proposer des pitchs de comédies conceptuels, et en cela motivants. Mais c’est un peu près tout : l’humour fait rarement mouche (le film se blottit trop vite dans les bras de la farce), tous les clichés paresseux sont de sortie, et on s’interroge vaguement sur le narcissisme poussant le réal à s’exhiber torse nu tout le dernier tiers du film…

• Divorce Club (Michaël Youn, 2019), enfin, étale lui tous les motifs attendus d’un autre taxon de la comédie française : son versant bourgeois qui s’ignore. Soit un milieu aisé qui va de soi, une quantité démesurée de fric qu’on ne sait visiblement pas comment dépenser à l’écran, et des personnages dont les rêves et divertissements ne peuvent se traduire qu’en villas avec piscines, teufs à 120 invités, et voitures de luxe – il ne semble y avoir d’autre horizon, d’autres futur désirable, à la vie de tous ces protagonistes. Arnaud Ducret, dont le jeu témoigne d’une certaine tendresse et naïveté, permet vaguement de sauver les meubles.

• Quelques rapides retours sur d’autres ratés de la production populaire européenne, avec pour commencer la dernière fournée de Guy Ritchie : Les Gentlemen (2020). “If you wish to be the king of the Jungle…” : dès les premiers mots de la première réplique, on soupire, déjà fatigués de ce cinéma pré-ado et crâneur, de sa fascination pour la “classe” des truands, pour leurs leçons de vie débiles, pour ses voix-off sentencieuses sur musique cool. Le film est une caricature de son cinéaste ; si on en accepte les codes, on verra là du bon ouvrage, tordu de méta et de détournements scénaristiques, une entreprise assez ludique. On peut aussi apprécier que, pour une fois, à travers le personnage et le jeu de Charlie Hunam, le film se cale sur un tempo un peu plus calme. Reste qu’il faut digérer cette vulgarité ambiante, son communautarisme fait vision du monde (chacun bien dans sa case), son univers masculin et fier de l’être… Rien de nouveau sous le soleil.

• On passe à l’anonymat total avec Cœurs ennemis (The Aftermath, James Kent, 2019), mélodrame très sage prenant place dans l’Allemagne d’après la défaite de 1945. C’est académique, et pas forcément pour le pire d’ailleurs (personnages dignes, humains, qui se tiennent bien), mais les passions explosives qui devraient secouer le récit (ressentiment nazi au sortir de la guerre, deuil d’un enfant, parfum d’apocalypse, cohabitation avec l’ennemi) ont bien du mal à s’incarner dans un écrin aussi mollasson. Le parallèle qui aurait pu faire la beauté du film, et que suggère son titre anglais (la dévastation d’un pays face à celle d’un couple ayant perdu son enfant), ne parvient guère à exister au-delà de ce qu’en racontent explicitement les dialogues.

• Académisme toujours avec Antonia (De Dirigent, Maria Peters, 2018), biopic surfant de façon opportune sur la vague féministe actuelle, plein de conventions et sans ambition, mais relativement agréable à suivre, notamment parce que les personnages secondaires et l’interprétation rendent tout ce petit monde raisonnablement attachant. Tout juste le film fait lever les yeux au ciel dans ses dérapages kitsch et niais (la nuit d’amour), ou dans son manichéisme forcené.

• Véritable phénomène des drive-ins américains durant la première crise du Covid, The Wretched (Brett et Drew T. Pierce, 2019) est pourtant un film d’horreur tout ce qu’il y a de plus lambda – quoiqu’il ait la vague originalité de se porter davantage sur le fantastique, au fur et à mesure qu’il avance, plutôt que sur le gore ou l’horrifique. Le film reprend beaucoup de motifs à la mode, ici ré-agencés d’une façon passablement puritaine : pour le jeune héros aux parents divorcés, le monstre est donc la nouvelle compagne de son père, qui par le sexe (littéralement) fait oublier aux hommes leurs enfants et leur famille. L’ensemble ne se démarque que par un joli retournement scénaristique final, poétique et bien vu, mais dont l’énorme potentiel émotionnel apparaît à rebours terriblement sous-exploité.

• Et du direct-to-vidéo pour terminer avec Virtual Games (Max Winslow and the House of Secrets, Sean Olson, 2020), sur lequel il n’y a pas grand-chose à raconter (il faut dire que j’en ai un peu tout oublié). Comme tout produit d’usine, il est transparent sur les valeurs du pays qui l’a produit : ici, gloire à l’entreprenariat du richissime homme qui peut tout faire – pirater l’école, élire les élèves qu’il veut, jouer au thérapeute à leur insu – avec l’assentiment souriant de la communauté.

• Un dernier mot, pour finir, sur deux cinéastes déjà cités plus haut. Lois Weber, tout d’abord, avec un film qui est aussi son plus connu : le court-métrage Suspense (1913). La situation (femme enfermée, quelqu’un essaie d’entrer), qui est une tarte à la crème du début des années 10, prend ici des atours plus conceptuels (le titre lui-même du film va en ce sens) : le fameux plan fragmenté en trois sert moins à doper le suspense qu’à le poser en équation (on retrouve là une particularité de Shoes), un peu comme on montrerait au spectateur les ficelles narratives qui le manipulent (et ce dès l’ouverture : si la servante n’était pas partie, si la femme avait finalement rappelé son mari, si le mari se fait rattraper par la police…). Le montage est lui étonnamment contemporain, presque musical (au poing qui défonce la porte répond par exemple un simple cri, sec et rapide), achevant de faire de Suspense un film surprenant qui n’a pas volé sa réputation.

• Et un autre film de Li Han-hsiang, enfin, avec The Golden Lotus (1974), film érotique comme le cinéaste en fera beaucoup à son retour au pays (même si c’étaient alors plutôt des comédies). On a beau être habitués aux films érotiques sortis de grands studios (ceux de la Toei par exemple), il est tout de même désarçonnant de voir les mêmes moyens que ceux de The Love Eterne (splendides décors, splendides costumes, innombrables figurants) mis au service du cinéma rose. Celui-ci reste cela dit très sage, plus occupé à fantasmer la petite taille des pieds de ses héroïnes (avec trucages associés s’il vous plaît) qu’à les déshabiller. Ce que ce film apporte surtout au cinéma de Li Han-hsiang, c’est la pulsion : la violence et le fiel des personnages réveille la mise en scène (dont l’énergie se déplie en multiples zooms), en une spirale fiévreuse qui mêle libido et macabre, dans le grand élan de désagrégation du domaine. Le récit est sur la fin moins compréhensible, et on n’atteint toujours pas de sommets, mais c’est une variation stimulante au style du cinéaste, qui semble ici simplement rajouter une corde à son arc, et non dépérir ou se désinvestir dans un genre plus honteux.

Et j’ai rien de spécial à rajouter cette fois-ci pour fermer ces notes ; bon confinement tout le monde !

“la façon qu’a cette première œuvre de montrer les muscles”

Je proteste : Memories of Murder n’est pas le premier film de Bong Joon-Ho, puisque le sympathique mais oubliable Barking Dog Never Bites lui précède.

Ha mais oui tiens, pourquoi j’ai mis ça ?

Va pour “œuvre de jeunesse” alors, merci Castorp !

Memories of Murder est un superbe film, au ton surprenant, parfois déconcertant, qui vaut aussi beaucoup pour sa critique politique. Beaucoup mieux que Parasite, dont le final façon Park Chan-wook dit que le film n’a plus rien à dire.