Le festival de la Rochelle, cette année, fit une place de choix à un volet méconnu du cinéma muet : celui de ses femmes comiques, et des films qui se sont bâtis autour d’elles.

Il n’est pas ici question de “simples” comédiennes évoluant dans un récit où l’humour serait seulement affaire de situations : on parle bien d’actrices comiques, ayant développé un tempo burlesque qui leur est propre (le jeu physique et cogneur d’Ossi Oswalda, le jeu lunaire et satirique de Marion Davies, le jeu fier et chaotique de Beatrice Lillie). Il serait cependant abusif de dire que ces films se sont totalement construits en fonction d’elles (au sens où on pourrait le dire des films de Chaplin ou de Keaton qui, de leur forme à leur narration, sont tout entiers modelés sur le jeu de leurs acteurs respectifs, comme faits sur mesure). C’est un entre-deux : l’identité des deux comédies d’Ossi Oswalda, par exemple, tient autant à l’actrice qu’à la manière froide et précise de Lubitsch.

La rétrospective concoctée par Sophie Mirouze n’avait rien de l’enfilage de raretés boiteuses : au-delà du niveau général (remarquable), c’est un genre à part entière qui se dessine à travers ces films étonnamment cohérents entre eux (un genre qui existe d’ailleurs probablement au-delà de cette sélection, puisque je me suis rendu compte en les voyant qu’un film chroniqué ici-même, il y a deux ans, en cochait toutes les cases).

Ce genre, en quoi consisterait-il ? La rétrospective en propose un prologue allemand (1918-1919), où certains codes se font déjà jour, avant sa floraison sur les terres hollywoodiennes tout au long des années 20. Le texte écrit par Charlotte Garson pour le catalogue du festival résume très bien tous les codes qui s’installent alors, et qui lient les films entre eux. L’héroïne-type est « la flapper girl des roaring twenties », qui « porte la robe et les cheveux courts. (…) Elle fume, joue aux cartes, jure, fréquente les hommes » : l’appropriation fière des comportements masculins (manifeste dès le titre du film fondateur de Lubitsch), ou l’énergie qu’il faut déployer pour contrer ce pouvoir mâle, sont le premier moteur comique de ces actrices.

Les récits, quant à eux, sont tous plus ou moins calqués sur celui de Cendrillon (jusqu’à Ella Cinders, dont le titre se fait l’anagramme). Nombre des héroïnes sont de petites employées de grandes boutiques, qui vont rencontrer un homme riche : les histoires « offrent à des pauvresses nées à Brooklyn comme Clara Bow et Marion Davies une fulgurante ascension sociale. Mais ces scénarios stoppent l’effet-Cendrillon avant son plein accomplissement. Les petites vendeuses (…) ne se transforment pas en princesses : elles jouent les princesses ». En effet, c’est constant : imitations moqueuses des grands modèles féminins, prétention très chaplinienne à adopter la gestuelle du monde d’en haut, refus plus ou moins volontaire de s’y conformer totalement… « L’énergie vitale passe avant tout par la capacité à se déguiser, [qui] métaphorise le jeu d’actrice : ce cinéma célèbre la fonction libératrice du métier, pour un public aux trois quarts féminin ».

De par cette légère dimension méta, le genre se montre plutôt lucide sur lui-même : il joue à plein des rêves hollywoodiens qui bercent ses héroïnes, comme de leurs désillusions. Plus encore, les films parlent d’eux-mêmes, et « tressent entre eux un réseau de reconnaissance, les actrices se citent l’une l’autre, tout comme les personnages parlent des stars. » (on pourrait citer l’apparition de Chaplin dans Show People, où celle d’Elinor Glyn dans It). De par ces multiples renvois et références, il est tentant d’approcher ces films sous le seul spectre de leurs influences – c’est-à-dire du jeu de Chaplin et de Keaton, dont les actrices chercheraient d’abord à inventer une version féminine. Si cette grille de lecture n’est pas invalide (c’est particulièrement flagrant dans le cas de Beatrice Lillie, qui réussit une improbable synthèse des deux modèles), elle ne saurait résumer la richesse de ce qui se joue à travers ces films.

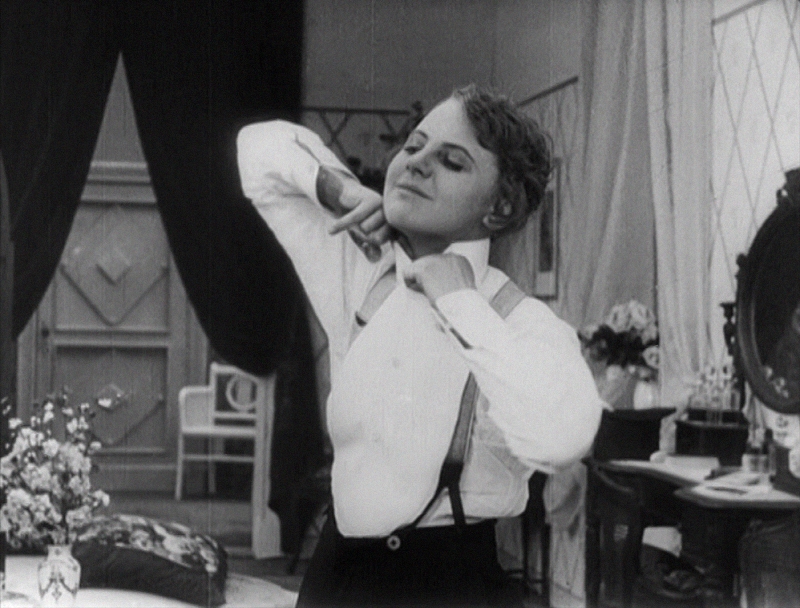

Je ne voudrais pas être un homme

Ernst Lubitsch / avec Ossi Oswalda / 1918

Profitant de l’absence de son oncle, Ossi, garçon manqué, décide de vivre comme un homme. (Ich möchte kein Mann sein en VO).

En témoignent par exemple toutes ces scènes montrant les hommes tourner autour de l’héroïne, en convoquant très directement la sexualité : gaillards bouches grandes ouvertes qui se caressent le ventre, simulacre de partouze chez le couturier… On comprend soudain beaucoup mieux ce qu’il y a sous ce « it » qu’on prête aux héroïnes (mot par lequel on désigne le charme soi-disant “indéfinissable” de ces jeunes filles). Les assauts amusés, ironiques, des hommes présents autour de l’héroïne, auxquels celle-ci n’a aucun mal à répondre, rappellent que c’est aussi une génération libérée qu’on met ici en scène (celle des années folles qui arrivent, et des jeunes Berlinois voulant oublier la guerre en cours), contre l’hypocrisie appuyée des aînés (la gouvernante qui réprimande la cigarette, pour ensuite la fumer en cachette).

Ossi est riche, contrairement à ses collègues américaines, et sa position sociale ne sera donc pas l’obstacle à son bonheur : ce problème écarté, son sexe devient son seul handicap, et la cause unique la poussant à se révolter. Là encore, le personnage allemand qui va se travestir révèle de manière plus explicite ce qu’il y a à comprendre sous les coupes garçonnes des flappers : une appropriation des traits du sexe fort, et donc de leur pouvoir.

Certes, dans le film de Lubitsch, la révolte d’Ossi est féminisée (et donc, fatalement, minimisée) par une série de traits qu’on prête aux adolescentes : inconscience, inconstance, bouderies. Mais la violence sociale à laquelle le personnage s’oppose n’est aucunement déniée : le précepteur va la domestiquer, littéralement, dans une scène de soumission à la limite de l’hypnose (où l’idée est très clairement de remettre cette femme « à sa place »). Reprenant déjà le schéma narratif de Cendrillon (la jeune fille recluse chez elle, un bal où l’on va transformée…), ce film achève d’associer masculinité et pouvoir : le privilège magique ici n’est plus de se retrouver parée de riches habits jusqu’à minuit (c’est-à-dire d’être aristocrate), mais simplement d’être homme.

Le comique du film est-il pour autant subversif ? Après tout, la sortie d’Ossi mirée en garçon lui montre d’abord les “avantages” dont elle bénéficiait en tant que femme (la galanterie par exemple ; ou encore le fait que les hommes doivent savoir tenir l’alcool ou le cigare). Mais le travestissement permettra aussi au personnage de reprendre le contrôle, et de faire naître le désir… L’érotisme du film résulte en effet d’abord du court-circuitage des genres sexués, comme des positions sociales qu’ils sous-tendent – que ce soit par ces rapprochements et baisers homosexuels étrangement décomplexés, ou par le jeu de domination retourné du final sado-masochiste, où trône ce corps coiffé en femme mais encore habillé en homme : un hybride, un corps nouveau et fier, une machine de guerre.

Cette guerre des sexes, Lubitsch la filme avec une distance cristalline : le chaos s’ébroue au sein de plans qui restent toujours lisibles, qui analysent l’ivresse plus qu’ils n’y participent (au contraire de tant de comédies féminines à venir, branchées sur l’énergie de leur héroïne). Le corps d’Ossi Oswalda est extrêmement actif, physique, volontaire (plutôt que “beau” : c’est un corps ambigu, auquel l’androgynie va très bien), et il se charge à lui seul d’orchestrer toutes les tensions du plan : sa version “masculine”, notamment, se trouve être bizarrement dansante – bousculée, entravée dans ses mouvements, mais aussi tordue de salutations outrées, ou valsant sous l’effet de l’alcool. Cette association entre le froid Lubitsch et un corps qui est tout son contraire crée des étincelles, et aboutit à l’un des films les plus vivifiants du cinéaste.

La Princesse aux huîtres

Ernst Lubitsch / avec Ossi Oswalda / 1919

La fille du richissime Quaker, roi américain de l’huître, décide de se marier sur un coup de tête. (Die Austerprinzessin en VO)

Cette nouvelle figure de femme « difficile à gérer » fait face à un mode bourgeois au pas (la scène des secrétaires, le protocole sans fin à l’arrivée de l’assistant…), voire carrément avachi (le père et ses siestes). La vitalité de l’héroïne, aussi infantilisée soit-elle, met cet univers à genoux : elle obtient l’homme qu’elle veut, n’a aucun problème à le juger d’emblée (« il a l’air bête »), le traîne partout et prend toutes les décisions, en assumant au passage plusieurs traits masculins (le combat de boxe, notamment). Dans leur association, les femmes ont même leur propre “tribunal”, où les hommes sont menés un à un, comme autant de marchandises dont elles disposent…

Ainsi, la genèse du genre se dessine : un monde riche et rangé ne peut rien contre l’énergie d’une femme ayant pris le pouvoir. Le décor de palais féérique (ses milliers de serviteurs, son épidémie de fox-trot évoquant quelque sortilège…) vient certes tempérer la frontalité du postulat féministe, en lui donnant des habits d’irréalité et de folie douce (ce qu’on retrouve d’ailleurs dans le jeu ahuri d’Oswalda, qui fait de son personnage libéré une semi-folle). Mais l’extrême crudité des pulsions demeure sous ces apparats de conte, et le film ne fuit pas l’appétit des désirs : jambe aperçue et divers voyeurismes à travers le trou de la serrure, femmes qui s’arrachent littéralement le bel homme qui vient d’arriver à elles, triolisme sans conséquence (on en rit)…

Enfin, un dernier aspect vient compléter la codification du genre, puisque ce film introduit la pauvreté dans l’équation de son récit. Ce n’est pas encore l’affaire de l’héroïne, mais celle du prince fauché à qui l’on rend visite – et qui investit le terrain comique très chaplinien du pauvre tentant de jouer au riche. Le comique, qui repose sur le fossé séparant les différents milieux, et sur les difficultés qu’ont les personnages à s’adapter à l’un ou à l’autre, ouvre déjà la voie aux films suivants.

Reste une flagrante différence de ton. Lubitsch, et c’est tant mieux, est loin de réaliser un film charmant. Le palais, qui est de tous les arrière-plans, n’a pas encore le glamour des grands hôtels de sa future filmographie (qu’il évoque néanmoins, par sa blancheur art déco) : c’est un décor vide, net et précis, qu’englobe une vaste profondeur de champ, et qui appuie surtout l’abstraction des lieux. Celle-ci, mêlée à la bizarrerie des situations et des rebondissements, fait de cette comédie réussie un film acide et presque peu aimable, évoquant quelque animal exotique à sang froid.

Manhandled

Allan Dwan / avec Gloria Swanson / 1924

Tessie et Jim sont amoureux. Mais Jim, obnubilé par l’obtention d’un brevet qui le sortirait de la pauvreté, consacre bien peu de temps à sa fiancée. Un soir, celle-ci est invitée par le fils de son patron à une soirée de la très haute société… (Tricheuse en VF)

Ce film fut assez mal aimé par le public de La Rochelle. Il faut dire que Swanson, sans doute par volonté de casser l’image sophistiquée que les films de DeMille lui avaient collé à la peau, crée ici une héroïne bien moins attachante que ses collègues : moins débrouillarde et bien plus “harassée” par son milieu, à qui elle répond avec cynisme et effronterie. Son jeu d’actrice, tout entier construit autour du mâchage de chewing-gum, a quelque chose de résolument vulgaire… Il est remarquable de voir le film inventer une genèse à ces attitudes, au sein même de son récit : cela advient lors de la scène du métro, où l’héroïne est écrasée et pressée par la foule, en tentant de défendre son territoire. Ce qui pourrait n’être qu’une scène à l’humour basique (« on est tous serrés ») montre surtout comment chacune des manières de l’actrice est une adaptation à cet enfer métropolitain, un pur comportement de survie : la seule manière de survivre à un métro populaire aux heures de pointes. Le jeu si particulier (moues hargneuses, bouche tordue…) que Swanson fera durer tout au long du film, dans sa manière de déborder de partout, telle une pile électrique défaillante, n’est que le prolongement de ce chaos premier : le tempo comique de l’héroïne, sa personnalité, sont indissociables de son milieu.

Si cette énergie populaire est présentée comme subversive au sein du monde bourgeois, elle n’est pas épargnée par le jugement moral : la fin semble tout de même faire de l’indépendance acquise par l’héroïne un épisode passager, et la montre très heureuse de finalement rester à sa place (c’est-à-dire celle de future épouse). De manière générale, si les jeunes héroïnes du genre sont confrontées à la morale (le soupçon d’adultère et de prostitution ici, la rumeur de fille-mère dans It…), ce n’est pas pour remettre cette morale en question : c’est simplement que le jugement s’était trompé de cible (dans les deux cas, les jeunes femmes sont “innocentes” du vice dont on les a suspecté). Si l’on peut reconnaître à ces films de ne pas confondre “femme libérée” et “vie dissolue”, nombreux finissent par opérer ce genre de rétro-pédalage prudent (voir par exemple, ici, le leitmotiv des ménages observés par la fenêtre : d’abord décrits comme un enfer où les femmes bossent pour leur mari, ils se concluent en visions apaisées de couples enlacés). Sur ces questions, la mise en scène élégante mais très discrète d’Allan Dwan, tout comme le scénario plein de facilités, peinent à poser un regard franc.

Irene

Alfred E. Green / avec Colleen Moore / 1926

Irene se dispute avec sa famille et part pour New York, où elle obtient un travail de mannequin de couturière…

Le film pour le reste coche toutes les cases du genre, développant autour de son prince charmant (le riche et honnête jeune homme reprenant les affaires de son père, figure récurrente) un bestiaire de personnages secondaires qu’on retrouvera ailleurs (le méchant golden boy coureur, les filles ambitieuses fréquentant de vieux messieurs…). L’ensemble est cependant bizarrement haché par deux longues plages de spectacle, qui évacuent totalement le récit. Une séance de confection de robe, d’abord, courte mais assez fascinante. Et un interminable défilé de mode sans intérêt1, ensuite, auquel succède un finale totalement précipité (mère et gendre passant d’ennemis à amis en un plan, affaire conclue en une minute), comme si le final se crashait sur le peu de bobine qui lui reste à disposition. Ces problèmes, et un certain manque d’originalité, font d’Irène le film le plus faible de la sélection.

Ella Cinders

Alfred E. Green / avec Colleen Moore / 1926

Ella Cinders est exploitée par sa belle-famille, qui lui fait faire tous les travaux de la maison. À l’annonce d’un concours pour le casting d’un film, elle décide de tenter sa chance…

On remarque également ici, comme dans bien d’autres films de la sélection, un soin tout particulier accordé aux cartons, par lesquels passe une partie non négligeable du matériau comique (là où Chaplin et Keaton avaient plutôt tendance à y voir des obstacles, et à les réduire au strict minimum). Au-delà même des blagues écrites, ils fonctionnent comme des traits d’humour en eux-mêmes : c’est par exemple ici le discours de trois plombes qui s’affiche soudain à l’écran, et que le spectateur est absolument incapable de lire en entier (ce genre de gag, qui ne peut exister que par l’intertitre, n’est pas un cas isolé : on pourrait aussi citer le dialogue russe de Manhandled). D’autres petits moments (le plan aux deux yeux indépendants) viennent percer la calme continuité de leurs expérimentations.

Pour le reste, passées les références explicites au conte de Perrault, Ella Cinders est tout ce qu’il y a de plus classique vis-à-vis du genre, dont il délivre un efficace exemple : ascension sociale d’une fille pauvre, désillusion face à la haute société (le studio de charlatans)… Reste, comme ailleurs, cette gêne à voir le finale renvoyer l’héroïne aux fourneaux : alors qu’elle s’émancipe (elle devient la star d’un futur film), l’homme vient la rechercher pour en faire sa femme – plus besoin d’être actrice, puisque je suis riche ! La revanche sociale est inexistante : il suffisait donc de devenir princesse…

Exit smiling

Sam Taylor / avec Beatrice Lillie / 1926

Violet, femme à tout faire d’une troupe de théâtre itinérante, se rêve actrice.

Son rapport à la pauvreté et à la richesse diffère également, au sens où il n’est pas l’affaire d’allers-retours entre deux milieux. Il est plutôt celui d’un Chaplin, c’est-à-dire une affaire autonome, en vase-clos, qui s’exprime au sein-même du corps de l’actrice : prétentions à avoir des manières nobles, maladresse à les atteindre, mille et une façons ingénieuses de pallier ces manques. L’ombre de Charlot plane de manière plus générale sur le film (le pathétique s’invitant dans l’humour, cette fin laissant l’héroïne à l’état où elle a débuté…), mais Keaton est tout autant convoqué : comme lui, l’héroïne butée traverse les catastrophes sans s’en rendre compte, essayant de rester résolument stoïque (c’est-à-dire continuer à jouer son rôle) au beau milieu du chaos.

La grande beauté du film est la manière dont l’humour, en de discrets glissements, y laisse si facilement place à une humeur défaite. Ainsi lorsque Violet, qui essaye de se faire passer pour une star devant le jeune homme qui l’intéresse, se voit soudain confondue (on lui demande d’aller faire le ménage), le film ne se repaît pas du quiproquo – mais enchaîne au contraire sur un moment simple et doux-amer, où la jeune fille, percée à jour, vient s’asseoir aux côté du garçon compréhensif… On est loin de cette façon dont l’émotion, dans les autres films, va poindre du comique et de son énergie : elle naît plutôt ici de sourdes phases mélancoliques, où l’humour laisse soudain place à un grand vide.

Cette tristesse sous-jacente est le moteur secret du jeu de Béatrice Lillie. « C’est pour cela que vous vivez, non ? » lui fait le jeune homme tout sourire dans la scène finale, lui promettant qu’un jour elle aura son grand rôle. Et bien sûr que non : elle vivait pour l’amour, pour être heureuse – et toutes les simagrées, bizarreries, et outrances qu’elle avait déchaînées pour jouer, tout son potentiel comique en somme, cachaient une femme qui était simplement seule, et triste. Le scénario fataliste particulièrement bien ficelé, qui confond la pièce de théâtre et le récit du film lui-même, le romantisme idéalisé et sa cruelle expérience dans la réalité, vient donner à cette belle comédie des couleurs presque tragiques.

It

Clarence G. Badger / avec Clara Bow / 1927

Betty, une jeune vendeuse, tente de séduire le propriétaire du grand magasin dans lequel elle travaille… (Le Coup de foudre en VF)

Si le film de Clarence G. Badger est calé sur le rythme et le caractère sautillants de son héroïne, il marque par la manière dont son humour se marie à des accords plus mélodramatiques (la dépression de l’amie), ou plus romantiques. L’énergie comique du film se fait ainsi énergie tout court, un véritable nuancier au spectre large, dont les émotions circulent aisément à travers ce trio de personnages (évitant habilement le triangle amoureux au profit de rapports plus riches : amicaux, complices, gênés).

Et ici sans doute se trouve la clé pour comprendre la singularité du genre. Dans les films comiques masculins, il y a certes des histoires d’amour, mais elles y sont convention ou prétexte, elles ne secouent pas réellement les formes et la narration du film. Dans ces comédies au contraire, qu’on suit du point de vue des femmes, de plus amples sentiments (rêveries, déceptions, langueur amoureuse) se mêlent au rire qui apparaît de fait moins pur : l’humour y ressemble davantage à une extension des aléas narratifs, comme il poindrait naturellement des élans traversant le film. Le sentiment amoureux, lame de fond glissant sous la frénésie comique, ressurgit alors par vagues à l’occasion d’un gag inspiré, ou d’une poussée d’énergie.

It peut ainsi tout à la fois être ironique et ému, parodique et sincère, sans que ces mouvements ne se contredisent. Voyez la scène où le prince charmant s’est résolu à exclure la jeune fille scandaleuse de son bateau, pour en retomber amoureux en seulement quelques secondes, avant même d’avoir fini sa phrase – et finalement décider, tout enthousiaste, de la laisser rester à bord. Et bien ce visage masculin dont l’émoi grandit bêtement de plan en plan, avec la mer et le vent derrière lui, est exemplaire d’un film qui mêle aisément le pastiche des récits romantiques (cynisme de la pose que la jeune fille a choisi pour faire son effet, imbécilité d’une émotion obtenue si facilement) et un premier degré rayonnant (car c’est évidemment touchant cette manière dont il se transforme, tel un adolescent).

Petit film sans prétention ni grand génie, mais totalement réussi dans ses mariages de ton, It nous conquiert exactement par ce pour quoi on l’a cyniquement vendu à l’époque : pour son charme.

The Patsy

King Vidor / avec Marion Davies / 1927

Patsy Harrington grandit sous l’autorité de son acariâtre mère, et dans l’ombre de sa sœur aînée. Elle désespère d’attirer l’attention du beau Tony Anderson, le prétendant de celle-ci… (Une gamine charmante en VF)

Avec Ella Cinders, ce film est l’adaptation la plus littérale de Cendrillon que compte la sélection. Mais c’est ici d’une manière plus intéressante : l’adaptation du conte à une réalité crédible fait que certaines des situations originelles (jalousie profonde entre sœurs, convoitise du même homme, complicité au père) se font soudain beaucoup plus crues, beaucoup plus troublantes dans leurs habits vraisemblables. Le charme du film tient à cet entre-deux entre outrance et réalité, et à cette dissolution progressive du genre dans un cinéma plus traditionnel, désormais amorcée.

Show People

King Vidor / avec Marion Davies / 1928

Peggy est déterminée à devenir une star de cinéma. Fraîchement débarquée à Hollywood, elle enchaîne les personnages secondaires, tout en rêvant d’un grand rôle dramatique…(Mirages en VF)

La mise en scène de Vidor est toujours assez sobre et distante, loin de ce qu’on attendrait d’un fonctionnement de comédie ; il s’amuse aussi beaucoup de l’héroïne à ses dépens (durant toute la première partie, notamment, qui la tourne en ridicule). Cela a des effets plus ou moins heureux. Parfois, il en résulte de belles ambigüités, comme lors de cette scène d’arrosage de la jeune actrice naïve : l’humour naît alors d’une situation dure, presque sordide, pas drôle du tout pour le personnage qui fond en pleurs, et cette tension a quelque chose de saisissant. Mais de cette distance découle aussi une froideur problématique, bien éloignée de l’univers de troupe sympathique dont le récit chante les louanges : ainsi, quand l’ancien compagnon de route vient rappeler le bon vieux temps à l’héroïne, dans une scène censée nous faire regretter le monde qu’elle a quitté, les mimiques et gags du jeune homme, en rien accompagnés par l’énergie du film, apparaissent franchement sinistres.

Plus généralement (et c’est aussi un signe de crépuscule, peut-être), l’humour se replie de plus en plus sur le périmètre cloisonné du visage de l’actrice, dont les grimaces moquent la haute société avec un étrange acharnement – entendons-nous, le milieu le mérite, mais cette insistance a quelque chose de mesquin, dans sa redondance amère et son absence de renouvellement. Autant de problèmes qui font que Show People est loin d’être le film le plus réussi de cette sélection, même si les mouvements et tensions qui s’y jouent sont passionnants.

Et quelques courts-métrages…

La rétrospective était accompagnée de plusieurs courts-métrages. Ceux antérieurs aux années 20 semblaient assez hors-sujet : le comique y est avant tout misogyne, comme le laissent imaginer les titres (Les femmes cochers, 1907 ; Les femmes députées, 1912). De cette production médiocre, on retiendra seulement le célèbre Madame a des envies (Alice Guy, 1906) et le plus méconnu Madame cent-kilos a chaud (1910), qui se distinguent tous deux par leur goût de la démesure et de l’escalade absurde.

Teddy At the Throttle (1917) annonce davantage les années à suivre, ne serait-ce que par son réalisateur (Clarence G. Badger, le futur cinéaste de It) et son actrice (Gloria Swanson). Celle-ci est encore très en retrait vis-à-vis du personnage masculin, et le comique, distribué équitablement à travers tout le film, n’est pas franchement sa propriété. Teddy At the Throttle n’est d’abord pas très inspiré, et se montre assez usant dans son agitation frénétique. Mais le film se réveille sur la fin, par la puissance parodique des scènes de train et de tempête (les acteurs doivent continuer à jouer comme si de rien n’était, alors qu’ils se prennent des litres d’eau dans la tronche), gonflant la comédie d’une dimension curieusement spectaculaire.

Sure-Mike! (Fred Guiol, 1925) est le plus réussi des trois courts, et le plus proche de l’esprit des films dont nous avons discuté ici. C’est encore un personnage de petite vendeuse débrouillarde, à la spontanéité candide (en miroir de l’ironie de ses collègues plus cyniques), avec des vues sur le patron. Le jeu électrique de Martha Sleeper se répand rapidement sur tout le film, et l’influe dans sa forme-même : course en roller traînée par un chien, course en voiture, transport d’un bout à l’autre du magasin par tyrolienne… C’est au final un très bon petit slapstick, certes un peu brouillon, mais qui dégorge d’énergie.

Le comique, cela dit, ne doit pas grand chose à ce duo, comme en témoigne la médiocre première partie qui s’en contente. Le meilleur du film tient plutôt à sa veine burlesque, très pure, très chorégraphiée, et à ses situations qui ne savent pas s’arrêter : le gag ouvre sans cesse à d’autres dimensions, dans un jusqu’au-boutisme génial qui ne semble pas avoir de fin. Ainsi la première blague, qui n’a rien de très drôle (une boule de glace tombe, la voiture doit encore faire un tour), devient fascinante au fur et à mesure qu’on le déplie pour la 20è fois, à chaque fois d’une façon plus aberrante. Cette montée en absurde évoque une logique d’enfance : étrange vision que ces adultes tombés par terre qui se retrouvent à bouder, assis au sol, faisant des crochets de jambe à quiconque voudrait quitter cette étrange communauté nouvellement constituée – tous bien décidés à rester par terre, et s’y trouvant au fond peut-être très bien… Comme dans les meilleurs films burlesques, Pair of tights développe sa logique propre et rêveuse, qui n’a vite plus rien à voir avec notre réalité.

Au final, si cette rétrospective vaut d’abord pour le genre qu’elle met à jour, et qu’il est passionnant d’étudier, l’intégralité des films vaut le détour. Je vous conseille surtout la vision d’It, d’Exit Smiling, et des deux films de Lubitsch. Le premier est un brillant résumé du genre, alors à son apogée ; le second, plein d’ambigüités, tend un miroir à l’optimisme pétillant de toutes ces comédies ; et les deux derniers, enfin, bénéficient des talents d’un cinéaste qu’il n’y a plus à présenter. Si vous connaissez d’autres films qui semblent devoir se rattacher à cette veine, n’hésitez pas à les suggérer en commentaires !

Notes

• Et un immense merci à Alexia pour le temps qu’elle a pris à la relecture de cet article ! Merci également à Sophie Mirouze et Charlotte Garson pour leurs réponses.

ici question de “simples” comédiennes évoluant dans un récit

Bonjour !

Oui, de “simples” comédiennes, au sens “non spécialisées”. Dans le cadre d’un article penché sur le jeu comique des acteurs, Henry Fonda, Gregory Peck, ou John Wayne seraient de “simples” comédiens, au contraire par exemple de Charlie Chaplin, Buster Keaton, ou Harold Lloyd… Il me semblait (naïvement ?) que les guillemets suffisaient à prévenir, en soulignant le possible malentendu, la lecture misogyne que vous vous êtes empressée d’en faire.

Bien à vous.