Parce que l’été et ses séances quotidiennes à la poursuite de la clim arrivent, et que j’ai toujours pas liquidé mes dernières notes de 2022, mais vous commencez à connaître la chanson…

Distant Voices, Still Lives

Terence Davies / 1988

Dans les années 1950, à Liverpool, une famille se prépare pour le mariage de sa fille aînée. Cette cérémonie est l’occasion pour la fratrie de se souvenir de leur père, personnage violent…

Légers spoilers. « Nous vénérons les lieux abhorrés », confiait la voix-off de Terence Davies dans Of Time and the City, son documentaire sur Liverpool. Ce paradoxe, celui d’une abyssale nostalgie pour une période pourtant noire et malheureuse, mais qui restera aimée car elle fut terre d’enfance, explique sans doute la profonde singularité de ce film qui, dans sa première moitié centrée autour d’un père violent (“Distant voices”), ressemble à une séance d’hypnose. Davies fait s’entrechoquer les strates de souvenirs (dialogues, chansons, visions, moments) avec une virtuosité feutrée, comme une conscience hagarde qui errerait dans les ruines de la mémoire, parmi ces maisons ouvrières semblables que la lente caméra et ses travellings parcourent comme un train fantôme. Les images et moments prennent la forme de souvenirs imprimés en tête, dans d’étranges mises en scène où les personnages, gênés et figés face à la caméra comme sur une vieille photographie, semblent se demander ce qu’ils font là. Le film, malheureusement, a plus de mal à trouver une forme, et une raison profonde, à sa seconde partie plus apaisée (“Still Lives”) : quand il doit parler au présent (celui de la vie des personnages devenus adultes), Davies n’a en fait plus grand-chose à dire. Son royaume est celui du souvenir, et cette chronique directe plus lumineuse (à l’image de ces fondus au blanc un peu kitchs), malgré plusieurs beaux moments et quelques belles saillies d’humour, ne parvient pas vraiment à se trouver une destination (comme en témoigne d’ailleurs son titre : “still”), trompant son ennui sédentaire par un amas de chansons devenues omniprésentes et un peu pénibles. L’ensemble constitue donc un film semi-réussi, mais le cinéma de Davies, au style délicieux et faussement académique, séduit grandement – et ajoute un regard singulier de plus au coffre aux trésors d’un Royaume-Uni qui décidemment, dans ces années 80 et 90 (Comrades, Orlando, Watership Down, Maurice…), recelait bien des merveilles.

Suzhou river

Lou Ye / 2000

A Shanghai, Mardar est impliqué dans le projet de kidnapping de la jeune Moudan, dont il tombe amoureux… (Sūzhōu hé en VO)

Quelques spoilers. Dès l’ouverture de Suzhou river, où défile à l’image une Chine contemporaine et délabrée le long du fleuve, en une série de vues clandestines qui jouent déjà l’ambiguïté entre documentaire et fiction, on a l’impression de se tenir à la porte d’entrée de l’univers qui sera celui de la 6è génération. La suite du film le confirme en partie, par son filmage brut et par quelques motifs familiers (l’ombre du film noir, les trafics interlopes et les petits commerces kitsch, la femme perdue et recherchée…) qui jalonneront les deux décennies de cinéma chinois à suivre. Mais ce film s’en démarque aussi par une sur-scénarisation, par un récit malin et joueur à tiroirs, et par une saturation de prodiges formels typiques d’un premier long voulant montrer les capacités de son cinéaste. De fait, s’il y a bien quelque chose qu’on peut reconnaître à Suzhou River, c’est de savoir déployer un style, qui tient autant aux qualités d’un filmage sauvage et discrètement formaliste, qu’à ses jeux de cache-cache avec le réel, qui atteignent ici un haut degré de raffinement (confusion entre la subjectivité du personnage et le regard du cinéaste lui-même, aller-retours entre l’histoire d’un autre et la sienne propre…). Ce récit déçu à la Vertigo doit cependant composer avec un certain nombre de tares de jeune cinéma crâneur : des élans kitsch au lyrisme peu soutenu, une incapacité à limiter la profusion de nœuds scénaristiques qui s’accumulent pour rien, ou encore l’immaturité d’une fantasmatique tarte à la crème (héros viril sombre et solitaire, en amour pour une adolescente “innocente” à mimiques, poupées et couettes comprises, dont même la version ultérieure et plus dure peine à compenser la niaiserie). Des défauts sérieux qui ne suffisent cependant pas à entamer les qualités réelles de ce film, qui vaut mieux qu’un petit tour de force.

Godland

Hlynur Pálmason / 2022

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission de construire une église et de photographier la population… (Vanskabte Land – Volaða Land en VO)

Légers spoilers. Godland n’est pas un film aimable. La confrontation aux éléments, en ces terres islandaises vierges dont la traversée occupe la première partie du film, ne se joue pas sur un mode pictural, orageux, ou opératique (à l’exception d’un fascinant plan de cascade, filmée comme un géant de pierre). À peine le paysage filmé est-il glacé, ou volcanique : si la terre islandaise est violente ici, c’est d’abord par sa pingrerie, par son vide, plaines arides et sans faune – un décor ingrat. Il en va de même pour les personnages, tous antipathiques (un prêtre froid et méprisant, un bourgeois autoritaire, un homme de main brutal) : au diapason d’un contexte puritain forcené, le film écarte progressivement de son tableau toute possibilité d’affectivité (disparition de l’ami traducteur, du cheval), jusqu’à ce que celle-ci ne se promette plus que dans la proximité, interdite, des femmes. Face à ce dénuement, la mise en scène de Pálmason est étrangement insensible, posée et scientifique, marquée par des efforts tatillons de reconstitution déromantisée, dans une démarche qui évoque celle d’un naturaliste (jusqu’à l’extrême de ces diaporamas de cadavres en décomposition), regardant ces lieux et ces gens comme le ferait un observateur non concerné. Cette approche fonctionne bizarrement mieux dans la seconde partie, quand il s’agit de radiographier la communauté et de se confronter au vivant (la singularité de ce regard froid, par contraste, se donne davantage à voir). Mais il reste assez difficile de s’attacher au film qui, à la manière dont il chante la beauté de l’Islande (à savoir la beauté d’une terre fondamentalement inhospitalière, une terre non adaptée aux humains, ces insectes dont la météo et les saisons se foutent), ne semble jamais s’intéresser à ceux qu’il filme. Seulement en rendre compte, jusqu’au bout insensible, sans rien pour briser la pierre de ce grand tableau minéral.

En plein feu

Quentin Reynaud / 2023

Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule…

Spoilers. En plein feu confirme les promesses, comme les limites, que laissaient entrevoir le premier film solo de Quentin Reynaud : soit un cinéma conceptuel et plutôt ambitieux, mais aussi bien trop théorique, peuplé de personnages ingrats ou peu aimables (ce à quoi n’aide pas Alex Lutz, dont il émane quelque chose de sec et de fermé), et se reposant plus généralement sur un matériau humain qui sonne un peu prétexte. De ses multiples tentatives, le film en réussit une, remarquablement : cette longue glissée en temps réel du départ en voiture jusqu’à l’incendie, qui avec sobriété et sans grands effets nous fait doucement passer, sans qu’on s’en aperçoive, d’une situation anodine de quotidien à un traquenard cauchemardesque. Tout le reste, par contre, échoue davantage à convaincre ou à prendre corps, et les différentes idées qui parsèment le film (les histoires du père qui radote, le trauma, la rencontre symbolique avec une femme enceinte, la radio omniprésente qui prend souvent le pas sur la narration…) donnent l’impression d’essais un peu hasardeux, à l’effet au mieux incongru, qui s’empilent au gré d’un récit composite dont la fragilité se trahit par les nombreuses invraisemblances qui parsèment le scénario : sortir sans rien pour se protéger le visage, ne pas faire plus d’un essai pour détacher la remorque, les pompiers qui croisent un civil perdu sans s’arrêter, le fils qui retrouve magiquement son père au milieu de nulle part… On a un peu du mal à croire que le cinéaste a foi en ce récit de trauma et de filiation qui, faute de s’incruster profondément dans la mise en scène et ce qui la fascine, ressemble à une note d’intention visant à donner légitimité et profondeur à un projet purement conceptuel. Peut-être faudrait-il mieux pleinement assumer celui-ci comme tel.

Avatar 2 : La Voie de l’eau

James Cameron / 2022

Une décennie après les évènements du premier opus, Jake et Neytiri ont fondé une famille. Après une contre-offensive des colons, ils doivent fuir la forêt avec leurs enfants, et se réfugier chez les tribus de la mer… (Avatar : The Way of Water en VO)

Spoilers. Dans ses premières scènes, Avatar 2 nous replonge dans ce qui fait le meilleur du cinéma de James Cameron, à savoir sa mise en scène gorgée d’enjeux : confrontation de corps humains et de corps aliens, d’images réelles et de CGI, du petit et du géant, de la chair et de la machine… Un goût des chocs, des rencontres et des contraires qui vient se loger jusque dans les arcs des personnages (le jeune humain s’identifiant au groupe alien, l’ancien militaire traquant des corps indigènes à présent semblables au sien, l’actrice Sirgouney Weaver réincarnée dans le personnage de sa propre fille…). S’y ajoute un certain sens de l’immensité et du gigantisme, à la 3D très convaincante (si ce n’était ce yoyo bien mal inspiré avec le HFR, qui donne parfois à l’ensemble des airs de cinématique de jeu vidéo). Avatar 2 s’essouffle néanmoins assez vite, dans une longue phase centrale de pure exploration qui redonne la part belle à sa philosophie new age inepte (peinture kitsch et éculée des peuplades-en-contact-avec-la-nature), les déclarations tartignolles sur l’esprit-mère du premier opus laissant ici place à des aphorismes vaseux sur la famille et le rôle de patriarche protecteur. Les quelques échos que touille le film (ceux de la guerre du Vietnam notamment) ne suffisent pas à contrebalancer cette niaiserie, et si le travail des visages et de leurs expressions a atteint un degré fascinant (le spectacle d’un visage ému, même entièrement factice, peut à présent sans mal justifier un plan), le film se montre peu ragoûtant quant à ces personnages censés accueillir notre identification, confrontant des femmes hystériques à raisonner (toutes étonnamment fades au regard des figures féminines de la filmo de Cameron) avec un homme qui fera toutes les erreurs du récit, le film le mettant en défaut de A à Z (puisque l’enseignement militaire viriliste qu’il promeut finira par lui coûter un enfant). Et c’est de fait le but de ces portraits adultes ingrats, que de valoriser par contraste la jeune génération, mais celle-ci n’a pas vraiment les épaules pour intéresser assez et donner le change… Au final, le fond amorphe de cette suite y atrophie peu à peu ce que la forme avait gagné d’ampleur.

Revoir Paris

Alice Winocour / 2022

Mia est prise dans un attentat, dans une brasserie parisienne. Trois mois plus tard, alors qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, elle décide d’enquêter sur ce qui s’est réellement passé pour elle…

Légers spoilers. Revoir Paris est un film solide, à la forme maîtrisée et mesurée. Solide, il l’est surtout par l’impeccable travail de Virginie Efira, pilier de toutes les scènes, dont le jeu ancré et précis semble suffire à mettre en mouvement le récit, et à en structurer le cours. Mais solide, le film l’est aussi peut-être un peu trop : un peu trop timoré, un peu trop dans les clous. Passée la belle introduction (tendue par le massacre à venir), et la fin évidemment émouvante, le film peine à faire plus qu’effleurer l’étendue de possibles narratifs qu’il n’investit que sagement. Par exemple, à travers la quête de ce cuisinier sans papiers, il y a cette esquisse d’un état des lieux de Paris, de différents mondes qui cohabitent. On rêve alors d’un ambitieux portrait de Paris entier, de toutes ses strates, réunies par ce restaurant ; mais le film s’en tient à ce face à face entre sans papiers et bourgeoisie (le restaurant est plus riche et guindé que ne l’étaient ceux attaqués dans la réalité, renvoyant au monde occidental cette barbarie que le migrant a déjà touché du doigt par ses migrations, comme il l’évoque lui-même). Sans explorer davantage cette dualité, Winocour la laisse ouverte à quelques ambiguïtés : difficile, devant cette présence rassurante du prolétaire noir pauvre qui aide la parisienne aisée à traverser ses épreuves, de ne pas penser parfois à un petit effet Intouchables version attentats… Le film n’en pâtit pas vraiment, mais cela n’est qu’une des nombreuses occasions qu’il visite sans vraiment les transcender. L’utilisation d’Arvo Pärt, joker ô combien paresseux qui fait la moitié du travail des scènes d’ouverture et de fin (combien de fois ce morceau fut-il convoqué au cinéma ces vingt dernières années ?), n’est qu’un des exemples d’un film se contentant souvent d’effets connus du cinéma d’auteur, comme on ferait son marché parmi les recettes déjà éprouvées ailleurs (récits de chacun en voix off, gros plan féminin à l’opéra comme dans Birth, scène-émotion-concept un peu artificielle durant la visite au musée – astuces accumulées dans lesquelles on pioche pour avancer dans le récit, mais sans laisser entrevoir un projet plus singulier). Reste un bon film qui fonctionne malgré tout, et la confirmation d’une solide réalisatrice.

Tár

Todd Field / 2023

Lydia Tár, cheffe d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Mais, en l’espace de quelques semaines, face à la remontée de ses actes passés, sa vie va se désagréger…

Légers spoilers. Tár propose un projet singulier : celui de suivre une affaire #MeToo (ou assimilée) depuis le point de vue de la personne coupable, angoisses comprises. La toxicité du personnage met d’ailleurs un certain temps à émerger : le film est “à l’écoute” (comme en témoigne le chant complet puis le long entretien ouvrant le film, ou la grande attention aux sons en général), se dépliant avec une lenteur qui, en elle-même, suffit à rendre difficile l’identification des mécaniques toxiques à l’œuvre, diluées qu’elles sont dans un quotidien de maîtrise. Et ouvrant son récit avec une scène de cours où le personnage est confronté à la pire caricature de la jeunesse de son époque, ou en ne la montrant pas spécialement tyrannique avec ses musiciens, le film ne s’empresse pas non plus de lui donner tort. S’installe alors une belle idée : celle que l’angoisse qui assaille Lydia Tár, ses hallucinations progressives, son macabre voisinage, ce fantastique inquiet, seraient comme l’intuition inconsciente qu’a la tortionnaire du caractère malsain et mortifère de son propre système, auquel elle reste aveugle. Le film, néanmoins, reste un produit américain de son temps : il doit assurer ses arrières, et ne peut courir le risque d’être taxé d’ambigüité. Le délitement final du film, soudain plus si patient à peindre la chute de son héroïne, épouse certes efficacement la vitesse avec laquelle peut se disloquer une carrière et une réputation à l’heure des réseaux sociaux (chute que le haut monde exprime en mouvements invisibles et presque murmurés, polis et feutrés). Mais la glissade du film vers le pétage de plomb opératique et invraisemblable de son héroïne d’abord, puis vers une volonté plus simplement de la punir ensuite, rendent l’ensemble de moins en moins intéressant au fur et à mesure qu’il se dirige vers sa fin. Todd Field n’a alors plus à faire valoir qu’une pure note ironique, c’est-à-dire détachée de son personnage et du moindre risque, pour conclure sur une moralité comme un conte pour enfants.

La Voiture grise

Enrique Rosas / 1919

En 1915, le gang de « la voiture grise » terrorise la haute société de Mexico. Habillés en soldats, ils pénètrent les maisons avec de faux mandats, et commettent, vols, meurtres et enlèvements. L’inspecteur de police Cabrera se lance à sa poursuite… (El Automóvil gris en VO)

Légers spoilers. Sérial dont les épisodes, d’abord sortis seuls, furent ensuite réunis en un long film de 3h45 (qui ressortit d’ailleurs encore une fois, en 1937, dans une version parlante), La Voiture grise fut l’un des grands succès du muet mexicain. C’est aussi un objet curieux, en ce que le plaisir du sérial à la Feuillade (rebondissements, mystères policiers, noirceur ludique, personnages très typés) s’y mêle à une profonde ambition réaliste : adaptée d’évènements véridiques, la série fut en partie tournée sur les lieux réels de l’affaire, utilisant même le véritable inspecteur du drame pour jouer ici son propre rôle (celui-ci, jeune et présentable, apparaît d’ailleurs curieusement comme le plus “acteur” de toute la bande). Le ludisme qu’on sent poindre souvent (chaque maison cambriolée, annoncée par un grand intertitre incrusté, est comme une nouvelle attraction), ou encore ce goût du sadisme passager évoquant certains traits du cinéma mexicain futur (scènes de tortures, sanglant meurtre et agonie à l’hôpital), y rencontrent les contraintes véristes d’un récit soumis à l’aléatoire et au répétitif des faits adaptés, le tout doublé d’une mission d’édification morale à destination du public – à qui on finit d’ailleurs par montrer, comme par menace, ce qui semble être une véritable exécution, alors qu’un intertitre prévient le spectateur qu’il a intérêt à trouver son argent en travaillant. Pour le reste, si La Voiture grise est efficace et se regarde sans déplaisir, ce n’est pas un film des plus brillants, souffrant notamment d’une orgie de cartons bavards (et souvent inutiles) aux réflexions vaseuses et pénibles, laissant peu de temps à l’image pour respirer. D’autant que malgré cette surexploitation des intertitres, l’ensemble reste parsemé de moments confus et de trous d’intrigue… On sent néanmoins, au fur et à mesure des épisodes, une maîtrise s’affirmer, et de meilleures idées émerger. Le final notamment, sur une note amère et mélancolique, jusqu’à ce curieux long chapitre dans l’antichambre de la mort, est assez surprenant.

Notules

On ouvre ces notules avec les visions patrimoine, en commençant par mes rattrapages côté cinéma français…

• Curieux objet que Travolta et moi (1994), premier film très réputé de Patricia Mazuy, et rare tentative réussie de teen movie à la française. Si l’histoire peut évoquer les contes moraux de Rohmer (un dragueur pris à son propre jeu), le film est aussi traversé par une capacité à investir l’intensité des expériences adolescentes (leur urgence, leur viscéralité, leur détresse), rendues épidermiques jusqu’à l’explosion, tout en y opposant une approche un peu théorique par le jeu d’acteur (dont les dialogues très articulés produisent un phrasé quelque peu abstrait). La mise en scène surtout est assez épatante, sans manières, concernée et consciente. Je serais plus dubitatif sur la fin, qui semble redonner au personnage du garçon le mystère que celui-ci n’avait fait que mimer de manière immature et pompeuse : entre le pur agent du chaos descendu sur terre pour déclencher les affres de l’adolescence, et le paumé qui prétend maîtriser alors qu’il est aussi perdu que les autres, c’est comme si le film n’avait pas su choisir.

• Je suis bien moins enthousiaste devant Le Fils préféré, sorti la même année. Je reste toujours aussi circonspect devant le cinéma de Nicole Garcia, ces films éteints au naturalisme neutre où rien ne palpite : tout est correctement troussé, mais l’envie, l’impulsion d’origine, la personnalité de la réalisatrice, y sont indétectables. Ce film-ci, pourtant, se démarque dans sa filmographie par une vraie scène de cinéma, en son centre : celle de la visite du chantier, faisant soudain ressentir par l’espace et le son, et par le jeu du vieil acteur (Roberto Herlitzka) qui semble ne rien voir du bizarre de la situation, une distance profonde entre le père et son fils, un malaise qui submerge le personnage de Gérard Lanvin, soudain plus capable de le refouler sous le train-train du quotidien. La deuxième partie, qui transforme le patriarche en fantôme errant et fugitif en son propre film, et qui force les trois frères à se réunir, offre une configuration également plus motivante. L’ensemble, pour tout cela, s’offre comme l’opus le plus réussi que j’ai vu de Garcia, même si je n’en ai déjà plus beaucoup de souvenirs…

• Toujours en France mais côté cinéma populaire, je continue ma lente exploration des comédies des années 70, face auxquelles j’ai longtemps été réticent. La Moutarde me monte au nez (1974), film de Claude Zidi sur un professeur de maths martyrisé et confronté aux femmes, est un peu surprenant en ce qu’il semble à la fois concentrer toute la paresse de ces années (mise en scène désinvolte, regard paresseusement lubrique, situations lourdement potaches), et pourtant contenir des idées de burlesque étonnamment précises et bien détourées. Ces gags souvent liés à Pierre Richard, qui semble toujours comme entouré d’un rythme lunaire, viennent peut-être d’abord de l’acteur (quoiqu’il n’est pas le seul : la scène d’opération outrée de Claude Pieplu, par exemple, n’est pas en reste). Le film donne plus généralement l’impression de voir un noble héritage burlesque, toujours aussi inventif, doucement se dissoudre dans les normes plus vaseuses du cinéma mainstream d’alors.

• Si La Famille Bélier (Eric Lartigau, 2014), succès plus récent, permet bien de mesurer la chute de qualité du genre en France, c’est loin d’être une comédie aussi désespérante que le produit standard de son époque. On dénote quelques situations bien pensées, des personnages secondaires bien sentis (l’amie libérée sexuellement), et quelques embryons de scènes qui font mouche : cette voix qui sort de la jeune fille en lui échappant comme un retour du refoulé, la performance-clé dont le film nous retire le son, le choix de la chanson finale… À chacun de ces moments, cependant, on est tout autant marqués par l’absence d’une véritable mise en scène, qui saurait transformer l’essai. Par ailleurs, moins de neuf ans après sa sortie, on est déjà gênés par le choix de représenter tous ces personnages sourds comme des espèces de bêtes de foire outrées, sans limites ni convenances sociales, sans compréhension humaine basique (vivre le départ de sa fille comme un scandale), comme si ne rien entendre signifiait aussi ne rien comprendre… Quand bien même aucun lien de causalité n’est fait avec la surdité, c’est un choix un peu curieux et malaisant, qu’on accepterait mieux s’il créait autre chose qu’un comique pataud.

Pour finir ce petit tour français, la récente restauration du Mépris de Godard a permis de ressortir deux courts-métrages de Jacques Rozier conçus autour du film, qui lui font office de making-of de luxe.

• Le premier, Paparazzi (1963), qui se penche sur la relation des photographes avec Bardot durant le tournage, sonne déjà un peu creux. Si l’on admire l’investissement et les idées (de montage notamment) émaillant ce qui pourrait n’être qu’un simple reportage, il y a quelque chose d’un peu dérisoire et de stérile à déployer tant de virtuosité alors qu’on a si peu à dire. Le regard du film, sous ses airs réflexifs et intellectuels (collages, différentes voix-off), s’avère passablement docile et complaisant à l’égard de Bardot, peinte en petite victime traquée, sans jamais interroger jusqu’au bout la manière dont la comédienne a construit sa carrière sur le jeu et la vente de sa propre image. On peut reconnaître l’intérêt, cela dit, d’avoir donné à voir la vie modeste, et à entendre la voix, des paparazzis honnis.

• Le second court, Le Parti des choses : Bardot et Godard (1964), tourne lui franchement au ridicule, l’inventivité de ce petit segment ne tenant plus qu’à une voix-off égrenant des réflexions prétendument profondes. C’est d’autant plus gênant que cette intellectualisation d’un amas de rushes vagues ne fait que tresser des lauriers à Godard, faisant de la lèche au cinéaste et à son génie – quand les images du tournage laissent plutôt entendre une ambiance un brin pesante. On retient uniquement ce petit passage curieux d’assistants bloqués (avec les rushes du jour semble-t-il) en bas d’une falaise alors que la mère monte.

Tournée du patrimoine étranger, à présent (avec des films courts, vu que je deviens une bonne grosse feignasse).

•

Pas de deux (1968), court-métrage sur deux danseurs valsant avec la rémanence de leurs propres silhouettes, est ma première réelle confrontation à Norman Mac Larren. Je découvre ici un oiseau rare : un cinéaste expérimental (un pur chercheur de formes, détaché de toute contrainte narrative) qui pour autant, contrairement à tant de ses collègues, ne semble pas fuir ou craindre la possibilité de faire sens. Sans doute aidé par la chorégraphie de Ludmilla Chiriaeff (et par l’art du ballet en général, où l’abstraction des gestes schématise déjà souvent des actions et intentions), soutenu aussi par l’usage d’une musique émue et concernée, Mac Larren parvient constamment à éviter de faire “catalogue de trouvailles”, trouvant toujours un moyen de faire résonner celles-ci : la femme préférant ses propres plaisirs narcissiques à l’amour de passage, les amants se démultipliant en étranges animaux de jouissance exotiques (comme autant d’exosquelettes déployant leurs ailes dès que le couple se met à danser ensemble), ou encore le duo revenant à sa position la plus simple, un face à face, après s’être ébroué… Le film, quoiqu’un peu long, est une superbe réussite.

• The Kiss (1929), opus réputé mineur dans la carrière de Greta Garbo, s’avère au final être le film de Jacques Feyder qui m’a le plus diverti. Si l’on y sent le cinéaste français, tout juste arrivé à Hollywood, soucieux de faire les preuves de sa virtuosité (travellings en surnombre, jeux d’ombres et de surimpressions…), ces prouesses restent toujours assez discrètes pour ne pas prendre le pas sur cette histoire de tromperie suspectée, qui a pour qualité de fluctuer, comme sur la corde raide, entre marivaudage léger et drame tragique (jouant aussi, en cela, des deux facettes phares du jeu de Garbo). Le film se fait plus petit quand il se rabat sur l’énigme de son meurtre (il n’y a rien de profond ou de trouble à imaginer derrière cette porte fermée, rien de plus que le fin mot d’une énigme policière), mais l’ensemble reste un petit condensé de maestria hollywoodienne muette, très plaisant même si vite oublié.

• L’Impitoyable lune de miel est mon premier Bill Plympton. L’irrévérence et la subversion de son cinéma, principales choses mises en avant à la sortie du film en 1997, me semblent avoir pas mal vieilli : il y a une certaine vacuité (quand ce n’est pas un côté un peu gras et satisfait) dans cet alignement de coïts et de tripes. D’autres choses, par contre, convainquent davantage : les changements du coq à l’âne et les détours imprévisibles de la narration (avec un script comme joué aux dés, ou conçu via une logique de cadavre exquis), l’inventivité du dessin aussi, et enfin quelques traits d’humour tendre.

• Bien plus simple et convaincant que le bavard

Sister Stella L.,

Kisapmata (1981) reformule le fascisme d’Etat sous la forme d’un récit de terreur domestique, et permet de mieux comprendre le cinéma de Mike De Leon. Il s’y lit une volonté de s’emparer de sujets politiques et sociaux (les méfaits d’un pouvoir vertical, le foyer-pays comme une prison à barbelés, l’inceste), mais de s’en saisir sans la dentelle et les prétentions du cinéma auteuriste. Le film, au contraire, garde le côté élémentaire et accessible du cinéma populaire, et plus fondamentalement la manière frontale du cinéma de genre (son drame est résumé à deux/trois décors, comme dans une série B, et sa fin clôt directement les festivités dès l’intrigue arrivée à son terme). La claustration psychologique prend ici les atours du thriller, débordant même parfois en visions plus fantastiques, et le langage de la mise en scène, malgré sa mesure, reste celui du film d’horreur. Sans que le résultat soit impressionnant, le film a assez de personnalité pour valoir la vision.

On enchaîne avec l’actualité, et quatre sorties internationales pas très convaincantes, malgré leurs sujets prometteurs…

• On craint que

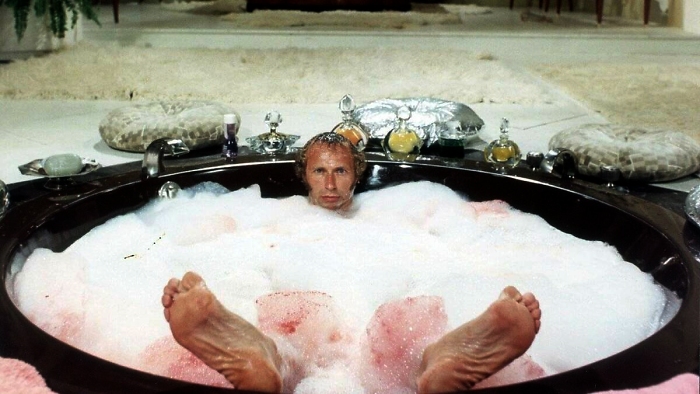

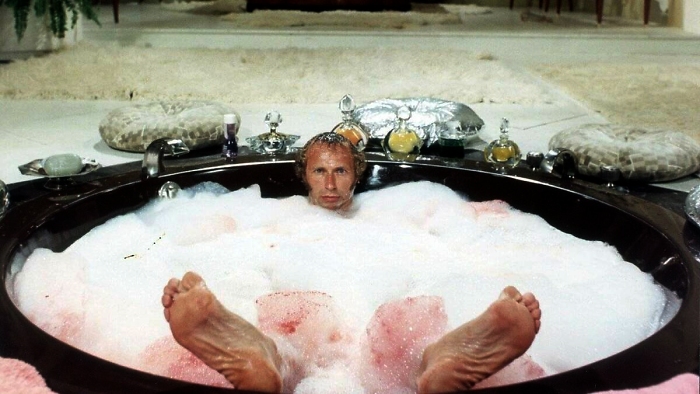

La Femme de Tchaïkovski (Kirill Serebrennikov, 2023) ne s’endorme dans l’académisme de la reconstitution d’époque, mais c’est l’écueil inverse qui frappe le film : celui d’être un exercice de style assez vain. Comme dans

Leto, il est difficile de ne pas sortir de la salle avec une tenace impression de surface, comme si la mise en scène était moins concentrée sur ce qu’elle racontait, que soucieuse d’en offrir un tableau virtuose. Passé ce que les premières minutes de film rendent immédiatement limpide (une érotomane tarée épouse un lâche égotique), le film n’a ensuite rien de plus à exprimer, sinon la banalité d’une longue glissade vers la folie (qui aboutit à cette danse finale assez ridicule). Ne reste que la virtuosité de ces plan-séquences gorgés d’ellipses mystérieuses, dont on ne comprend pas vraiment le sens (retranscrire un vécu aliéné du temps ?), et quelques vagues subversions de passage, peut-être destinées au pouvoir russe (l’omniprésence d’hommes à poil).

• Venez voir (Jonás Trueba, 2023) est l’un de ces consensus inexplicables dont la critique française pointue a le secret. Hormis une vague joliesse, et la petite singularité d’un film court structuré en deux temps, on voit mal ce qui ici pourrait convaincre. Le film est d’un ennui profond malgré sa courte durée, et on peine à comprendre l’envie de peindre ces couples amers aux conversations gênées (qui a envie d’être de ces amitiés distantes, de ces relations amoureuses grises, qui a envie d’aller au ciné pour voir ça) ? Le tout dans un monde palpitant où les enjeux majeurs consistent à discuter du dernier essai intellectuel à la mode, ou à visiter une maison… Le film se termine sur un parti-pris aléatoire qui fait déjà partie depuis longtemps du jeu de cartes du cinéma d’auteur (l’hommage à Kiarostami a bon dos pour justifier le manque d’inspiration). Vaste incompréhension donc, devant un objet qui s’il laisse percevoir de potentielles et très menues originalités, donne surtout l’impression d’un cinéaste qu’il faudra redécouvrir dans quatre ou cinq films, quand il se sera sorti les doigts.

• La Dernière reine (Damien Ounouri et Adila Bendimerad, 2023), récit semi-légendaire d’une reine algérienne du XVIè siècle, laisse entrevoir dès ses premières images les limites d’un film académique, qui compense ses carences de mise en scène par le déchaînement d’une somptueuse direction artistique. Le film se regarde ainsi sans déplaisir, mais laisse une impression assez plate (même si, le récit avançant, les intrigues de palais sanglantes et l’affermissement d’une héroïne soudain plus active réveillent çà et là le découpage – notamment dans ce moment ci-dessus, faisant office d’affiche française, qui invente une configuration stimulante à un dialogue diplomatique). Devant le geste de sabotage terminant le film, qui referme le trajet de l’héroïne sur son délire maternel et sa relation au fils sans ouvrir d’autres perspectives, on a tout de même le sentiment que le film a trop peu exploité et interrogé ce personnage légendaire pour qu’il en reste autre chose qu’une image finale iconique.

• Académisme encore avec About Kim Sohee (July Jung, 2023). Quand bien même il est correctement troussé, ce film n’a rien d’autre à proposer que le programme très réglé qui était déjà celui de sa bande-annonce. L’ensemble est profondément didactique (balisant tranquillement les passages où pleurer, par des gros plans bien choisis sur des personnages fondant en larmes) et le récit, pas désagréable mais peu subtil, ne réserve pas la moindre surprise. Le tout ne présente pas grand intérêt, passée la dimension socialement utile que le film a pu avoir en Corée du Sud (par sa peinture d’un marché du travail national fondamentalement violent), et le plaisir de revoir Bae Doo-na à l’écran.

Pour finir, liquidons ce que l’actualité française compte de sorties mainstream ou semi-mainstream (entendre : compatibles avec une diffusion TF1), auxquelles mon boulot continue généreusement de m’exposer !

• Alibi.com 2 (Philippe Lacheau, 2023) réinvestit son pitch d’entreprise mythomane. On a beau se prendre, dès les premières secondes, toute la vulgarité du cinéma de la bande à Fifi dans la gueule (les filles aux seins qui pointent de voir un mec parader en voiture, la copine qui essaie de réveiller son copain par un strip-tease…), on ne peut que capituler devant la générosité comique du résultat. Non content de mélanger les registres (comique de situations, comique de dialogues, comique visuel – jusqu’à une scène d’action héritée de Kingsman), le film aligne une idée par plan. Tout ça reste engoncé dans une grande normativité (on se croirait dans les décors de la production TF1 de base, avec les enjeux de couple qui vont avec) : dénué d’ampleur ou de grâce (voir la platitude des moments “émotion”), le film s’oublie aussi vite qu’il s’est vu. Mais si toute comédie française pouvait témoigner d’un tel degré d’investissement, ce serait déjà un miracle.

•

Les Têtes givrées (Stéphane Cazes, 2023), comédie dramatique française bien plus générique, est la reprise d’un schéma balisé et sans surprise (un prof non conventionnel redonne confiance à une classe difficile). Sans ambition, le film appuie un à un sur les boutons d’endorphine du spectateur (tel jeune reprend confiance sous nos yeux, telle méthode d’enseignement marche comme attendu, la nouvelle génération bouscule la vieille, le méchant maire est contredit)…

Thoret, sur ce point, avait raison : le genre secret de la comédie française, c’est le merveilleux. On voit bien ici comment, pour faire vire un canevas si prévisible, le film se doit d’accentuer l’irréalité de la chose, allant mettre en scène un prof immature et irresponsable (limite psychopathe, avec ses portraits affichés au mur – son rire final pourrait être celui d’un joker), en mettant en avant un but qui concrètement ne sert à rien (misère de l’impensé des mises en scènes académiques : copier/coller par automatisme ce fameux plan de drone final qui clôt n’importe quel film français mainstream, et souligner par là-même, involontairement, combien l’initiative de ce petit carré de toile ridicule sur glacier géant est anecdotique). Ça reste pas méchant, et correctement incarné.

• Un petit miracle (Sophie Boudre, 2023), autre récit standard et didactique à visées juvamine (une école primaire s’installe dans une maison de retraite), est tout de même un peu réveillée par un comédien (Jonathan Zaccaï) à la présence inhabituelle dans ce genre de productions. Ce n’est pas si mal mené mais académique, et toujours sur ce même registre improbable (l’Ehpad est un palace, même si le récit évoque régulièrement la difficulté des conditions de travail pour donner le change). On note au passage, comme dans Les Têtes givrées, combien la fiction française valorise le fait de faire fi des normes et des règles pour créer des situations irresponsables et dangereuses qui “en valent le coup” : ce tropisme américain de l’individu changeant les choses par la seule force de son audace, seul contre les lois et leurs carcans oppressifs, semble avoir déteint chez nous.

• Autre visage du film mainstream français : le documentaire humanisto-carte-postale TV-compatible. Être prof (Emilie Thérond, 2019) est une sorte de suite spirituelle à Sur le Chemin de l’école (des situations scolaires difficiles et insolites aux quatre coins du monde, marquées par l’abnégation d’enseigner ou d’apprendre). Le film, cette fois encore, n’a de documentaire que le nom : dans ce produit France Télévisions propret, chaque situation est tautologique, l’application d’un concept qu’on comprend d’emblée et dont on attend la partition de pied ferme (voici le moment où l’instit va dire à la mère que de ne pas mettre sa fille au collège, c’est mal ; ensuite, on voit la mère entendre que c’est mal ; enfin, on sort de la scène en se disant que c’est vraiment bien que la fille aille au collège). Quand le sens en arrive à être aussi univoque et verrouillé, sans que rien d’autre n’advienne dans le plan, savoir ce qui est vrai ou rejoué, installé ou fortuit, n’est plus vraiment un enjeu : il ne reste que le diaporama d’un message appliqué.

• Les standards du cinéma populaire français traversent n’importe quel genre. La facture narrative et visuelle de Maestro(s) (Bruno Chiche, 2022), ou encore la façon dont il est produit, évoquent par exemple les normes de la comédie française (univers bourgeois allant de soi, anonymat de la forme, absence d’ambitions, stars au centre du projet…) ; pourtant, le film n’est pas une comédie du tout. On s’étonne même qu’il soit tout entier construit autour de personnages aussi aigres (père comme fils), dans un récit qui n’avance qu’à coups d’invraisemblances (l’erreur que la Scala refuse de réparer d’elle-même, le dénouement qui kidnappe le plus grand orchestre du monde pour résoudre un problème familial). Ce milieu aux vastes et riches appartements décrit comme naturel, où l’on s’offre des billets d’avion comme on irait acheter le pain (c’est une production “Vendôme films”…), n’aide certes pas beaucoup non plus.

• Autre film lorgnant plutôt vers la comédie dramatique, Les Choses simples (Eric Besnard, 2023), sur un PDG sur-connecté devant cohabiter avec un ermite en montagne, n’en repose pas moins sur les ressorts typiques de la comédie française facile (opposés qui se rencontrent), comme en témoigne d’ailleurs son titre hautement programmatique. Si Gadebois est bon acteur, on est fatigué de le voir toujours jouer la même partition de géant sensible ; Wilson, quant à lui, n’arrive jamais à sortir son personnages d’une impression de fausseté et de superficialité irritante, même quand il est censé parler vrai. Le film, parsemé de moments gênants (la déclaration d’amour répétée entre les deux hommes), est un petit produit pas honteux mais totalement onaniste : on y regarde bien content l’homme moderne se faire dire la leçon que décidément ma bonne dame, ce monde va trop vite et que la nature où l’on travaille de ses mains, c’est bien – se dit le spectateur avant de quitter la salle en rallumant son smartphone.