II / L’âge d’or chez Gaumont (1906-1907)

III / Les années Solax (1910-1919)

IV / Historiographie et stylistique

Du cinéma des tout premiers temps, Alice Guy et Ferdinand Zecca sont deux noms dont j’ai longtemps évité les films : les quelques courts que j’avais vus d’eux, et plus généralement ceux des studios dont ils supervisaient la production (Gaumont pour Alice Guy, Pathé pour Ferdinand Zecca), ne me semblaient pas franchement briller par une forte identité en ces années 1900. La popularité grandissante d’Alice Guy néanmoins, ces dernières années, a permis une réédition conséquente de son œuvre : me retrouvant soudain avec plus d’une centaine de ses films entre les mains, et disposant d’une numérotation d’époque me permettant de les visionner à peu près dans l’ordre de leur création, j’ai sauté sur l’occasion pour me confronter plus sérieusement à sa filmographie.

Alice Guy, comme on le sait, fut d’abord la secrétaire de Léon Gaumont. Présente avec lui à la séance Lumière privée du 22 mars 1895 (plusieurs mois avant la première séance officielle, donc), elle perçoit immédiatement dans cette invention un potentiel de fiction – quand son patron, obnubilé de technique, envisage seulement les films comme un moyen de faire la démo des appareils de prise de vue qu’il commercialise (se satisfaisant très bien, de ce fait, de vues documentaires). Guy convainc Gaumont de la laisser réaliser une vue comique, ce qu’il accepte tant que cela n’empiète pas sur ses heures de travail : son premier essai (La fée au choux) étant un succès, bientôt suivi d’autres, Alice Guy prend la charge dans l’entreprise d’un service spécialisé dans les films de fiction (qu’elle dirigera jusqu’à son départ aux USA, en 1907). Avec des moyens encore limités, elle y déploie alors une production diverse, nourrie de l’imagerie des cartes postales et des dessins satiriques d’alors, du théâtre et du Grand-Guignol, ou encore des numéros de café-concert (entre bien d’autres choses).

On aimerait évidemment n’aborder ces films que sous le pur angle critique, ou auteuriste. Mais chercher des informations sur Alice Guy, en 2024, équivaut à poser le pied dans un ouragan de polémiques. Ne serait-ce que pour l’épineuse question des attributions, qui ont rarement laissé de trace écrite : Alice Guy réalise certes de nombreux films chez Gaumont, mais elle dirige aussi plus généralement tout le département fiction du studio – c’est-à-dire qu’elle supervise les scénarios, les décors, choisit les techniciens, les opérateurs, même pour les films qu’elle ne met pas elle-même en scène (à une époque de fabrication de groupe où la séparation stricte des métiers et des rôles n’est par ailleurs pas aussi tranchée qu’aujourd’hui). Étudier « la manière d’Alice Guy », c’est donc avant tout décrire le style des deux sociétés de production dont elle a supervisé les créations (Gaumont en France, puis la Solax aux USA) et dont elle a façonné les codes, au-delà de sa filmographie personnelle dont les contours exacts resteront toujours sujets à caution.

Cette question de l’attribution des films, en ce qu’elle va conforter ou minorer le statut pionnier d’Alice Guy dans l’histoire du cinéma1, est aussi au centre d’un conflit entre deux visions pareillement outrancières de ce qu’a été sa carrière. La première, essentiellement médiatique, irrite en ce qu’elle se fout du cinéma premier et de ses cinéastes dont elle ignore tout, mais tient pourtant mordicus à faire d’Alice Guy une figure tout juste “redécouverte” et prioritaire de la période, à coups de symboles féministes creux – notamment dans cette obsession à en faire la réalisatrice de la première fiction, contre toute évidence (L’arroseur arrosé n’est pourtant pas un film spécialement obscur, même auprès du grand public)2. Ayant culminé dans le documentaire sensationnaliste Be natural (dont les effets rhétoriques fallacieux, comme la propension à faire mine d’ignorer tout travail historien pré-existant, ont fait grincer des dents3), cette mouvance qui bégaye l’autobiographie de la cinéaste sans lui apposer le moindre recul, qui fantasme l’invisibilité des films, et qui continue encore à titrer sur une réalisatrice “inconnue” alors qu’aucun nom de la période ne bénéficie aujourd’hui d’autant d’articles de presse, a au moins eu un avantage concret : doper les publications sur Alice Guy, et rééditer un grand nombre de ses films en blu-ray.

En face, tout aussi agaçant, se tient un monde cinéphile crispé dans le déni de l’invisibilisation dont Alice Guy a historiquement fait l’objet. Certes, les réalisateurs de l’époque ignorés du grand public sont foison : Alice Guy n’est pas la seule cinéaste d’alors à avoir été oubliée, et encore moins la seule à avoir été délaissée (on rappellera que Méliès, tout célèbre qu’il soit, a été retrouvé sur le tard vendeur de jouets dans une gare…). Néanmoins, quand dans la “Notice rétrospective sur Les Établissements Gaumont” que la société publie en 1935, la cinéaste qui en a dirigé la production les onze premières années n’est même pas mentionnée, il est permis d’être dubitatif4. De même qu’il est difficile de ne pas interroger le fait que le président de Gaumont dans les années 70 (Daniel Toscan du Plantier), interviewé à son sujet, ne connaisse même pas son nom5… Le long et laborieux travail historien de réhabilitation d’Alice Guy, qui court des erreurs méthodologiques de Sadoul (1947) à la Contre-histoire de Lacassin (1972), puis qui connaît un saut à la publication posthume de son autobiographie (1976), jusqu’à la monographie de Victor Bachy (1993) et au travail de fond d’Alison McMahan (2002), fut aussi et par ailleurs un combat féministe. Ce qui semble avoir artificiellement arcbouté le monde cinéphile et ses institutions – dont la réticence et les suspicions culminèrent avec cette conférence à la cinémathèque française, en 2010 (la première que le lieu consacrait alors à la cinéaste), au titre plus que symptomatique : « Alice Guy a-t-elle existé ? »6.

Bien qu’ayant lu un peu de tous les côtés à ce propos, je n’ai évidemment pas les compétences d’historien pour prétendre trancher quoi que ce soit sur le sujet. On peut néanmoins se mettre d’accord sur une évidence : la personne ayant supervisé la production (et réalisé la plupart des films) de ce qui était alors la deuxième plus grande société de production au monde, ne peut être qu’une figure centrale des premières années du cinéma.

Ce constat étant posé, qu’en est-il des films eux-mêmes ? L’un des arguments avancés pour prouver l’invisibilisation d’Alice Guy, dès les années 70, fut de la comparer à Méliès – qui a lui aussi débuté en 1896, et qui lui aussi s’était spécialisé dans la fiction. Pourquoi, alors, aurait-on retenu Georges Méliès, et pas Alice Guy ? Sur ce point, s’il faut vraiment poser un regard critique sur ces œuvres, autant être franc, c’est-à-dire un peu brutal : la différence qualitative entre Guy et Méliès, sur la période 1897-1905, relève du fossé. Que ce soit en termes de rythme, de rigueur scénographique, de clarté narrative, de richesse formelle, ou de qualité des effets, la production Gaumont apparaît alors bien fade et inégale comparée aux pépites que la Star Films égrène avec régularité.

Mais au-delà de la pertinence discutable de tels jugements critiques sur une période qui, chez Gaumont, consiste pour beaucoup en des captations et restitutions de numéros préexistants (une période où c’est le sujet qui fait film, pour le dire autrement), mettre ainsi en parallèle ces deux carrières n’a pas vraiment de sens.

Déjà parce qu’on ne compare pas leurs âges d’or : quand la filmographie d’Alice Guy, vers 1906, prendra du coffre pour évoluer vers les prémices d’un découpage classique, la carrière de Méliès, au contraire, semblera alors stagner dans une esthétique en tableaux qu’il refuse de remettre en question – c’est lui, à ce moment, qui semble un cinéaste plus secondaire et en retard.

Ensuite, bien qu’on soit tentés de mettre ces deux cinéastes sous la même étiquette “fiction”, ils ne courent pas vraiment après la même chose : on pourrait dire schématiquement que si Méliès a d’abord vu dans le cinématographe une nouvelle forme d’illusionnisme, Alice Guy (dont le père était libraire, et qui finira sa vie autrice) y a surtout vu une extension des histoires littéraires qu’elle affectionnait7 – en atteste d’ailleurs à partir de 1906 l’indexation progressive de ses films sur la perception d’un personnage choisi faisant fil rouge8 (quand bien même la mise en scène ne travaille pas encore littéralement à en épouser le point de vue). Même dans ses films à effets, le trucage ne sera pas toujours central, mais plutôt l’outil d’un récit plus large duquel il est au service (voir par exemple La Charité du prestidigitateur) ; et si la dimension baroque du cinéma de Méliès (gaver le film d’idées tant qu’on peut en offrir) est assurément impressionnante, elle est moins un critère objectif de qualité qu’une singularité de son cinéma, Alice Guy se montrant quant à elle plus préoccupée d’équilibre et de justesse.

La période 1897-1905, pour Alice Guy, reste donc fondamentalement ingrate d’un point de vue cinéphile, et est d’abord à regarder comme un chantier en cours (notamment technique, comme en témoignent ses nombreuses phonoscènes). C’est une période faite de films inaboutis, mais ne manquant pas d’originalités, et d’où émergent déjà ça et là quelques traits propres à son cinéma (le goût du tournage en extérieur et pour un jeu d’acteur plus réaliste, la solidité de compositions visuelles fonctionnant sur la durée, le caractère malicieux de récits à la fantaisie crue, les jeux avec le genre sexué…), quand bien même tout cela ne se manifeste encore qu’à l’état de bribes. Surtout, il se constitue durant ces premières années quelque chose qui existera par-delà le cinéma d’Alice Guy (bien qu’y prenant racine), à savoir l’esthétique Gaumont : un soin des décors, de la scénographie, des cadres, qui peu à peu creuse la distance avec la production quantitative et plus foutraque du concurrent Pathé.

Attention, les notules qui suivent spoilerisent allègrement les films ! Les titres soulignés correspondent aux films que j’ai personnellement trouvés les meilleurs. La numérotation correspond à celle du catalogue Gaumont9 (les numéros précédés d’un p correspondent eux à la nomenclature des phonoscènes).

Le Pêcheur dans le torrent

1897 (#b3)

Un pêcheur est tranquillement installé sur un rocher au milieu de la cascade d’un torrent quand surgit un groupe de jeunes gens en maillot de bain…

Baignade dans le torrent

1897 (#b20)

Cinq jeunes gens en maillot de bain accompagnés d’un chien évoluent de rocher en rocher dans la cascade d’un torrent.

Danse serpentine par Mme. Bob Walter

1897 (#250)

Une émule de Loïe Fuller interprète une danse serpentine.

Les Cambrioleurs

1898 (#116)

Des gendarmes s’aventurent sur les toits d’une demeure où un cambriolage est commis…

Surprise d’une maison au petit jour

(Épisode de la guerre de 1870)

1898 (#129)

Reconstitution d’un épisode de la guerre de 1870 relatant une échauffourée entre un détachement de l’armée prussienne et des militaires français autour de l’occupation d’une maison.

L’Aveugle fin de siècle

1898 (#139)

Assis sur un banc, un “aveugle” mendie et vérifie au passage les pièces qu’on lui donne…

Chez le magnétiseur

1898 (#146)

Une dame se présente chez un magnétiseur pour se faire soigner…

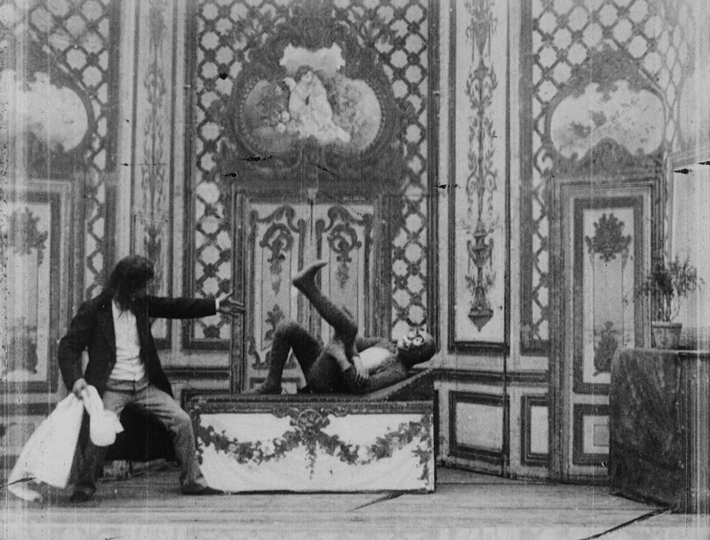

Scène d’escamotage

1898 (#148)

Un magicien invite sa partenaire à s’allonger sur un confortable divan…

Au cabaret

1899 (#229)

À la terrasse d’un cabaret, une partie de cartes bien arrosée vire à la dispute…

La Bonne absinthe

1899 (#248)

Un client arrive à la terrasse d’un café et passe sa commande. Absorbé par la lecture d’un journal, il verse par mégarde l’eau dans son chapeau au lieu de diluer l’absinthe…

Chapellerie et charcuterie mécaniques

1900 (#316)

Deux hommes font la démonstration d’une machine dans laquelle on introduit des chats vivants, un peu de sel, d’eau, et des ingrédients divers et variés…

Avenue de l’Opéra

1900 (#317)

Une vue de l’avenue de l’Opéra à Paris projetée à l’envers.

Chez le photographe

1900 (#327)

Un homme portant un énorme pot de fleurs se présente chez un photographe de rue pour se faire immortaliser…

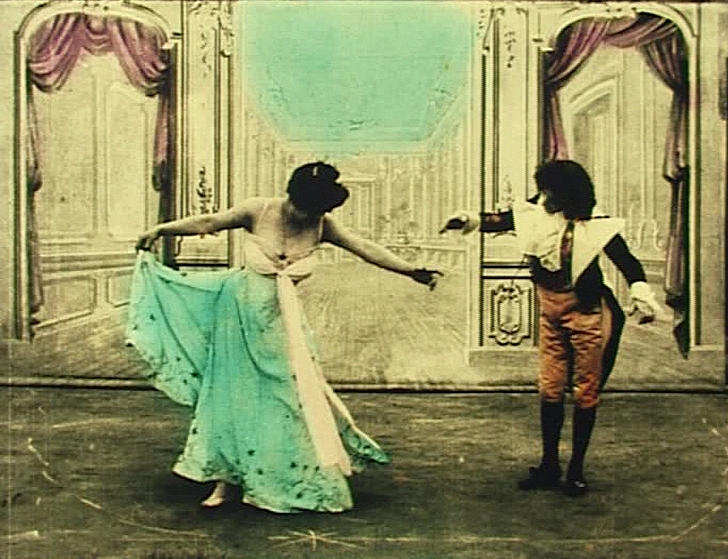

Au bal de Flore

1900 (#338)

Enregistrement d’une danse par Mesdemoiselles Lally et Julyett de l’Olympia.

Danse serpentine de Mme. Ondine dans la cage aux fauves

1900 (#356 ?)

Un dresseur de lions, dans la cage aux fauves, fait soudain rentrer Mme. Ondine…

Les Fredaines de Pierrette

1900 (#359)

Pantomime dansée avec un Pierrot et un Arlequin féminins.

Danse des saisons · L’Hiver, danse de la neige

1900 (#370)

Des quatre saisons enregistrées, ne subsiste plus à ce jour qu’un fragment de l’Hiver, danse de la neige, vraisemblablement relatif à la fin de cette danse puisqu’on voit la danseuse saluer le public.

La Concierge

1900 (#383)

Un monsieur se renseigne auprès d’une concierge sur le prix d’une location…

Chirurgie fin de siècle

1900 (#397)

Les deux assistants d’un chirurgien endorment un patient à l’éther. Le chirurgien se livre alors à une véritable boucherie…

La Fée aux choux

1901 (#379)

Dans un jardin, une fée salue le public et se penche sur d’immenses choux… (aussi titré La Naissance des enfants)

Sage-femme de première classe

1901 (#626)

Un jeune couple s’approche d’une boutique pour le moins singulière où l’on y vend des bébés…

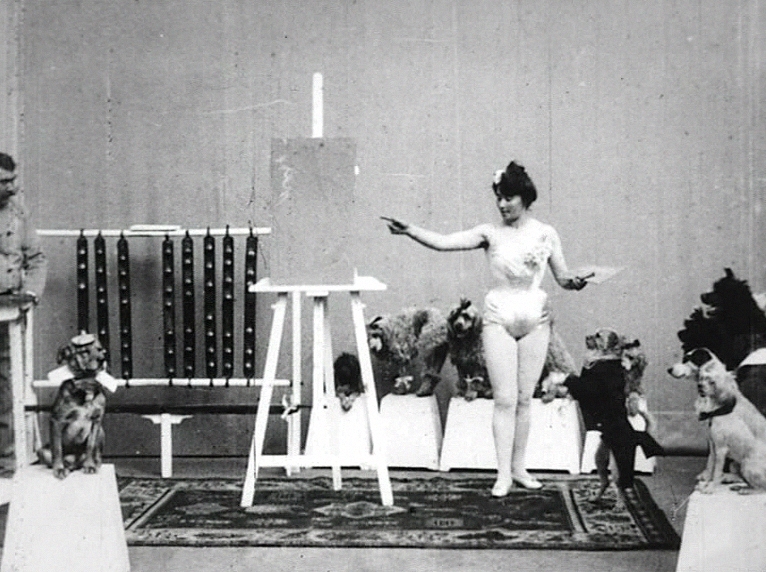

Miss Dundee et ses chiens savants

1902 (#544)

Un numéro de chiens savants présenté dans un music-hall parisien par Miss Dundee.

Miss Lina Esbrard, danseuse cosmopolitaine et serpentine

1902 (#588)

Enregistrement d’une danse serpentine par une émule de Loïe Fuller.

Intervention malencontreuse

1902 (#636)

Un couple, déjà en train de se disputer, rentre à la maison. Le chapeau de Monsieur est bientôt en morceaux et une manche de l’habit déchirée…

Comment monsieur prend son bain

1903 (#661)

Un Monsieur se prépare à prendre son bain, mais il a à peine ôté un habit qu’il est aussitôt vêtu d’un autre sorti du néant…

Faust et Méphistophélès

1903 (#708)

Évocation de différents tableaux de l’opéra Faust de Charles Gounod, créé à Paris le 19 mars 1859.

La Charité du prestidigitateur

1905 (#1155)

Un prestidigitateur est pris de pitié pour un mendiant croisé au coin d’une rue…

Clown, chien et ballon

1905 (#1302)

Sur la place d’un village, un clown joue au ballon avec un chien…

Les Maçons

1905 (#1306)

Deux policemen passent à proximité d’un échafaudage sur lequel travaillent des maçons…

La Statue

1905 (#1308)

Un clown blanc veut montrer à un Auguste la merveille qu’il a découverte : une statue animée…

Espagne

1905 (de #1371 à #1384)

Sous ce titre, le coffret DVD Gaumont réunit plusieurs vues documentaires réalisées par Alice Guy lors d’un voyage espagnol, assistée de son opérateur Anatole Thiberville.

Madrid : Puerta del Sol est une vue de rue intéressante, en ce qu’elle consiste en un panoramique imperturbable, comme aveugle au chaos des spectateurs qui se reconfigurent devant elle (passants qui suivent le cadre, foule qui s’adapte pour pouvoir rester dans le champ). L’effet produit est singulier et sans équivalent, me semble-t-il, dans le cinéma d’alors (sauf erreur, même chez Mitchell & Kenyon, les panoramiques descriptifs n’avaient ni cette longueur, ni cette implacabilité).

Les trois autres plans de Madrid (Le Prado, Le Palacio de Oriente, Les environs de Madrid) reproduisent le même panoramique à 360° (agrémenté de quelques vues fixes pour le dernier film). Ces trois vues circulaires, cette fois dénuées de passants regardant la caméra, n’ont plus vraiment d’intérêt intrinsèque (tout juste la vue du Prado parvient à quelques jolis effets dansés avec ces trams allant dans le sens contraire du cadre). Mais regardées bout-à-bout (je ne sais pas si c’est ainsi qu’elles étaient projetées), elles produisent un effet saisissant de comparaison, en ce que le strict même plan (un lent panoramique rotatif répété quatre fois) pousse intuitivement à mettre en parallèle ce qu’on voit dans chaque. Le fossé entre le riche Palais au centre-ville, et les environs bidonvilles, apparaît alors criant – au point qu’on se demande s’il n’y a pas là une ironie volontaire.

Le dispositif semble se répéter de manière plus automatique dans les vues suivantes, cela dit non sans petites originalités. À Grenade (deux vues), la réalisatrice apparaît ainsi furtivement à l’image ; à Séville (Guadalquivir), le panoramique accompagne joliment le mouvement des eaux ; et près de Barcelone (Monastère de Montserrat), le mouvement d’appareil lent, filmant de loin, semble faire progressivement apparaître l’immense édifice du calme des montagnes, procurant un sentiment de monumentalité.

Le programme se complète de deux Danses gitanes (même plan, une fois dansée par une enfant, et une fois par une adulte), vues un peu longues et sans un fol intérêt, mais dont le cadre décentré, donnant la part belle au public battant des mains (et donc à une dimension documentaire allant au-delà de la performance), est à noter.

Au final, s’il est dur d’émettre un jugement sur cet ensemble à l’intérêt inégal, les vues documentaires d’Alice Guy semblent, par petites touches, davantage renouveler le genre que s’y conformer… Du fait, peut-être, d’une cinéaste de fiction peu engluée dans les codes documentaires d’alors, et donc capable d’y apporter un regard neuf.

La Malagueña et le Torero / Le Tango

1905 (#1381 et #1382)

Deux danses filmées dans le patio d’une résidence espagnole.

Le Cake-walk du Nouveau Cirque

1905 (#p7)

Enregistrement d’un cake-walk donné au Nouveau Cirque de Paris.

Phonoscènes

1905

L’Anatomie du conscrit · Polin (#p136)

Lilas-Blanc · Félix Mayol (#p146)

La Polka des trottins · Félix Mayol (#p149)

À la cabane bambou · Félix Mayol (#p153)

Questions indiscrètes · Félix Mayol (#p164)

Le Vrai Jiu-jitsu · Dranem (#p167)

Five O’Clock Tea · Dranem (#p168)

Chansons restituées via le procédé du Chronophone, permettant la projection synchronisée de l’image et du son.

Une série de phonoscènes tournées en 1905 (Alice Guy en produira plus d’une centaine). Grande lubie technique de Léon Gaumont, elles consistaient à d’abord enregistrer une chanson, puis à la diffuser tout en filmant sur le plateau (où l’interprète s’exécute donc en playback – ce qu’on devine d’ailleurs par le fait que le salut final, à l’image, n’est pas sonorisé), et enfin à projeter et jouer en salles les deux en même temps.

Ces films en soi présentent peu d’intérêt cinématographique : ce sont des enregistrements de chansons du moment (il y eut aussi quelques airs d’opéra), filmées sur scène de théâtre vide devant un décor peint ou un rideau, et où le seul élément visuel à contempler est l’interprète (ce qui, certes, pour certaines chansons comiques, permet d’allier des mimiques et gestuelles à la performance). Dur d’imaginer ce que tout cela donnait en salle (où il devait être difficile de précisément démarrer son et image en même temps) ; mais tel que synchronisé ici, le procédé fonctionne étonnamment bien (Five o’clock tea excepté). Vus depuis notre époque, ces films sont surtout l’occasion de découvrir les voix, les accents, et les intonations de 1905, qu’on a rarement eus à l’oreille – ainsi que d’avoir un aperçu des textes et modes de ces années.

C’est peu de dire que l’univers comique de ces chanteurs, qui tiennent à faire d’eux-mêmes un gag humain (chez Dranem, notamment : physique ingrat, poses grotesques) en se croyant visiblement très malins, n’est pas très ragoûtant. Certaines paroles de chansons, quand on les comprend tout du moins, se démarquent par un humour plus ingénieux (L’Anatomie du conscrit), par leur grivoiserie sage (les chansons de Mayol), ou plus simplement par leur racisme (À la cabane bambou, Le Vrai jiu-Jitsu). Questions indiscrètes a pour particularité d’être une phonoscène colorée, et de bénéficier (peut-être à cause de cela ?) du seul cadre rapproché de la série. On peut, enfin, se surprendre que Félix Mayol ait accueilli avec enthousiasme ces captations filmées (il en fera treize en tout avec Alice Guy) qui mettent tant en valeur la gestuelle efféminée qui lui valait d’innombrables réactions hostiles et médisances à l’époque…

On notera une dernière curiosité : dans Lilas-Blanc, l’entrée en scène semble capturer une fin de phrase du chanteur avant que sa chanson ne débute, ce qui ne cadre pas vraiment avec l’idée d’un tournage en playback. Cela dit, l’interprète ne semble pas vraiment prononcer ces mots à l’image, et il est plus probable que cela tienne à une mauvaise coupe de l’enregistrement sonore initial.

Saharet, le Boléro

1905 (#p216)

Enregistrement d’un boléro par la danseuse australienne Saharet et une troupe de danseurs en costumes hispanisants.

Le Coq dressé de Cook et Rilly

1905 (#nc)

Un coq, sur un piédestal orné du “G” à la marguerite de la compagnie Gaumont, prend la pose et chante à plusieurs reprises.

Improprement datée de 1910 sur le blu-ray Kino, cette phonoscène est involontairement drôle, en ce qu’on se demande bien ce que sa réalisatrice en espérait : un coq posé au milieu du cadre, dont on attend vainement qu’il fasse du bruit. Entre de longues plages de vide dubitatif, quelques cocoricos viennent percer un silence épais, et l’animal semble autant se demander que nous ce qu’il fait là… Paradoxalement, l’enregistrement en direct de ce “rien” (quelques bruits d’ailes, de vrais silences) est plus fascinant que celui des chansons ; et l’attente gênée (on sent tout un plateau silencieux derrière la caméra) a un côté documentaire plus fort que bien des vues.

Peut-être faut-il voir dans ce ridicule une pique à l’ironie recherchée, en ce qu’il est impossible de ne pas comprendre ce coq posé au-dessus du logo Gaumont comme une référence au grand concurrent d’alors (Pathé), dont cet animal était l’emblème.

Sources et annexes

Notes

Parmi les réponses apportées à cette thèse, on peut citer les quelques réserves avancées par Quentin Gille dans un compte-rendu de l’ouvrage publié dans la revue 1895 (n°172-176, 2013, article lisible ici) ; et surtout la contre-argumentation détaillée du blog Plateau Hassard de Pierre Wackherr (qui s’invita d’ailleurs dans les débats sur la datation à privilégier sur la page Wikipédia de la cinéaste).

À noter que le travail de Maurice Gianati, qui entend établir une filmographie “réelle” de la cinéaste sur des critères stricts et des sources primaires, a un autre effet : celui d’une querelle sur le nombre de films directement attribuables à Alice Guy. Gianati aboutit à une filmographie restrictive, se basant uniquement sur les dires et écrits de la cinéaste, d’environ 70 films (hors phonoscènes). Ce qui est bien peu, comparé aux 304 films décomptés par Lacassin en annexe de son autobiographie (1976), puis aux 547 films que dénombre Victor Bachy (1993), et enfin aux 580 films que liste Alison McMahan (2022) – tous attribués à Alice Guy selon des critères plus ambigus, en empilant les nouveaux films sur ceux des listes précédentes, dans une logique inflationniste que Gianati, que l’on soit d’accord ou non avec sa thèse, a raison d’interroger.

2 • La question des premières fois, dans le cinéma primitif, est globalement l’une des plus ineptes et inintéressantes qui soient, tant tout est affaire de définitions… Si l’on tient vraiment à élire une “première fiction”, au-delà du film des frères Lumière donc, on peut aussi remonter à Edison (L’Exécution de Marie, reine des Écossais, reconstitution historique avec costumes et trucage), ou même à Émile Reynaud (si on considère l’animation comme un pionnier cinématographique acceptable). Là où Alice Guy semble réellement avoir été pionnière, c’est plutôt dans la fiction filmée féérique (non réaliste, avec décors et accessoires foisonnants), telle qu’on en retrouvera aussi chez Méliès plus tard dans l’année.

3 • Il s’agit de Be natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché (Pamela B. Green, 2018). On citera notamment à ce sujet l’article de Variety (Jay Weissberg, 2018), assez remonté contre le documentaire et ses procédés. Plus généralement, les différents documentaires télévisés sur Alice Guy semblent avoir servi de base à nombre d’articles de presse – notamment à ceux, tardifs mais très exposés, de Laure Murat (La pellicule invisible d’Alice Guy, Libération, 2019) et d’Emmanuelle Lequeux (Alice Guy : près de 1000 films et cent ans d’oubli, Le Monde, 2019), s’indignant toutes deux de l’invisibilisation de la cinéaste, en commettant certaines omissions ayant fâché le milieu de la recherche. En témoigne un article de réaction courroucé dans la revue 1895, entendant rétablir l’historicité des recherches sur Alice Guy (Les historiens français contre Alice Guy ?, n°88, 2019). Un article du site Non-fiction (Autour d’Alice Guy : sexe, mensonges et omissions ?, Frédéric Cavé, 2019 – article illustré d’une photo de Marie Pickford…) fait une synthèse plus digeste de toutes ces controverses, bien qu’y prenant parti. Il est à noter, enfin, que la plupart des documentaires télévisés sur Alice Guy (dont les affirmations sont donc à prendre avec des pincettes) sont à l’heure où j’écris disponibles en diffusion sur le net (peut-être illégalement ?) : Be Natural donc (Pamela B. Green, 2018), Elle s’appelle Alice Guy (Emmanuelle Gaume, 2017), ou encore Le Jardin oublié, La Vie et l’œuvre d’Alice Guy-Blaché (Marquise Lepage, 1995) qui fut l’un des déclencheurs du regain d’intérêt médiatique contemporain pour la cinéaste.

4 • Il est cependant à noter que ce document (Notice rétrospective sur Les Établissements Gaumont 1895-1929, une réédition augmentée d’une première version de 1924) laisse dans l’ombre la totalité des réalisateurs Gaumont, à l’exception de quatre petites lignes sur Feuillade : ce texte est donc autant sinon plus révélateur d’un mépris de Gaumont pour ses cinéastes, que d’une invisibilisation sexiste visant Alice Guy. Louis Gaumont, fils de Léon, se montrera plus actif dans la réhabilitation de la cinéaste, lui consacrant par exemple un discours d’hommage le 8 décembre 1954 à l’Association Française des Ingénieurs et Techniciens du Cinéma, et un autre le 15 mars 1957 au siège de la Cinémathèque française.

5 • Interview présente à la troisième minute d’une émission France Culture de 1975 (Qui est Alice Guy ?), animée par Claire Clouzot et Nicole Lise Bernheim, qui y interrogent plusieurs historiens de la période. Une émission passionnante à écouter, par ailleurs, pour prendre la mesure des tensions palpables qui opposaient déjà les féministes et historiens du cinéma sur le sujet.

7 • Ce constat, qui me semble très juste, est fait par José-Louis Bocquet, dans l’émission Alice Guy, une réalisatrice laissée hors champ (France Culture, 17 novembre 2021).

8 • Une idée défendue par Alison McMahan dans son livre-référence (Alice Guy Blaché : Lost Visionary of the Cinema, 2002). Elle aboutit notamment à ce constat (« the emphasis on one character’s psychological perspective ») en comparant les films d’Alice Guy aux plagiats qu’en faisait Pathé – sans que Zecca, même en recopiant les films au plan près, réussisse à y retrouver cette continuité du personnage principal (« the Pathe changes are motivated to punch-up the drama of particular scenes in their copy of a film that was already successful for Gaumont ; in the process the unity of character and narrative is weakened »). Elle cite notamment Tom Gunning qui, n’ayant en 1996 que certains films Pathé à disposition, en déduisait à tort un retard narratif de l’industrie française toute entière (« Tom Gunning pointed out that the Pathe film [La Mauvaise Mere, un remake du Fils du garde-chasse d’Alice Guy] did not privilege any one character. For Gunning, the film appeared to be about the boy whom the stepmother abused but at the end, the focus shifted to the father when he tried to beat his wife in retaliation. Gunning saw this as evidence of the retarded state of filmic narrative in France, compared to the unity of Griffith’s Biograph films just two years later »).

9 • Alison McMahan, repartant des inventaires de François Lacassin et de Victor Bachy, a fait un formidable travail de compilation et d’actualisation pour répertorier tous les films connus d’Alice Guy, et les réassocier à la numérotation du catalogue Gaumont. La liste est disponible sur son site aliceguyblache.com : vous y retrouverez la liste complète des films de la période Gaumont, ainsi que celle spécifiquement dédiée aux phonoscènes.

10 • Je réfère ici aux dix films programmés à la première séance Lumière publique du 28 décembre 1895 (et en de nombreuses occasions ensuite). Il semble en effet que L’Arroseur arrosé ne fut pas montré (ni n’était même encore tourné) à la première projection privée du 22 mars 1895 à laquelle Alice Guy avait assisté avec Léon Gaumont. Il est cependant improbable que l’un comme l’autre, si intéressés par les procédés cinématographiques, n’aient pas découvert ce film au cinéma ensuite.

11 • Il est un peu dur de trancher : le costume que porte Alice Guy à l’image (c’est elle qui joue le mari) pourrait aussi bien être celui d’un sans-culotte, aussi hors-propos que cela puisse paraître, ou celui d’un Pierrot comme le suggère McMahan ; dans un courrier à Louis Gaumont (que le documentaire Be Natural date de 1954) où elle commente la photo de plateau du film, la cinéaste parle d’un « habit de paysan » qu’elle aurait révêtu « par amusement »… Les trois films lesbiens d’Alice Guy font en fait étalage d’habits bizarrement caractérisés : un vêtement aristocrate du XVIIIè siècle pour Au bal de flore, une collerette XVIè siècle pour Les Fredaines de Pierrette… Tous ces vêtements et accessoires “du passé” (un relativement proche passé en ce tout début du XXè siècle) ressemblent au stock standard qu’on devait alors trouver dans les théâtres (un peu comme tout théâtre américain, à l’époque, devait avoir en stock un costume de cow-boy). Cet attirail, en ce sens, évoque presque plus “le théâtre”, comme on convoquerait son imagerie et son abstraction, que les époques historiques précises auxquelles il renvoie.

II / L’âge d’or chez Gaumont (1906-1907)

III / Les années Solax (1910-1919)

IV / Historiographie et stylistique