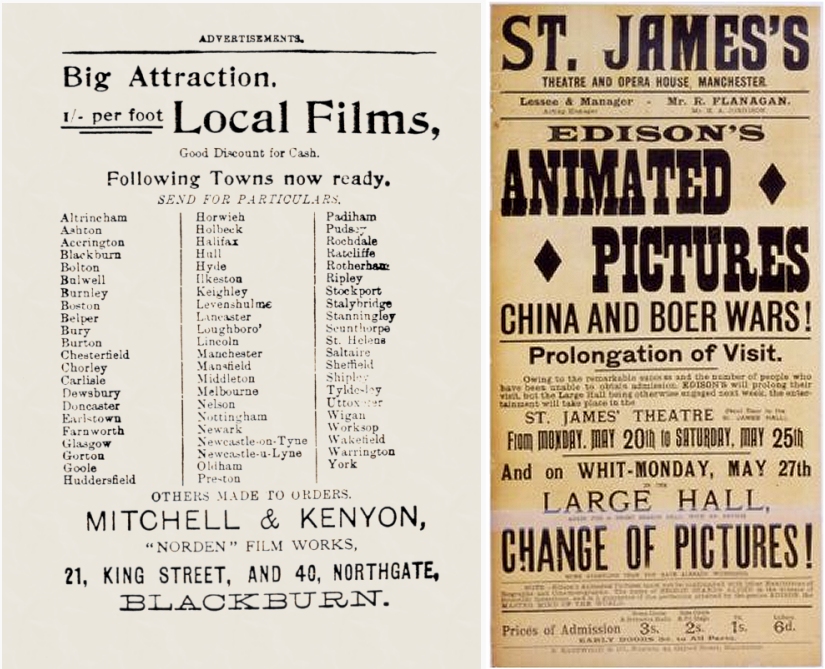

Jusqu’au milieu des années 90, Sagar Mitchell et James Kenyon n’étaient qu’un épiphénomène de l’histoire du cinéma : on les connaissait alors seulement pour quelques films considérés comme exemplaires des débuts du cinéma de propagande (des reconstitutions fictionnelles de la seconde guerre des Boers, que le Royaume-Uni menait alors en Afrique du Sud), et c’est à peu près tout.

En 1994, bien rangés au fond de la cave de la boutique de feu Sagar Mitchell (on préparait alors la démolition du bâtiment), furent retrouvés trois larges fûts métalliques. À l’intérieur se trouvaient les négatifs de multiples films qui pour la majorité n’étaient ni des fictions, ni des actualités filmées, mais des vues documentaires d’un genre bien particulier : plus de 850 petites bobines nitrates qui, une fois restaurées, constituèrent la plus grande collection au monde de films documentaires primitifs, comptant au total plus de 28 heures d’images…

Et la Norden créa son public

Reprenons l’histoire du début. Sagar Mitchell, à l’origine, tient une boutique d’appareils photo, qu’il a fondée avec son père. James Kenyon, quant à lui, travaille dans la vente de mobilier (il a déjà, à l’époque, commencé à nouer des relations commerciales avec les forains de la région, à qui il fournit des machines à sous). Tous deux sont installés à Blackburn – une ville industrielle du Lancashire, au nord-ouest de l’Angleterre (ce qui, on va le voir, aura son importance).

et James Kenyon (à droite, apparaissant dans l’un de ses films).

Les deux hommes s’associent en 1897, fondant la société “Mitchell & Kenyon”, aussi appelée la “Norden” – dans un contexte où le cinéma n’est déjà plus tout à fait une nouveauté, et où le marché déborde de petites compagnies cinématographiques (sans parler des importations de films français) : il va leur falloir, pour exister, trouver un moyen de se démarquer.

Ils réalisent leur premier film sur le marché de Blackburn, ce qui peut sembler banal mais qui annonce en fait déjà ce qui fera leur particularité : la production d’un cinéma local, comme en témoigne d’ailleurs leur slogan (« Local films for local people »). Ces petits films, parfois consacrés aux commerces de la ville, sont également destinés aux forains : ceux-ci passent commande aux cinéastes d’un film présentant la foire, deux ou trois jours avant qu’elle n’arrive en ville, afin d’en faire la publicité à la presse locale. Il ne manque alors plus qu’un ingrédient décisif, qui advient semble-t-il en 1899 lorsque l’un de ces forains, George Green, leur commande une vue de sortie d’usine, dans l’idée de la projeter à la foire de Pâques – et donc de la montrer aux ouvriers eux-mêmes. Sans le savoir, il vient de fournir aux deux cinéastes ce qui sera leur mode opératoire.

« See yourself as others see you » : le nouveau slogan de la Norden résume le programme, qui consiste à projeter au public sa propre image. Le principe est simple : Mitchell et Kenyon, devenus cinéastes itinérants, arrivent dans une ville (de leur propre chef, ou répondant à une commande de la municipalité), et y filment divers évènements comme par exemple les parades, ou bien la vie quotidienne, ou les sorties d’usine. Posée à côté de la caméra que découvrent les badauds surpris, une pancarte annonce l’heure et le lieu de la séance du soir1, et la promesse de s’y voir soi-même à l’écran – il n’y a parfois pas plus de quatre heures entre le tournage du film et sa projection.

Le succès est phénoménal, les quelques témoignages d’époque décrivant le plaisir du public à se découvrir en action, se pointant du doigt sur l’écran en criant, ravi de l’effet d’étrangeté produit. Cecil Hepworth, l’un des grands pionniers du cinéma britannique, vantait lui-même la foudroyante efficacité commerciale du procédé : « Une vue montrant les ouvriers quitter l’usine aura une popularité bien plus forte dans la ville où elle a été tournée que le plus excitant des films jamais produits. Les travailleurs viennent par centaines, avec leurs amis et relations, et le film est plus que remboursé dès son premier soir »2.

Plusieurs types de séances vont se construire autour de ces petits films. Au-delà des courtes séances de foire (une quinzaine de minutes), ils vont également s’insérer dans des séances plus conséquentes de deux heures, ou même comme petit segment d’un spectacle plus large (cirque, music-hall, voire combat de boxe). Mais il semble que le topical, ce petit film local où le public va pouvoir se découvrir lui-même, y reste le clou du spectacle et la grande attraction du soir.

A priori, il n’y a rien de plus à voir dans tout cela qu’un exemple de l’ingéniosité des pratiques commerciales du cinéma premier. Tout porte d’ailleurs à croire que Mitchell et Kenyon n’avaient d’autre ambition qu’économique, tournant dans une logique de films jetables servant d’outils à une pure opération financière – aucun de leurs films ne sera ainsi déposé aux archives (malgré leur évidente valeur sociologique), et à leur redécouverte, les familles des cinéastes en avaient oublié l’existence, preuve qu’ils ne constituaient pas un motif de fierté que les deux hommes auraient valorisé auprès de leur proches et descendants3. La seule étrangeté à ce tableau général de désintéressement mercantile tient au fait que ces films aient été soigneusement conservés à la cave par l’un de leurs auteurs…

Mais l’intention artistique des réalisateurs, ici, n’a en fait que peu d’importance : qu’ils l’aient voulu ou non, cette manière de tourner et de diffuser a eu un impact important sur les films eux-mêmes – sur leurs sujets, leur fonctionnement, leur rythme, leur cadrage, sur leur rapport aux personnes filmées, et surtout sur le rapport de celles-ci à la caméra… Au-delà de savoir s’ils sont réussis ou ratés, les films de Mitchell et Kenyon ont d’indéniables particularités.

Fouloscopie

En quoi consistent les vues de la Norden ? D’abord en des scènes de rue (foires, sorties du dimanche…), qui sont en fait rarement anodines : ce sont le plus souvent des parades, des marches, des processions religieuses, des retours de héros de guerre – tout ce qui peut constituer un évènement en soi. La forme du défilé prédomine plus généralement à travers ces films, même quand elle semble n’avoir été mise en place que pour la caméra (jusque chez les enfants, qu’on fait soigneusement mettre en rang).

Mais ces défilés sont souvent moins filmés d’une façon à mettre en valeur la procession (sa forme, son déroulé) qu’à organiser la capture d’un maximum de visages, à passer en revue toutes les personnes présentes. Cet intérêt pour les parades, en effet, ne s’explique pas seulement par l’idée de re-montrer à la foule un évènement local qu’elle a vécu (ou au contraire qu’elle a raté, et aurait bien aimé vivre), mais aussi par l’envie de favoriser toute situation qui réunit le plus grand nombre de personnes possibles (dans l’idée de maximiser le nombre de figurants à l’image, et par-là même le nombre spectateurs potentiels qui voudront venir se voir à la séance du soir).

À ce titre, rien ne sera plus efficace, pour optimiser le nombre de visages imprimés sur pellicule, que les sorties d’usines. C’est le deuxième aspect, massif, des vues de la Norden, dont l’assise géographique a bien aidé : leur Lancashire natal, en 1900, était une région dense et hautement industrialisée employant plus de 700 000 travailleurs, majoritairement dans des usines de filature et de tissage du coton (et dans une moindre mesure de confection des vêtements).

La sortie d’usine remplit alors tous les critères recherchés par les cinéastes. Contrairement aux ouvertures d’usine, où les travailleurs arrivent au compte-goutte, ils en sortent tous au même moment et en même temps ; pressés de partir, ils se déplacent plus rapidement (il y aura donc davantage de personnes visibles dans une même minute de film) ; ils sont également obligés de passer par un petit espace (celui des portes ouvertes) que l’objectif d’une caméra fixe peut englober dans son entier ; et enfin, en sortant, ils se dirigent droit vers la caméra, lui laissant l’occasion de capturer leurs visages bien de face.

On pense évidemment à la Sortie des usines Lumière, mais il faut comprendre que le but y est diamétralement opposé. Si Lumière, dans une optique performative, essaie lui aussi de faire sortir tous ses employés en 50 secondes, c’est seulement pour donner un caractère d’unité à son film (qui, du fait des limitations pellicule, ne peut alors pas durer plus longtemps que cela). Quant à ses autres partis-pris (faire porter aux ouvriers leurs habits du dimanche, par exemple), ils visent à donner une belle image de son entreprise : le souci du maintien et du beau sujet, de l’unité, de la composition, de l’axe frontal parfaitement perpendiculaire au mur, trahissent son expérience de photographe.

Rien de semblable dans les films de Mitchell et Kenyon, d’abord intéressés à compiler le plus grand nombre de visages – et n’ayant aucun problème à “saccager” la forme du film pour y parvenir. S’il y a une logique performative, chez eux, elle tient alors plutôt du Guinness Book des records, comme en témoigne l’un de leurs films au titre explicite : 20,000 Employees entering Lord Armstrong’s Elswick Works (1900 – l’exemple le plus outré de ces vues est donc une ouverture d’usine, paradoxalement). Les employés s’y massent en une foule compacte et peu esthétique, malgré les vaines tentatives du complice Ralph Pringle (l’un des forains associés à la Norden), au fond de l’écran, pour canaliser la masse dans un sens permettant un mouvement plus fluide.

Le stigmate le plus évident de ce besoin d’accumuler les visages, néanmoins, réside ailleurs : dans la multiplicité des plans. Quelle bizarrerie, en effet, de voir des films de 1900 non pas composés d’une vue unique, mais cumulant la plupart du temps différents plans (et plusieurs angles de caméra) en leur sein.

Il n’y a pourtant là aucune pensée de montage : on le sait, puisque les négatifs nous indiquent que celui-ci ne s’est pas fait a posteriori, mais au tournage même, par un simple tourné-monté (un cut correspondant alors seulement à l’arrêt momentané de la caméra). On a donc plutôt l’impression, devant les films (par exemple dans Parkgate Iron and Steel Co., Rotherham, 1901), d’être face à une “famille de plans” se partageant un même évènement, sans succession particulièrement régulée : on peut avoir un plan large de quinze secondes, puis un gros plan rieur de cinq secondes, auquel succède un plan moyen qui en fait dix, pour ensuite revenir à un cadre très large de foule qui en dure trente… Une véritable “nuée d’images”, désorganisée, qui change allègrement de valeur de plan en cours de route (alors que cela, en fiction, choquait fortement le spectateur de l’époque), et qui semble n’en avoir absolument rien à faire.

Preuve qu’il n’y a pas à voir ici la recherche d’une nouvelle forme, mais simplement la conséquence aveugle d’une logique d’inventaire, certains de leurs films obtiennent le même résultat par d’autres moyens. Par exemple quand les humains sont absents : Torpedo Flotilla Visit to Manchester (1901) est ainsi un simple défilé de bateaux, enchaînés les uns après les autres dans un même plan fixe aux coupes invisibles. On peut aussi citer, concernant cette logique compilatoire, Cunard Vessel at Liverpool (1901), allant montrer un à un les “corps de métiers” du navire, passagers compris, chacun posant soit dans son travail (par exemple les marins nettoyant le pont, en se plaçant face à la caméra qu’ils regardent), soit là encore selon une logique de parade et de défilé.

Enfin, le dernier stigmate de cette pensée accumulatrice, c’est la cadence de filmage, qui donne aux films de Mitchell et Kenyon cet aspect saccadé : entre 10 et 12 images par seconde (quand les films avoisinaient alors plutôt une fréquence de 18 images/seconde), histoire d’optimiser le temps de pellicule, pour pouvoir là encore y caser davantage de monde.

Tous ces éléments réunis (cadence réduite, pseudo-montage aveugle, importance de la lisibilité des visages au sein du groupe, obsession du défilé et de l’inventaire …) font de Mitchell et Kenyon les tous premiers cinéastes de la foule – comme on a pu le dire plus tard d’Eisenstein. De la même manière que le réalisateur russe aura à repenser sa mise en scène de A à Z (comment raconter un film sans personnage ni identification, comment faire pour raconter une histoire à partir d’une foule), les deux cinéastes anglais ont abouti à des formes spécifiques qui expliquent pourquoi leurs films ne ressemblent en rien aux vues documentaires qui se tournaient alors en Europe.

Ces morts qui nous regardent

Quelle allure, quelle identité leurs films tirent-ils de ces particularités ? L’une qui vient immédiatement en tête est celle du cinéma amateur – on pense souvent, devant ces films, aux archives familiales en super 8 associées aux décennies qui suivront, et que notre œil a déjà pu croiser : pas de plan tenu mais des essais multiples, pas de tri dans les rushes, la cadence volatile qui donne le sentiment de moins capturer un mouvement que de cristalliser des moments, ou encore les angles de prise de vue gênés par un obstacle au premier plan (Lord Roberts’ Visit to Manchester, 1901).

Mais si la forme du film familial nous revient tant en tête, c’est peut-être aussi pour son côté sépulcral : des visages du passé, tous morts désormais, qui nous regardent droit dans les yeux.

À quel point cette impression tient-elle de l’anachronisme – de ce trouble du “ça a été”, du vertige de la capsule temporelle ayant traversé plus d’un siècle pour venir jusqu’à nous ? Il est difficile de le dire, mais force est de constater que certaines particularités des films entretiennent activement ce sentiment. À commencer par le fait que contrairement aux ouvriers de Louis Lumière, qui dès le deuxième essai des sorties d’usine ont manifestement reçu l’ordre de ne PAS regarder la caméra, les ouvriers des films de Mitchell et Kenyon nous font face : inscrire leur visage, le plus clairement et lisiblement possible, est fondamental à la réussite commerciale des films (menant à cette boucle vertigineuse d’un individu, dans la salle, se regardant lui-même entrain de se regarder).

Il y a donc une confrontation directe du spectateur avec ces visages qui le scrutent, le tout s’accompagnant de petites chorégraphies, évidemment involontaires, ressassées de film en film : l’attroupement graduel, les femmes qui se voilent en croisant l’objectif, ou ces enfants moins timides, et de plus en plus curieux, qui prennent progressivement le rôle principal par rapport au sujet initial quel qu’il soit.

Les films de Mitchell et Kenyon sont ainsi d’abord ce concerto de réactions diverses et progressives, vis-à-vis d’une caméra qu’il n’est pas interdit de regarder dans les yeux, et d’opérateurs qui laissent volontiers ces figurants décider de la direction que va prendre le film. C’est tout un arbre d’hésitations du bon comportement à avoir qui s’y met alors en place, et qui ne tient pas seulement du patchwork de réactions variées, mais aussi d’une certaine forme de progression narrative (des individus plus curieux se détachent d’abord de la foule anonyme, puis ils créent un attroupement, et finissent par exemple par boucher la vue). En rejetant tant le plan préparé (« ne regardez pas la caméra ») que le plan à opérateur “invisible” ou discret (comme le sont habituellement les vues de défilés), Mitchell et Kenyon créent un espace libre qu’on pourrait qualifier de “laisser-tourner” (le plan donnant souvent l’impression d’une absence de réaction ou de réponse de l’opérateur, que pourtant les regards à l’image interrogent). Un espace des possibles ouvert, donc, où c’est à la foule d’inventer sa propre réaction, son propre rythme, de raconter les choses elle-même.

Cette narration par la foule repose souvent sur des tensions (entre la pose à tenir et le chaos des mouvements, entre le sérieux qu’on tente de garder et les éclats de rire). L’attitude stricte que les passants pensent devoir adopter (poser pour la caméra, bien présenter, notamment dans le cas des différents défilés) explose ainsi souvent et brusquement en cours de film en un grand salut hilare plus instinctif, collectif et euphorique, directement destiné à la caméra4. Une bascule qu’on pourrait plus généralement lire, dans le cas des prolétaires, comme un conflit entre la belle image sociale qu’ils pensent devoir tenir (celle induite par la société haute qu’ils identifient à la caméra), et cette idée libératrice de faire un film “de nous et pour nous”.

Une autre narration récurrente retrouvée dans les films, c’est le vol du sujet. Dans Lieutenant Clive Wilson and the Tranby Croft Party (1902), où la foule populaire est venue accueillir son patron rentré de guerre, il y a quelque chose de comique, et de presque involontairement subversif, à voir la foule tournée vers la caméra, plutôt que vers l’homme passant en calèche derrière eux, et qu’ils sont censés être venus voir… Il y aura presque toujours une bataille, au sein du plan, entre l’évènement qu’on est venus filmer, et la caméra elle-même. C’est par exemple très visible dans Living Wigan (1902), où chaque élément du cadre (le tram avant départ, le tuyau d’arrosage, puis le tram démarré) se battent chacun à leur tour avec la caméra – le public à l’image tournant la tête dans un sens puis dans l’autre, comme une extension du spectateur dans la salle.

(Living Wigan, 1902)

Cette “narration” est d’autant plus étrange que l’évènement au sein du cadre (dans ce film un tuyau d’arrosage, dans un autre une bagarre simulée…) est souvent placé là intentionnellement par les cinéastes afin de dramatiser le plan – en ne créant, au final, qu’une série d’accidents soulignant la transparence et l’artificialité de ces procédés.

Il y a d’évidence une direction d’acteurs directe ou indirecte dans beaucoup des films de la Norden, visant le plus souvent à moduler ou organiser le chaos des foules. Cela se traduit de manière plus criante encore par les poses à prendre : on voit bien, par les accidents du tourné-monté, certaines personnes attendre sagement avant d’avancer, et ne le faire qu’une fois qu’on leur en a donné le top départ (voir par exemple les hommes à chapeaux, à la troisième minute d’Accrington v Church Cricket Match, 1902). On le ressent même de manière plus explicite quand les cinéastes demandent aux personnages de poser tout court. C’est le cas pour les personnalités importantes (le héros de guerre qu’on fait avancer vers la caméra comme dans un défilé de mode, dans Lieutenant Clive Wilson and the Tranby Croft Party, 1902), mais cette fixité concerne aussi parfois les anonymes, moins familiarisés à la caméra, projetant sur les corps et les visage un mélange étrange de gêne et de méfiance.

(Lieutenant Clive Wilson and the Tranby Croft Party, 1902)

La direction d’acteur se fera cependant plus souvent par un complice présent au sein même du plan (et qui n’est pas caché du tout : on retrouve beaucoup de ces complices en habits de “Monsieur Loyal”), gérant alors la foule de manière plus suggestive : en influent les mouvements, en dirigeant le regard des passants, ou en déclenchant des réactions de salut ou d’encouragement.

La dernière “narration”, et la plus fascinante, est celle consistant en l’accumulation progressive des personnages à l’image : d’un plan à l’autre, la foule des badauds capturée à la volée, qui se résume tout d’abord à quelques curieux, se mire en une foule plus compacte, jusqu’à finir en masses humaines impressionnantes et immobiles (voir par exemple Blackpool Victoria Pier, où la constitution progressive d’une foule impassible tournée vers nous, de plus en plus nombreuse à chacun des plans, donnerait presque l’impression d’une invasion silencieuse, de la constitution muette de quelconque armée). Cette logique cumulative, cette progression vers la disproportion, n’est pas toujours strictement linéaire ; mais les films s’y dirigent fatalement, le public filmé étant, petit à petit, de plus en plus au courant de la présence d’une caméra sur place, menant à des plans finaux qui donnent le vertige – comme celui de Preston Egg Rolling (1901), où c’est la colline entière qui semble nous regarder droit dans les yeux.

Ce regard de face, et ces poses figées au sein d’environnements chaotiques (pose qui s’explique par la méfiance, par une manière de jauger l’opérateur, ou peut-être par le simple réflexe de poser devant un “photographe”) habillent alors régulièrement ces films d’une imagerie étrange, d’un certain malaise, qui n’est pas sans évoquer le cinéma fantastique – et qui décuple le sentiment fantomatique accompagnant ces images de visages depuis longtemps décédés.

L’ère du peuple

Le trouble de ce face à face entre la caméra et tous ces personnages ne tient pas qu’à une traversée des siècles : c’est aussi une traversée des classes. Pour la première fois, un appareil se penche sur le peuple, le capture pour ce qu’il est – et pour la première fois, le peuple se voit lui-même exister à l’image. Quelque chose d’une conscience de soi est entrain de se jouer, politiquement, en ces tous débuts de XXe siècle, et les masses d’ouvriers s’agglutinant par milliers dans le cadre se découvrent justement ainsi : comme des masses.

Avant d’aller plus loin, dissipons tout malentendu : c’est bien l’entièreté de la population, l’écosystème de toutes ses classes sociales, que Mitchell et Kenyon capturent à l’écran. D’où d’ailleurs l’intérêt sociologique frappant de ces films, qui font non seulement l’inventaire de toutes les couches de la société, mais qui montrent aussi la manière dont celles-ci coexistent. C’est-à-dire parfois indifféremment (c’est le cas dans Preston Egg Rolling, évènement local où tous semblent cohabiter en habits du dimanche, voire se mêler), mais aussi parfois selon des configurations plus saillantes (hordes de pauvres regardant passer quelques riches).

On note aussi des différences marquées quand les vues ne mélangent plus ces populations, sans qu’on sache toujours ce qui témoigne d’une réalité des comportements (différentes manière de se tenir, de réagir), ou de configurations que les cinéastes ont favorisées en fonction de ceux qu’ils filment. Le débordement, le trop-plein d’une foule imposante ou de son énergie qui dégorge, sont par exemple une récurrence des films prolétaires de la Norden.

À l’inverse, quand ce sont les classes moyennes ou hautes qui sont seules à l’image, Mitchell et Kenyon se mettent inconsciemment à davantage se concentrer sur les situations (c’est-à-dire, souvent, sur la progression du défilé en cours), plutôt que sur les à-côtés et les personnages eux-mêmes. Et pour cause : les jeux de tension liés à une possible glissage du film vers le chaos et le rire sont alors endormis, les passants de la haute société montrant un inintérêt relatif (qu’il soit feint ou réel) pour la caméra. Plus rien alors, dans cette foule (que ce soit dans ce public stoïque, ou dans ces parades aux uniformes semblables), ne distingue un visage sérieux d’un autre… Prenez Birmingham University Procession on Degree Day (1901) : il y faut deux universitaires hilares secouant le bras, vers la fin du film, pour enfin quelque peu casser l’indifférence ambiante.

Plus anachroniquement, les films de Mitchell et Kenyon sont l’occasion pour le spectateur contemporain de découvrir une époque et tous ses signes. Parce qu’il est non mis en scène, non ripoliné, seulement pris sur le vif, c’est tout un monde qui nous arrive soudain brut et intouché de par les siècles, avec ses attitudes, ses vêtements et coutumes, comme s’en émouvait un rédacteur du Guardian, listant ce qui le frappait à l’image : « Très peu d’entre eux, aussi pauvres soient-ils, ont la tête nue : les hommes portent des casquettes plates, des chapeau melon, des canotiers, des trilbys, des haut-de-forme, les femmes des châles ou des chapeaux à fleurs. Les gilets sont partout, tout comme les moustaches et les cache-nez, les pipes et les cigarettes. La fumée de tabac se répand près de la caméra, la fumée de charbon plus loin. Personne n’est gros. Beaucoup ont de mauvaises dents ; les gens ont une façon de sourire qui arrive à ne pas les révéler. Peut-être cette technique a-t-elle été oubliée ; une posture masculine particulière permise par le gilet (les pouces dans les poches) a également disparu »…

Comme le souligne Ian Jack dans le reste de son article, les films de Mitchell et Kenyon nous révèlent un univers disparu, un réel sur lequel le cinéma ne se penchera plus avant les années 30 (via l’école documentaire britannique), au moment où ce monde amorce son déclin et devient un sujet. Le retrouver ici dans la période de sa pleine gloire, dans l’enthousiasme de ses innovations et distractions nouvelles (trams électriques, sports professionnels, parades et spectacles de rues, vacances au bord de mer…), tout comme dans sa pauvreté de masse, donne proprement le vertige.

Si l’émotion qui point de la restitution d’une société entière ne concerne que nos regards anachroniques (et non les films eux-mêmes), quelque chose de plus intime lie néanmoins la production des films de la Norden aux ouvriers, et aux prolétaires, qui y ont si souvent le devant de la scène. Les foires, lieu de prédilection de la diffusion de ces films, étaient clairement destinées à la classe ouvrière : c’était leur premier moyen de divertissement, elles étaient organisées en fonction de leurs coutumes, de leurs traditions locales, et surtout de leur Wakes week (congé non payé annuel, alors fréquent au nord du pays). En faisant d’eux les premiers spectateurs de ces projections où venir se voir, la Norden en faisait alors fatalement le premier sujet de ses films.

Mais au-delà de faire exister ce réel prolétaire à l’image, la forme même des vues documentaires de la Norden (et du cinéma naissant, par extension) tenait déjà d’une petite révolution populaire. C’est une théorie que développe Tom Gunning (et que je paraphrase ici) : l’idée que la vue cinématographique est par essence une rupture dans le monde des images, en ce qu’elle vient casser les représentations très hiérarchisées (celles des illustrations, des dessins de journaux, des tableaux, des mises en scène) qui prédominaient jusqu’alors. L’intrusion du détail, de l’accident, du débordement, du mélange, de l’absence d’ordre visuel au sein du plan (et plus particulièrement dans ceux de la Norden) rendaient soudain l’image profondément démocratique. La rue ne fait pas le tri – et le cadre non plus, lui qui chez Mitchell & Kenyon se voit gonflé du maximum de figures possible, et percé de toutes parts de personnes arrivant par la gauche, la droite, l’avant ou l’arrière. En tournant des films sur le peuple et pour le peuple, la Norden ne faisait au fond que redoubler au carré cette particularité déjà inscrite dans l’objectif de n’importe quelle caméra.

Est-il si étonnant, alors, que certaines de ces vues semblent nous “présenter” la foule, en faire presque un sujet en soi ? Comme dans ce plan initial de Preston Egg Rolling, où Charles Poole fait la révérence avec son chapeau, tel un Monsieur Loyal nous introduisant aux masses qui allaient régir l’histoire du nouveau siècle… Un réflexe à rapprocher de ces pancartes d’annonce ou de présentation que certains jeunes gens filmés tiennent face caméra (Sedgwick’s Bioscope Show Front, Whitsuntide Fair at Preston), comme si on les invitait à s’approprier le film. Si le spectateur contemporain est troublé qu’on le regarde dans les yeux, le public populaire d’alors ressentait peut-être lui aussi un certain trouble à se voir désigné et exister ainsi à l’image concrètement, pleinement, soudain conscient de son nombre – se regardant bien en face.

Le Boer, le sportif et le tramway

Ces vues documentaires, filmant le peuple pour lui-même, ne résument pas la totalité des productions de Mitchell et Kenyon, qui ont d’autres facettes. Je suppose qu’en toute logique, ces autres films dont je vais parler servaient à remplir le reste des séances (car le public de Liverpool ne devait pas avoir grand intérêt à regarder celui de Blackburn faire des signes à la caméra…) – mais je n’en ai pas trouvé la confirmation, donc la prudence s’impose.

La première production parallèle à ces vues, ce sont évidemment les fictions. Ce sont d’ailleurs trois fictions de 1899 (The Tramp’s Surprise, The Tramps and the Artist, et Kidnapping by Indians) qui valurent au duo une attention nationale, et qui encouragèrent Mitchell à abandonner sa boutique pour se consacrer uniquement au tournage des films. Le duo bâtira d’ailleurs en 1903 un studio extérieur spécialement dédié au tournage de ces fictions, qui étaient pour beaucoup des comédies slapstick, ou des films de bagarres.

Le “genre” le plus notable de ces fictions reste cependant les reconstitutions de la guerre des Boers (puisqu’il était impossible de la filmer directement), qui furent longtemps, comme on l’a dit, le seul apport que la cinéphilie connaissait de ce duo de cinéastes. Je n’ai pu en voir qu’un film (A Sneaky Boer, 1901) et n’ai pas grand-chose à en dire, si ce n’est noter que ces reconstitutions, qu’on aurait pu attendre édifiantes et sérieuses de par leur dimension de propagande, semblent d’abord avoir été abordées sous l’angle du spectacle, comme en témoignent les dispositions alors prises en salle : forains habillés en costumes de Boers, son (et fumée) de coups de feu pour accompagner la projection…

Ces fictions de la Norden, quelque soit leur genre, ne prirent jamais le pas sur la production de films locaux, qui restaient les plus populaires auprès du public. D’ailleurs, la guerre des Boers existe aussi chez Mitchell et Kenyon sous la forme de vues documentaires présentant les héros de guerre du coin, ou même les figures nationales (Baden-Powell, Roberts, Kitchener…). Difficile, pour le reste, de parler davantage de ces fictions : s’il nous en reste aujourd’hui un peu plus d’une soixantaine, les compilations de films mises à disposition du grand public n’en comprennent presqu’aucune5.

Le deuxième aspect de cette production parallèle, pour le coup particulièrement imposant (au point que la BFI y a consacré un DVD entier), c’est la captation d’évènements sportifs. Des films qui concernent bien entendu les matchs de football et de rugby, que les cinéastes commencèrent à filmer en 1900, mais aussi plus minoritairement les matchs de cricket, d’aviron, d’équitation, d’athlétisme, ou de cyclisme – le tout en se concentrant semble-t-il sur le sport professionnel (et non amateur).

La première chose qui frappe, en regardant ces films, c’est leur jusqu’au-boutisme dans l’usage du tourné-filmé (cette suite dérythmée et non construite d’une multiplicité de plans). Burnley v Manchester United (1902), par exemple, filme bien le match, mais en petits morceaux de parfois deux secondes à peine, collés les uns aux autres d’une manière ellipsée et dansée, qui évoquerait presque la forme du clip. Cela tient peut-être à une particularité du tournage : trouvant les matchs de football difficiles à filmer, les réalisateurs auraient semble-t-il employé deux ou trois cameramen pour filmer ces évènements, selon différents angles. D’autres films sportifs apparaissent plus calmes et moins éclatés, les plans s’y succédant tout autant mais cette fois vus d’un même axe, dans une logique de jump-cut plus linéaire (par exemple Sheffield United v Bury, 1902)

La deuxième particularité de ces films sportifs c’est qu’ils fonctionnent moins comme la restitution de l’évènement pour lui-même (on comprend peu, ou mal, le déroulé du match), que dans un mélange hybride semblable à celui des films de parades – c’est-à-dire une vue dont l’intérêt commercial est d’englober à la fois l’évènement et ses spectateurs. Ces films sont contemporains de la généralisation du samedi après-midi de congés, qui avait transformé le sport en divertissement populaire de masse : le public est donc présent aux matchs en surnombre, et les films sportifs de Mitchell et Kenyon accorderont autant de temps de pellicule aux spectateurs qu’au match lui-même, dans de larges plans visant à collecter un maximum de visages. On le voit par exemple très bien dans Dewsbury v Manningham (1902), qui se concentre à moitié sur une anecdote que le public voudra revoir (un joueur qui perd peu à peu son vêtement, et qui doit le remplacer), et à moitié sur le public occupé à faire le mariole pour la caméra – que ce soit directement (en regardant droit dans l’objectif) ou indirectement (en surjouant les supporters hystériques).

Le dernier type de film, enfin, est le film de tramway (les rides). Il s’agit certes d’un classique du cinéma premier, mais contrairement aux Hale’s Tour, ou à toutes ces vues primitives reposant sur l’effet du phantom ride (filmer la voie qui avance depuis l’avant d’un train), les films de Mitchell et Kenyon sont, encore une fois, plutôt centrés sur les personnes croisées, ou à défaut sur leurs lieux de vie. L’angle de caméra est ainsi toujours sur le côté, soit légèrement (pour capturer les passants sur le trottoir), soit totalement (pour capturer, de profil, les décors lointains de la ville).

Si la longueur de ces films les rend quelque peu rébarbatifs, on y trouve de belles choses. Tram Ride into Halifax (1902), l’un des seuls films de la Norden dénué de toute présence humaine, donne ainsi l’image marquante d’une société de cheminées et de fumées au charbon, décor ouvrier sale encaissé au sein des vallées. Lorsque les rides sont tournés en ville, un autre type d’intérêt va en découler, lié à la manière dont les passants perçoivent (ou pas) la caméra embarquée, et à comment l’un va s’adapter à l’autre.

Mitchell et Kenyon, dans une logique aveugle de rentabilité, conservent en effet toute la pellicule imprimée, y compris les artifices et erreurs : dans Electric Tram Rides from Forster Square (1902), nous verrons ainsi le tram s’arrêter en cours de film, le cameraman en descendre pour demander aux passantes immobiles d’aller plus loin et d’avancer vers lui, afin de pouvoir les filmer en marche, puis le plan factice et joué qui en résulte une fois l’engin reparti ! Dans Panoramic View of the Morecambe Sea Front (1901), une vue touristique de bord de mer somme toutes banale, l’intérêt tient cette fois à deux gamins qui ont repéré la caméra et qui, échappés de la foule, vont courir pour tenter de rattraper le travelling tout au long du film, la caméra les semant parfois, mais voyant les enfants toujours revenir en son cadre, même après plusieurs jumpcuts, comme s’il était impossible de s’en débarrasser…

Bref, ces films sont intéressants au sens où ils créent de nouveaux types d’interactions entre la caméra et la foule, qui ne se résument plus à cette simple tension entre pose et chaos. Mais quand l’opérateur reste inaperçu de la foule, parce qu’il y a trop de monde en ville ou parce que la caméra est placée trop haut (par exemple dans Ride on the Tramcar through Belfast, 1902), l’intérêt décroit. Problème que l’on retrouve d’ailleurs aussi dans certaines vues à caméra fixe, capturant des rues trop bondées (comme dans Jamaica Street, Glasgow, 1901) : la grande ville agitée offre alors paradoxalement moins de richesse à l’œil que les faubourgs, certes moins denses, mais où l’opérateur ne peut passer inaperçu. Ces rares films “sans témoins” soulignent surtout, par comparaison, combien les vues interactives de Mitchell et Kenyon sont singulières et précieuses.

Le succès des deux cinéastes, au final, sera relativement fugace. La popularité du “film local” se dissipe clairement au fur et à mesure de la décennie 1900, pour presque devenir rebutoir à l’orée de la première guerre mondiale (ou tout du moins au moment des tensions économiques qui la précèdent). Il n’est alors pas seulement question d’une forme primitive devenue caduque face à la grammaire naissante du cinéma classique, mais aussi d’un public populaire qui dans ce contexte difficile a soif d’évasion, et non de se regarder à l’écran.

Signe parlant du désintérêt croissant des spectateurs pour ces productions, Mitchell reprend sa boutique en 1907 – et à partir de cette date, le nombre de films tournés diminue, se restreignant strictement aux évènements locaux à partir de 1909. Le dernier coup de manivelle est donné en 1913, et le partenariat professionnel de Mitchell et Kenyon prend fin en 1922 (ce dernier, plus âgé que son collège, mourra trois ans plus tard). Mitchell, lui, décède en 1952, ne laissant que peu de souvenirs de son aventure cinématographique derrière lui – sinon trois fûts métalliques soigneusement conservés à la cave, et attendant leur heure.

Voir les films

Il existe aussi un documentaire BBC en trois parties (“The Lost World of Mitchell & Kenyon“), qui utilise surtout ces films pour se pencher sur la société édouardienne des années 1900 (conditions de vie, coutumes, organisation sociale…). Cela dit, le documentaire utilise beaucoup d’extraits pour illustrer son propos, dont certains tirés de films non proposés sur le DVD principal de la BFI : même si l’on en voit que des fragments, cela permet d’avoir rapidement un aperçu plus large de ce à quoi ressemblait leur cinéma.

Pour le reste, la BFI a donc mis à disposition sur youtube une grande partie des films qu’elle a édités en DVD, mais sans leur associer une chaîne dédiée, ou une playlist, permettant de les explorer tous ensemble : il vous faudra donc faire une recherche via le titre de chaque film. Si cet effort de mise en ligne est à saluer, la qualité de compression youtube reste ce qu’elle est, c’est-à-dire très médiocre, et comme toujours je ne peux que vous conseiller de voir ces films en DVD – surtout au vu de la contemplation du détail à laquelle ils invitent.

Une fois n’est pas coutume, vous offrir une sélection de films à voir n’est pas simple. Comme précisé plus haut, il n’y a aucune ambition artistiques dans les films de la Norden : la majeure partie de l’intérêt de ces vues tient au témoignage sociologique ou historique qu’elles constituent d’une part, et au vertige du “ça a été” qu’elles permettent de l’autre. Si vous n’êtes sensibles ni à l’un ni à l’autre, vous risquez fort de vous ennuyer…

Voici néanmoins une sélection totalement subjective de quelques films (déjà tous cités dans l’article) qui me semblent plus singuliers et remarquables que la moyenne :

• Morecambe Church Lads’ Brigade at Drill (1901)

• Alfred Butterworth and Sons, Glebe Mills, Hollinwood (1901)

• Living Wigan (1902)

• Audley Range School Blackburn (1904)

• Whitsuntide Fair at Preston (1906)

Il va sans dire que je vous conseille de voir d’abord ces films sans le commentaire audio associé (et sans la musique composée pour eux, plutôt médiocre), afin de les découvrir vierge.

Sources

Côté écrits, je vous renvoie d’abord à la page wikipedia anglaise étrangement complète sur Mitchell et Kenyon ; ensuite à l’article de Ian Jack pour le Guardian dont j’ai cité un passage (“The Lost World“) ; et enfin au texte de Tom Gunning, qui est disponible en intégralité sur le net (“Pictures of Crowd Splendour – The Mitchell Kenyon Factory Gate Films“).

Plus anecdotiquement, et au-delà du livret du DVD, citons ce court article de la National Fairground and Circus Archive sur les liens entre la Norden et les forains, et une page dédiée sur le site de ressources Blackburn with Darwen, qui fournit notamment les nécrologies d’époque des deux cinéastes, ainsi qu’un témoignage de journaliste sur l’une de leurs premières séances de 1897 (dans une simple optique de découverte du cinéma, donc, puisque nous sommes alors deux ans avant leurs premiers films invitant les spectateurs à se voir eux-mêmes à l’image).

Pour le reste, sans accès aux livres entièrement consacrés aux cinéastes, les diverses informations que j’ai obtenues n’ont pu être recoupées, quand c’était possible, que par ce que google books laisse entrevoir des divers livres généraux sur l’histoire du cinéma documentaire anglais. Notons tout de même que le livre de Vanessa Toulmin (“Electric Edwardians : The Story of the Mitchell & Kenyon Collection“) met gratuitement en ligne son précieux et très complet premier chapitre, “The Mitchell & Kenyon Film Company“, qui détaille tout ce qui a trait à la redécouverte récente des films, aux relations des cinéastes avec les forains, et à leur modèle économique.

Pour résumer, restez donc prudents avec les informations factuelles de cet article, plusieurs choses me restant encore floues ou inconnues (concernant par exemple le rôle exact des forains et complices apparaissant au sein des vues, ou encore l’utilisation du nom de marque “Norden” qui ne semble pas systématique…). Si vous avez des compléments d’information ou corrections à apporter, n’hésitez pas à les proposer en commentaires !

Notes

2 • La citation vient en fait d’une de ses réclames destinées aux forains (source). Il est à noter à ce titre que Mitchell et Kenyon ne sont pas les seuls à offrir ce service de films réalisés spécialement au niveau local : ce fut aussi en partie le cas de Cecil Hepworth donc, mais également d’Arthur Cheetham, ou plus tard la Sheffield Photo Company. La particularité de Mitchell et Kenyon est de s’être spécialisés dans la production de ce type de vues – et aussi, semble-t-il, d’avoir été un temps les seuls à proposer de tourner et projeter ces films le même jour.

3 • De la même manière, on peut s’étonner de voir que la production de films locaux, qui fut de loin leur spécialité, n’est même pas mentionnée dans leurs nécrologies respectives, qui se focalisent sur les personnes célèbres et évènements nationaux qu’ils ont filmés, ou sur les anecdotes et accidents de tournage (source).

4 • Il est évident que certains de ces grands saluts énergiques sont instigués par l’opérateur – cela se voit notamment quand ils sont l’affaire d’un plan isolé qui leur est entièrement consacré (comme dans St Joseph’s Scholars & St Matthew’s Pupils, Blackburn, 1905). D’autres saluts enthousiastes, cependant, advenant progressivement en cours de plan et contaminant peu à peu la foule, semblent bien plus spontanés (par exemple dans Living Wigan, 1902). La plupart se situent dans une zone grise entre ces deux extrêmes reconnaissables, les personnes présentes attendant sans doute simplement la permission implicite de l’opérateur pour se laisser aller à l’élan qui les démange. Qu’ils soient instinctifs ou suggérés par le cameraman, ces saluts relèvent en fait du même enjeu : une détente euphorique et une libération de l’énergie réprimée de la foule, après qu’elle se soit si sérieusement conformée à la pose à prendre.

5 • Au côté des fictions, citons un autre type de vue, dont je n’ai croisé qu’un seul exemple sur le DVD (et dont j’ignore complètement la part qu’il prend dans la production de la Norden) : la démonstration de tours de cirque ou de foire faits pour la caméra (Leeds Athletic and Cycling Club Carnival, 1902). Peu de choses à dire sur le sujet, ce genre de capture de performance (danse, acrobaties, numéros de cirque…) faisant partie des automatismes du cinéma premier, et le traitement qui lui est réservé ici n’ayant rien de particulier.

Excellent, merci. Je connaissais pas du tout.

(oui, j’ai rien à dire, mais c’est juste pour t’encourager à écrire :D)

Lol, merci Castorp !

Oui celui-là m’a fait suer sévère, les encouragement sont pas de trop :-)

L’image placée à la tête de l’article a l’air anodine, mais en la regardant plus attentivement elle est amusante et socialement signifiante : le type en melon plutôt méfiant à droite qui sort du champ après le regard-caméra (est-il simple d’esprit ou bien pressent-t-il que la civilisation de l’image va elle-même être diluée dans celle de la communication en à peine un siècle ?), les papas en casquette qui portent leurs enfants aux troisième rangs (une seule fille dans le groupe, mais qui a l’air super-contente, et de bien s’entendre avec son père). Le petit gamin qui fait des sauts invraisemblables derrière eux pour être à l’image (le pire c’est que cela marche). L’asperge rousse souriante qui traverse le deuxième rang, tirée d’une nouvelles de James Joyce.

Tout comme le travelling de Morecombe où les deux gamins manquent de choper un unijambiste.

Belle découverte merci

Haha oui, il y a de quoi faire une vraie radiographie ! Pour tout dire, ce plan (ou en tout cas le film dans son ensemble, je l’ai mis là en entier) a été l’occasion d’une belle prise de tête dans le cadre de cet article, car j’avais du mal à savoir quelles classes sociales y était présentes, et à quel point elles y étaient mélangées (les ouvriers et enfants d’ouvriers étant pour ce genre d’occasion en habits du dimanche, donc c’est plus dur de voir les différences, seuls les grands bourgeois ressortent – pour le reste, on ne peut s’en tenir qu’à une typologie un peu vague des couvre-têtes).

De manière générale, y a un fossé assez flagrant entre les enfants prolétaires qui vont toujours jouer joyeusement avec la caméra), et la bourgeoisie (peu d’enfants bourgeois à l’image) qui a un rapport plus méprisant ou méfiant – ce qui est intéressant, c’est l’espèce de spectre de nuances entre les deux, ou comment l’un contamine l’autre.

Gavé intéressant !

Ha la vache, tu t’es tout tapé en entier ?

Un très bon travail ! Passionnant…

Donc merci

Merci beaucoup !

Superbe article (puisque les encouragements ne sont pas de trop !). Une mine dans laquelle puiser pour voir ce qui se faisait outre-Manche vers 1900. De quoi illustrer aussi mes cours avec de nouveaux visages du passé ! (j’adore la ‘fouloscopie’ !)

Merci !

Outre-manche pour le reste je connais pas grand chose, seul les films les plus célèbre de Brighton (évidemment excitants pour leurs innovations si précoces, et sympathiques pour leur ton très “anglais”, mais qui finalement m’ont souvent pas totalement convaincants ni guère marqué, à part peut-être celui-ci et celui-ci). Il doit y en avoir des tonnes à découvrir…

Les deux que tu me fais voir sont très bien en effet. J’aime l’idée de la femme qui s’effraie de voir arriver le bambin. Le grand avalement pourrait être une idée pour un atelier ciné avec des enfants.

Oui voilà, la femme qui s’enfuit c’est typiquement le petit ton anglais ironique que tu attends pas du tout dans ce cadre (de plus mêlé à ce fétichisme un peu bizarre), et qui fait la différence !