II / L’âge d’or chez Gaumont (1906-1907)

III / Les années Solax (1910-1919)

IV / Historiographie et stylistique

Que diable s’est-il passé en 1906 pour que le cinéma d’Alice Guy fasse un tel bond de géant ? Les innovations qu’on y trouve, et l’aisance avec laquelle elles sont maniées, semblent soudain renvoyer les fictions Gaumont de 1905 au siècle précédent.

Si la grande œuvre de 1906 pour la cinéaste, à savoir les trente minutes de sa Vie du Christ, se présente comme l’apogée et la célébration du tableau primitif dans sa forme la plus pure (plans frontaux, totalisants, sans montage ni hors-champ, où la cinéaste fait resplendir sa science des compositions visuelles), tout le reste de sa production d’alors semble soudain chercher complètement ailleurs, voire à l’opposé : ébauches de montage articulatoire ou alterné, jeux de profondeur et conquête de l’espace, diversification des angles… À travers ces mutations, ce sont les prémices du découpage classique qui se dessinent, deux ans même avant que Griffith ait réalisé son premier court.

Ce fut pour moi la découverte la plus frappante de cette rétrospective : réaliser combien Alice Guy est en avance dans cette marche collective vers le cinéma classique, au milieu d’une industrie française qu’on a si souvent définie, a posteriori, par son retard et son conservatisme formel sur la question. Ce côté précurseur, chez Alice Guy, est d’autant plus visible qu’on est à la grande ère du plagiat (l’autobiographie de la cinéaste en fait souvent état – circulation du personnel entre les studios, figurants-espions) : il n’est pas rare qu’un même sujet de film se retrouve chez Gaumont et Pathé, ou chez Gaumont et Star Film, quand ce n’est pas chez les trois à la fois. Et il devient alors aisé d’effectuer des comparaisons sur l’avancée du langage cinématographique entre ces trois maisons…

C’est par exemple le cas pour Le Matelas épileptique (Alice Guy, 1906), sur un soûlard qui vient se loger dans un matelas qu’on reprise : sujet bien trop improbable pour qu’on y voie une simple coïncidence d’inspiration, et qui trouve pourtant la même année son équivalent chez Méliès (La Cardeuse de matelas) comme chez Pathé (Le Matelas de la mariée, réalisé par Charles-Lucien Lépine).

Il n’est pas tant question ici de savoir qui a copié qui1, ni de jouer la qualité d’un film contre un autre – ils sont en fait tous trois plutôt bons, chacun sur une note qui lui est propre (le burlesque riche et chaotique du film de Guy, la précision théâtrale et le curieux final du film de Méliès, le film d’horreur marital clôturant la version de Lépine). Par contre, dans la perspective d’une évolution du langage cinématographique, leur mise en parallèle est sans appel : le film d’Alice Guy est axé sur le personnage, ouvre l’espace à 360°, fait évoluer le plan dans toutes les directions, utilise le montage et se permet même un raccord regard… En face, le film de Pathé flotte dans une certaine indécision esthétique, quand celui de Méliès se montre plus franchement rigide et fièrement conservateur, avec son cadre très large, 2D et frontal, et sa facture théâtrale revendiquée (le film se termine certes sur un gros plan, ce futur sésame du découpage classique, mais celui-ci se présente comme une incise bizarre et détachée du film, une surprise finale se voulant saugrenue, marquée par l’adresse primitive au spectateur – l’exact opposé du gros plan maillon d’un montage articulatoire)2.

Quel évènement concret peut expliquer cette brusque avancée du langage chez Alice Guy, en 1906 ? Il y a un bouleversement tout trouvé, à cette époque, dans la production Gaumont : la construction, à l’été 1905, des studios Elgé aux Buttes-Chaumont – qui deviennent alors les plus grands studios de cinéma au monde3, et le resteront jusqu’en 1914.

Est-ce que cet endroit spécifiquement dédié au cinéma (9 plateaux de tournage), conçu pour doper la production en remplaçant le brinquebalant lieu de tournage à Belleville, a aidé Alice Guy à mieux réaliser ses projets ? Si on voit mal comment les tableaux de La Vie du Christ et leurs 25 décors construits auraient pu être réalisés sans cet édifice, la principale intéressée ne garde en tout cas pas de bons souvenirs des lieux : « On décida de prendre pour modèle la scène de l’Opéra avec ses dessous, ponts volants, trappes et costières, planchers de scène inclinés, toutes choses non seulement inutiles, mais nuisibles. Une énorme cage de verre attenante, glaciale en hiver, brûlante en été, complétait notre nouveau domaine. Pour remédier à l’absence trop fréquente de soleil, on avait construit deux lourdes herses supportant 24 lampes de 30 ampères qui nous procuraient de fortes insolations électriques. Que de soirées j’ai passées à demi aveugle, les yeux larmoyants, sans pouvoir lire. (…) Enfin, une énorme cheminée d’usine projetait son ombre sur les décors toute la matinée. » Par ailleurs, si le studio semble avoir dopé la riche collaboration d’Alice Guy et d’Henri Menessier (son peintre-décorateur, pour qui elle avait beaucoup d’estime et qui la suivra en Amérique), l’endroit semble aussi avoir décuplé ses difficultés avec son chef d’atelier (René Decaux), qui la harcelait elle et ses équipes.

Peut-être alors faut-il plutôt envisager ce studio comme un repoussoir ayant d’autant plus précipité la cinéaste et ses équipes dehors, quand bien même cela n’allait pas sans présenter d’autres difficultés4. Plus de la moitié des films de 1906-1907 (parmi ceux, en tout cas, auxquels l’édition vidéo nous donne accès) sont en effet tournés hors studio – et il ne fait nul doute que l’habitude de tourner en extérieurs a aidé, pour Alice Guy comme pour tous ses collègues d’alors, à libérer les possibilités du découpage : face à ces décors réels en 3D, sans gauche ni droite, sans devant ni arrière, la mise en scène peut soudain se penser autrement que via les automatismes hérités de la représentation théâtrale5.

sur le tournage Saintois de Mireille (1906).

Au-delà de ce que cet immense studio a permis ou non, il est surtout un symptôme : celui de l’intérêt soudain de la société Gaumont pour sa propre production fictionnelle, ce qui paradoxalement représenta un risque pour la carrière d’Alice Guy (« on m’avait laissé me débrouiller seule dans les difficultés du début, défricher, mais l’affaire devenait intéressante, sans doute lucrative, on m’en disputa âprement la direction » – seuls sa combativité, et le soutien de Gustave Eiffel au conseil d’administration, semblent alors avoir assuré sa place). Devenant société anonyme en 1906, la maison Gaumont, à la pingrerie pourtant légendaire (une autre raison possible, d’ailleurs, à ces nombreux tournages en extérieurs), décida soudain de mettre les bouchées doubles : cette période (1905-1906) correspond en effet au recrutement d’assistants pour Alice Guy, dont Victorin Jasset et Louis Feuillade – ce dernier scénarisant puis coréalisant certains projets avec elle, avant de réaliser les siens6. Cette profusion de proto-réalisateurs au sein de la société (auxquels il faut rajouter Etienne Arnaud et Roméo Bosetti), et la direction parfois partagée des films, compliquent encore plus, s’il en était besoin, l’épineuse question des attributions (d’autant plus à cette période bien trop remplie dans la vie d’Alice Guy pour qu’elle ait pu tout y réaliser7).

Cette dispersion, néanmoins, n’empêche pas le suivi lisible de la patte “auteuriste” d’Alice Guy (que ce soit dans ses propres films ou dans ceux qu’elle a supervisés) durant ces deux dernières années chez Gaumont : la personnalité de son cinéma ne s’épanouira même jamais autant qu’ici. Ce qui ressemblait jusque-là à des bribes de motifs ou de thématiques isolées se réalise soudain en des films cohérents, au ton fort et singulier, et à la personnalité affirmée.

À quoi ressemble, alors, « un film d’Alice Guy » ?

Le trait le plus flatteur de sa filmographie précoce, à savoir la rigueur et la force de compositions visuelles fonctionnant sur la durée, va quelque peu s’estomper dans ce glissement soudain vers les prémices du découpage classique : les plans gagnent en liberté et en possibilités ce qu’ils perdent en hiératisme. À l’inverse, un défaut initial de sa carrière, à savoir une certaine inaptitude narrative (situations mal posées, qui n’ont pas de progression dramatique ou comique claire, ni d’autre destination que la répétition), se répare au fur et à mesure de l’allongement des films, plus à même d’accueillir des récits à proprement parler – même s’il restera des traces de ce flottement dramatique jusqu’à la fin de sa période française.

Parallèlement, certains motifs mineurs de son cinéma apparaissent en ces années 1906-1907, comme la réticence à l’utilisation d’intertitres malgré l’allongement des films8, ou encore la présence d’une fenêtre dans le décor (ou de quelconque arrière-plan en forme de petite ouverture) par laquelle va s’annoncer un évènement qui arrive, se deviner le futur d’un personnage après qu’il soit sorti, ou se dévoiler une part du récit qu’on observe. Une apparition discrète mais jamais narrativement gratuite, qui instaure un dialogue avec ce qui se joue du récit au sein du plan (peur ou envie de sortir, rancœur de celui qui part et jette un dernier regard en arrière…). Ce motif, encore rare dans la filmographie française (La Vie du Christ, Sur la barricade), qui annonce la notion de hors-champ à une période encore timide à investir cette part aveugle du découpage, se manifestera davantage dans la carrière américaine de la cinéaste – et ce jusqu’à la fin, l’observation par la fenêtre étant un moment dramatique décisif d’un des derniers films édités qu’on a d’elle (The Ocean Waif, 1916).

Mais ce sont surtout deux aspects plus profonds de son cinéma, devinables dès ses tous premiers films, qui se développent grandement sur ces deux dernières années. D’abord la recherche de réalisme, dans ces tournages en extérieur certes, mais surtout dans la direction d’acteur (notamment pour les drames), qui démarque fortement Alice Guy de la concurrence – une obsession qui culminera en ces grands panneaux “Be Natural” affichés sur les plateaux de sa période américaine, à l’intention des figurants.

Et ensuite, en contradiction stimulante avec cette recherche vériste, l’épanouissement dans ses films d’une fantaisie crue, marquée par un goût joyeux du bizarre, et dont la loufoquerie est souvent teintée de sexualité. C’est bien sûr le fait du trouble genré qu’affectionne la cinéaste, multipliant les travestissements à l’écran sans que le film n’en prenne acte, comme si de rien n’était9, dans des inversions parfois justifiées (pour les films à cascades), et parfois pas du tout (Le Secret de l’homme singe). Mais la sexualité est aussi dans son cinéma une pulsion “primaire”, comme le dirait un psychanalyste de la petite enfance : c’est Madame a des envies qui doit tout porter à sa bouche, c’est Une femme collante objectifiée et dont la langue doit servir à un monsieur lubrique, c’est la frénésie du Frotteur qui tourne son boulot en une forme de transe, c’est le matelas marital qui prend vie et devient intenable…

Cette énergie plus ou moins sexuée qui émane des personnages va finir par contaminer la forme des films eux-mêmes. C’est l’une des évolutions les plus lisibles de ces deux dernières années chez Gaumont : la façon dont cette énergie pulsionnelle va finir par déborder, la petite folie personnelle d’un individu se transmettant rapidement aux autres, façon contagion sociale (Le Piano irrésistible, La Course à la saucisse), ou comme une onde de choc (Le Frotteur, Le Lit à Roulettes), pour aboutir au chaos. Le corps social semble alors pris d’une forme de manie, délaissant peu à peu le surmoi des conventions pour dégénérer… Cette hystérie, qui déforme peu à peu le jeu naturaliste prisé par la cinéaste, a un devenir lisible dans sa carrière française tardive : celui du slapstick. Je ne sais pas à quel point le genre est déjà populaire et codifié en 1906, mais il est troublant de le voir naturellement poindre de la filmographie d’Alice Guy, comme la suite logique du style et des obsessions de la cinéaste, que le genre n’aurait plus qu’à exagérer pour prendre forme.

Pas sûr néanmoins que cette subversion douce, ce chaos qui traverse les films, ait une dimension politique : à l’encontre d’une grande part du cinéma primitif, l’irrévérence chez Alice Guy n’est pas sociale. Le gendarme y est presque toujours un ami et un allié compréhensif qu’il faut aller chercher (ce sera plus encore le cas dans sa période américaine, où l’on retrouve de film en film le même bureau avec la même figure de commissaire calme écoutant le héros lui résumer l’intrigue, avant d’appeler ses hommes pour aller faire triompher le bien – on n’est pas loin du running gag). Si les films sont loin de se limiter à la bourgeoisie, les figures explicitement prolétaires (deux mendiants, un locataire chassé de son logement…) resteront rares dans sa filmographie française. Idem sur le plan historique : la Commune de Paris est évoquée de manière douteuse, avec ses insurrectionnels légitimement tués, ses officiers compréhensifs, et un récit qui par son héros assimile plus ou moins la révolution à un jeu d’enfants. Les deux seuls films édités d’Alice Guy clairement consacrés à un sujet politique seront américains (The Strike et The High Cost of Living, tous deux de 1912), et s’ils surprennent d’abord à peindre la lutte du côté des ouvriers sans les regarder de haut, le destin les punira bien vite de leur affront en se vengeant sur leurs familles (ouvriers qui finiront d’ailleurs par déclarer à leur patron dans The Strike qu’il est un « nice fellow after all », et qu’ils reprennent par conséquent le travail – résolution symptomatique de la légèreté de la pensée politique à l’œuvre).

De la même manière, chercher une pensée féministe dans le propos des films mène vite à se cogner aux murs : hormis dans Les Résultats du féminisme (dont le sens final reste ambigu), et plus tard dans le maladroit Making an American Citizen, cette question existera moins en prises de position au sein des films que par l’existence-même de la carrière de la cinéaste, et par la présence à l’écran de personnages féminins plus mis en avant (jusque dans La Vie du Christ) et volontiers actifs, exprimant joyeusement leur désir quel qu’il soit.

Ces personnages féminins, la filmographie américaine n’aura pas toujours autant de facilité à les maintenir au premier plan – peut-être parce que le statut d’Alice Guy, et son indépendance, vont alors radicalement changer. Herbert Blaché arrive en effet à cette époque dans la vie de la cinéaste : venu d’Angleterre (il travaille à l’agence londonienne de Gaumont) afin de se familiariser avec les appareils avant de rejoindre l’Allemagne pour les y promouvoir, il finit par accompagner et assister Alice Guy dans ses déplacements (lui servant d’opérateur de fortune dans le Sud, puis de traducteur en Allemagne). La demande en mariage de cet Anglais plus jeune qu’elle laisse la cinéaste hésitante, et elle a raison : Gaumont prévoyait d’envoyer Blaché populariser le chronophone aux États-Unis, et dès mars 1907, trois jours seulement après leur mariage, Alice et son mari sont sur un bateau partant pour l’Amérique. Avant son départ, elle a réussi à convaincre Gaumont de la remplacer par Feuillade à la tête de la production10, plutôt que d’aller débaucher un cinéaste chez Pathé. Pour le reste, sur son paquebot, Alice Guy est alors persuadée, comme elle l’écrit elle-même, d’abandonner pour toujours son « beau métier » qu’elle aimait tant ; « la traversée fut lugubre ».

Attention, les notules qui suivent spoilerisent allègrement les films ! Les titres soulignés correspondent aux films que j’ai personnellement trouvés les meilleurs. La numérotation correspond à celle du catalogue Gaumont (le film précédé d’un p correspond lui à la nomenclature des phonoscènes).

Effets de mer

1906 (#1389)

Vues de vagues s’affalant sur des rochers côtiers.

La Vie du Christ

1906 (#1411)

La vie du Christ relatée en 25 tableaux… (aussi titré La Naissance, la Vie et la Mort du Christ)

Reste que La Vie du Christ met exceptionnellement en valeur les traits stylistiques de la cinéaste, et par extension ceux de la maison Gaumont : à savoir le goût du soin et de la finition, un naturalisme de jeu, et surtout l’excellence des cadres. Un passage comme celui de la Nativité, où une foule innombrable défile autour d’un bébé restant toujours présent à l’image, montre bien combien la science des compositions pallie l’absence d’enjeu et d’évolution dramatique au sein du plan, permettant de faire tenir et durer ceux-ci plus que de raison.

Blockbuster oblige, le surpeuplement de l’image en figurants fait partie du cahier des charges, et en gâche parfois la lisibilité (c’est le cas pour le tableau de La Crucifixion notamment) : les corps forment souvent une foule brouillonne que les Romains et les fenêtres au mur tentent vainement de contenir, entravant plus les lignes de force du plan qu’ils ne les soulignent. C’est au point que le film doit parfois user de jump cut avant l’heure (La Nativité) pour y inclure tout le monde…

Malgré ce problème, la qualité des compositions, et leur capacité à fonctionner pour différents moments d’un même plan, n’ont jamais été aussi remarquables qu’ici : jeux entre différents pans de la profondeur (Le Reniement de Saint Pierre), mobilisation des diagonales et soudaine apparition de lignes (Le Chargement de la croix), éléments élus par les reconfigurations de la foule alentour (Le Miracle de la fille de Jaïre), séparation du plan en deux (Le Sommeil de Jésus), investissement de la hauteur (Les Rameaux, La Flagellation, Ecce homo), corps dispersés et immobiles qui soudain s’animent (La Veillée), panoramiques faisant apparaître deux compositions au sein du même décor (Jésus devant Caïphe, La Montée au Golgotha), jeux de lumière entre avant-plans sombres et arrière-plans illuminés (Marie Madeleine lave les pieds de Jésus)…

La rigueur et l’extrême solidité de ces constructions d’image confèrent à l’ensemble un parfum majestueux, laissant au spectateur un sentiment extrêmement “architecturé” de par ces décors 3D à la configuration enchevêtrée, où le cœur de l’action se scrute parfois tout au fond du plan (Saint Véronique, Le Reniement de Saint Pierre). Au milieu de ces tableaux surcomposés, le seul plan proche (Saint Véronique), dédié au suaire, crée un effet de rupture assez saisissant, comme on ferait élection du moment qui pour la cinéaste compte ; et l’articulation de trois plans enchaînés en quasi-montage, dans le segment final (La Résurrection), semble soudain libérer les tableaux de leur autonomie cloîtrée, faisant in extremis circuler l’air et le mouvement, en un curieux sentiment de résolution.

Enfin, même si les devoirs de “l’adaptation officielle” prennent ici le pas sur toute autre forme de point de vue et de personnalité, on peut tout de même noter une capacité, parfois, à s’extirper de l’imagerie attendue. La Cène, plutôt que de s’aligner sur le canon du tableau de De Vinci, opte pour une profondeur (table oblique, spectateur de dos), entourant une tablée vue comme de loin, aux petits personnages écrasés sous les énormes colonnades de la moitié haute et vide du plan, restituant l’importance écrasante du moment autrement… On peut aussi citer ce mont des Oliviers recréé à Fontainebleau (pour des raisons pratiques, on s’en doute), renouvelant l’imagerie finale de la Passion en un entrelacs forestier et rocheux. Hasard ou pas, enfin, le meilleur tableau du film (Le Sommeil du Christ) est le seul à ne pas être adapté d’un passage de la Bible : bénéficiant enfin de vide et n’ayant plus à dénombrer les différents personnages bibliques venus pointer à l’écran, il peut laisser libre cours à la lisibilité d’une belle idée.

Une course d’obstacle

1906 (#1442)

À l’occasion d’une fête de village, le Maire harangue la foule du haut de l’estrade où il est juché…

Le Fils du garde-chasse

1906 (#1494)

Le fils aîné du garde-chasse est fier du métier de son père. Mais celui-ci doit brider son enthousiasme, et lui interdit de le suivre dans sa tournée…

Madame a des envies

1906 (#1517)

Une femme enceinte souffre de fringales lors d’une promenade avec son mari…

À noter qu’à la revision, la parenté de ce film avec Madame Babylas aime les animaux (Alfred Machin, 1911), que ce soit par cette dame fantasque aux désirs incongrus ou ces sous-entendus graveleux, jusqu’à sa figure de mari dépassé, m’a vraiment frappé : je ne serais pas surpris qu’il y ait entre les deux films un lien d’héritage conscient.

Une femme collante

1906 (#1544)

Dans une bureau de poste, une dame se sert de sa domestique pour coller ses timbres…

La Marâtre

1906 (#1547)

Une marâtre a pris en grippe son beau-fils, n’ayant d’égards que pour sa propre enfant…

Une histoire roulante

1906 (#1548)

Un clochard a élu domicile dans un tonneau en haut d’une pente herbue. Un camarade de passage en profite pour lui jouer un tour…

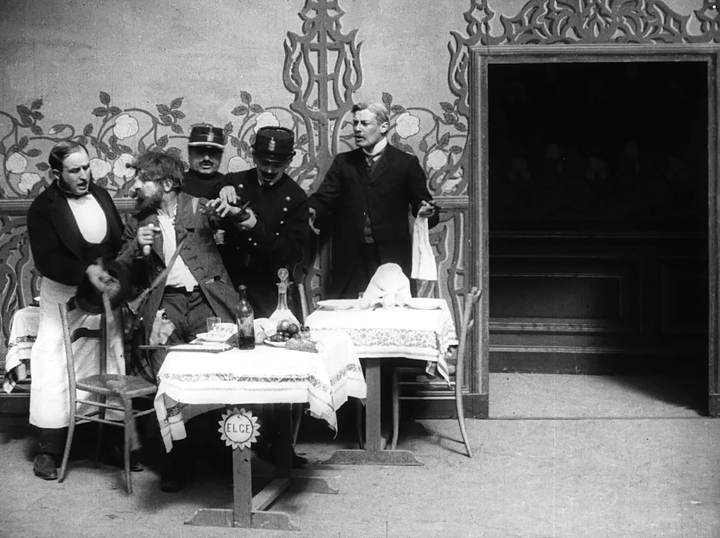

Le Matelas épileptique

Co-réalisé avec Romeo Bosetti

1906 (#1550)

Alors qu’une cardeuse a un moment d’innatention, un ivrogne vient se loger à l’intérieur du matelas qu’elle répare. Elle finit de le recoudre, sans s’être apperçue de rien… (aussi titré Le Matelas alcoolique)

Étonnamment abouti vis-à-vis du genre tel qu’on le connaîtra chez Keaton ou d’autres dans les années 20, le film fait une vraie trouvaille burlesque en ce matelas vivant qui semble fuir, paniqué, comme une extension absurde de l’impression courante que procure un objet si encombrant qu’il semble faire exprès de glisser ou de tomber – le tout coloré par la dimension pulsionnelle du cinéma d’Alice Guy, toujours implicitement teinté de sexualité (ce n’est peut-être pas un hasard de voir cet objet conjugal, cet objet d’intimité qui décidément ne veut pas se taire, constamment gêner le personnage en se manifestant en public13). Romeo Bosetti, qui joue le personnage principal féminin (en raison des cascades, mais il n’empêche : c’est un trouble sexué de plus à l’image), ajoute de par son visage grimé une couche bizarrement aigre et pincée à ce court déjà nerveux et volontiers sadique (image de la cardeuse battant le matelas – et donc l’ivrogne – avec frénésie).

Bref, c’est une vraie réussite, qui est aussi l’occasion, pour la première fois et subrepticement, d’une authentique pensée de montage articulatoire par l’intermédiaire d’un raccord regard (avant d’aller boire, l’héroïne se retourne pour vérifier que son matelas est bien là, ce à quoi l’image répond en contrechamp).

Le Noël de monsieur le curé

1906 (#1557)

Alors que Noël approche, les finances sont au plus bas : un curé rend visite à ses paroissiens pour leur demander leur aide, afin de monter une modeste crèche pour l’église…

La Vérite sur l’homme-singe

1906 (#1570)

Un homme chauve consulte un conseiller capillaire, qui lui recommande une nouvelle lotion…

Les deux choses qui retiennent l’attention, en fait, sont des considérations externes à la qualité du film lui-même. Tout d’abord, l’inauguration du premier plan rapproché récurrent (et avec lui, du premier montage alterné) de la carrière d’Alice Guy, décidément en avance sur le plan du langage (ce plan leitmotiv, fonctionnant comme un refrain, me semble en fait même assez moderne vis-à-vis de la décennie qui suivra).

Et ensuite, le malaise traînant de voir ce maquillage de singe évoquer si fort un blackface, d’autant plus dans ce costume avec lequel le personnage s’exhibe sur scène. Ce n’est pas tant le blackface lui-même (l’époque est ce qu’elle est) qui grince, que la manière dont il est ici évoqué à travers un comportement animal, celui d’un singe qui cherche des poux et balance des trucs sur scène – suggérant à mi-mot qu’un homme noir qu’on laisse performer au théâtre ne serait qu’un primate à qui on aurait mis un costume, et qu’on essaierait en vain de faire passer pour civilisé… Volontairement ou non, ce collage fait autant la singularité du film qu’il ne le rend violent et peu aimable.

Les Résultats du féminisme

1906 (#1573)

Les rôles sont désormais inversés : les hommes se comportent en femmes et les femmes en hommes…

Pourtant, l’honnêteté pousse à constater que le film n’est pas ça, pas du tout même : ce n’est pas le tableau d’un monde que le progressisme aurait fait virer au chaos. Le monde de ce court-métrage est bien un “ordre” tout à fait opérant, il est juste inversé : par cette exagération, il vise surtout à caricaturer les comportements habituels des hommes (quand bien même ils sont joués par des femmes), et dans une moindre mesure ceux des femmes (quand bien même elles sont jouées par des hommes) – l’inversion des genres n’étant ici qu’un moyen de mettre en lumière ce qui habituellement glisse sur l’œil. Le film, à travers ces femmes, peint alors surtout le ridicule des comportements masculins, de ces cartes de duel qu’on se jette à la gueule à cette paresse entendue pendant que l’autre sexe bosse, jusqu’à ces bars où l’on se retrouve à beugler dans un entre-soi satisfait (sans compter les diverses “insistances” sexuelles)…

Si le monde féminin est aussi gentiment moqué (ces attroupements progressifs pour papoter avec chacune deux enfants dans les mains, qui finissent par congestionner la rue), le court en vient surtout à constater combien la situation n’est plus tenable. Ainsi, la fin du film (apparemment imposée par Léon Gaumont), qui sur le papier est un retour dans le rang et à l’ordre des choses (les hommes reprennent leur “juste place”), peut aussi se lire comme un constat logique : les femmes du monde réel devraient, elles aussi, se révolter.

La force du film, néanmoins, est de ne pas être un pensum ni une démonstration, l’inventivité à l’image semblant d’abord prendre du plaisir, loin des considérations politiques qui la travaillent : la filmographie d’Alice Guy a toujours été intéressée par le trouble dans le genre, et c’est d’abord cela, ludiquement, que ce court-métrage investit (il est manifeste que les acteurs et actrices, témoignant tous d’un souci du détail-qui-tue, s’en donnent à cœur joie ; et le plaisir du film à multiplier les renversements jusqu’à plus soif, jusque dans l’arrière-plan de l’action, est communicatif).

La Hiérarchie dans l’amour

1907 (#1545)

Une femme, portant un panier en osier traverse un jardin public. Elle croise un soldat, qui lui propose de la soulager de son fardeau. Ils n’ont pas le temps de faire trois pas qu’ils croisent un sous-officier…

La Course à la saucisse

1907 (#1587)

Un caniche s’empare d’une saucisse à la devanture d’une épicerie. Il est aussitôt poursuivi…

Cette caution du réel, c’est ce que le film a de meilleur (voir le passage du train, et son frisson du risque), mais c’est aussi ce qui l’empêche de bien exploiter chaque situation (que ce soit l’homme au cerceau ou le chasseur, aucun personnage n’exploitera réellement ce qu’il a dans la main, chaque tableau ressemblera au précédent) : un problème d’évolution dramatique, qui perdurera jusqu’au final (où rien n’explique pourquoi c’est cette fois-ci, et pas une autre, que tout le monde va s’arrêter pour bouffer les saucisses).

À noter, dans ce film désormais rompu aux logiques du montage et de la profondeur, deux plans qui tranchent assez franchement. Le premier, c’est le gros plan du chien, posé en piédestal abstrait (tel le coq dans un autre film d’Alice Guy), comme on présenterait la mascotte victorieuse du film. Le second, c’est cette apparition éclair d’un tableau “à l’ancienne”, lors du passage dans une maison : le plan devient soudain 2D, strictement frontal, les personnages s’y enchaînant un par un comme pour laisser au public le plaisir de les lister (dans un passage possiblement inspiré du Tom Tom The Piper’s Son de Bitzer). Bref, cette visite-surprise, dans le film, d’une logique de mise en scène qui semble déjà venir des âges passés, souligne l’évolution supersonique qu’a vécu le cinéma d’Alice Guy en deux ans, et renforce l’hypothèse des tournages en extérieurs comme probable levier ayant déverrouillé, chez la cinéaste, les angles et la profondeur.

Le Billet de banque

Co-réalisé avec Louis Feuillade

1907 (#1616)

Un clochard met en déroute deux voyous qui agressaient un couple bourgeois. En guise de récompense, l’homme lui offre un gros billet de banque…

Le Bonnet à poil

1907 (#1633) 14

La cuisinière d’une maison bourgeoise attend avec impatience une visite galante…

Le Frotteur

1907 (#1648)

Un cireur de parquet met un peu trop d’ardeur à l’ouvrage…

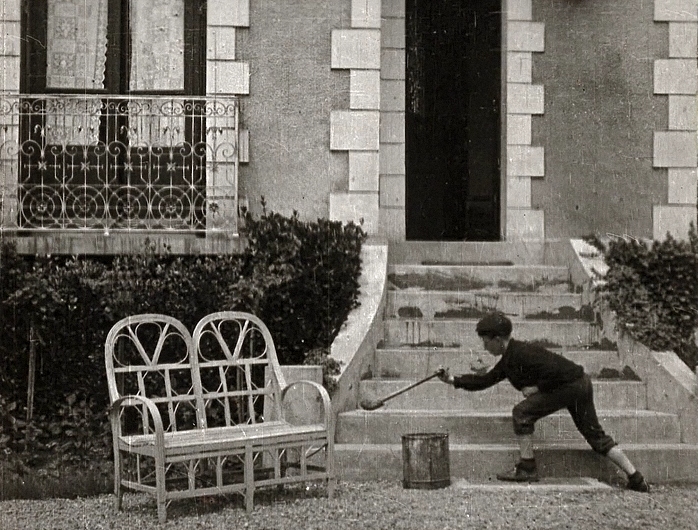

Une héroïne de quatre ans

Co-réalisé avec Louis Feuillade

1907 (#1664)

Une petite fille et sa gouvernante vont se promener au parc. Lorsque la seconde s’assoupit sur un banc, la fillette part en promenade…

Le Lit à roulettes

1907 (#1665)

Un homme est expulsé de son logement pour défaut de paiement. Il emporte avec lui son lit, qui est sur roulettes…

La Glu

1907 (#1666)

Un braconnier enduit de glu des baguettes qu’il dispose dans un arbre, mais fuit à la vue d’un garde-chasse. Un garçon récupère le pot de colle…

Le Piano irrésistible

1907 (#1670)

Un pianiste envoûte avec sa musique tous ceux qui entendent de son instrument…

Sur la barricade

Parfois attribué à Etienne Arnaud 15

1907 (#1679)

Un jeune garçon, sorti pour aller aux provisions, est pris dans une embuscade opposant révolutionnaires et soldats… (aussi titré L’Enfant sur la barricade)

Quelle que soit la façon dont on le reçoit, le film bénéfice en tout cas des compétences accumulées chez Gaumont, alors que la carrière française d’Alice Guy arrive à son terme16 : vitesse et efficacité des scènes d’action jouant sur le hors-champ, parfaite gestion et scénographie des figurants, jeux d’arrière-plan (les silhouettes à la fenêtre au début), décors réduits à l’essentiel… Sauf erreur de ma part, c’est aussi le premier film d’Alice Guy (dans ceux édités, en tout cas), qui s’appuie sur des intertitres de dialogues, et non plus seulement sur des cartons de situation ou sur le mime – dernière pierre posée à la conquête du jeu d’acteur naturaliste qui a traversé toute sa période Gaumont.

Alice Guy tourne une phonoscène

1907 (#nc)

Enregistrement du tournage d’une phonoscène par Alice Guy et ses assistants.

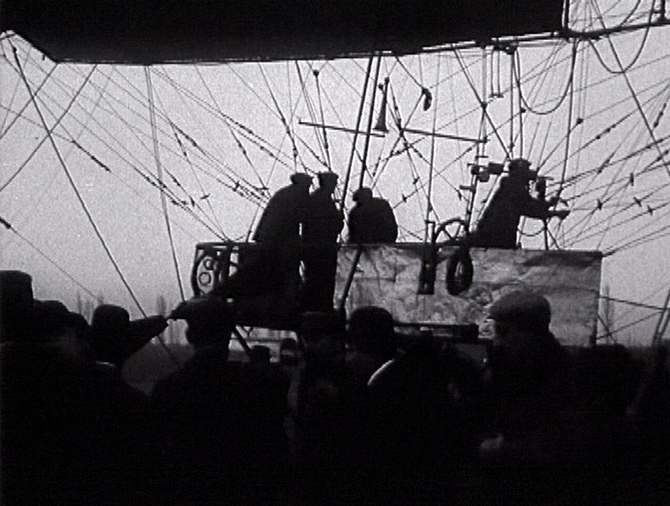

Le Ballon dirigeable « Le Patrie »

1907 (#nc)

Vues documentaires du dirigeable « Le Patrie » : sortie de son hangar, préparation du décollage…

Ce que c’est qu’un drapeau · Dona

1909 (#p635)

Phonoscène de la chanson éponyme.

Sources et annexes

Notes

2 • On retrouve là une logique semblable au célèbre plan final du Vol du grand rapide d’Edwin S. Porter (1903) : le gros plan (ou plan rapproché) y est une attraction, un élément surprenant rattaché au film, et non l’un de ses rouages.

3 • L’ouvrage Gaumont, 90 ans de cinéma (1986), dans le chapitre de Noëlle Giret, reproduit une précieuse description du studio, parue en mars 1908 dans un numéro de Phono-ciné-revue : « La longueur de la salle est de 45 mètres, celle de la scène de 20 mètres et sa hauteur dépasse 34 mètres. Le plancher est établi pour supporter même une troupe d’éléphants ; une rampe en facilite l’accès aux voitures attelées ; des dispositions spéciales permettent tous les “trucs” nécessaires aux féeries. Le toit est couvert par des dalles de verre armé (…). Un ventilateur de 2 m 50 de diamètre assure en été une température normale dans cet immense atelier. En hiver un groupe électrogène à vapeur d’une puissance de 16500 Watts alimente, en dehors des lampes à vapeur de mercure, les arcs des chariots de lumière et de puissants projecteurs, pour permettre la prise de vues, même par temps couvert. La vapeur d’échappement s’écoule dans un aérocondenseur et l’air qui la traverse, chassé par le ventilateur, est utilisé pour chauffer le théâtre ; la vapeur est donc entièrement utilisée et aucune trace de buée ne peut intercepter la lumière ».

Alice Guy aimait-elle les extérieurs ? Le livre d’Emmanuelle Gaume (Alice Guy, la première femme cinéaste de l’histoire, 2015), et le film documentaire qu’elle en a tiré (Elle s’appelait Alice Guy, 2017) insistent sur le goût de la cinéaste pour les tournages dehors, présentés comme une composante logique des visées réalistes de son cinéma, et comme un moyen d’échapper au contrôle du studio pour retrouver liberté et autonomie. Ce livre, cependant, sorte d’autobiographie fictionnelle inventant des pensées à Alice Guy, ne cite pas ses sources pour ce passage précis ; il convient donc de rester prudent. Il semble néanmoins que la fréquence des tournages en extérieurs (qu’ils aient été recherchés ou contraints) constitue une singularité de la cinéaste et de l’esthétique Gaumont – le déplacement de toute une équipe à Fontainebleau pour le tournage de La Vie du Christ représente ainsi une date dans l’histoire des tournages hors studio (voir à ce sujet l’article Aux sources des tournages en décors naturels de Bernard Bastide, revue 1895, n°55).

5 • On notera d’ailleurs que le tournage en extérieurs permet le développement d’un genre, le film de course-poursuite (omniprésent chez Alice Guy en 1906-1907), qui par ses successions de personnages au sein d’un même plan, par ses répétitions, et plus tard par ses ébauches de montage alterné, aidera beaucoup au développement du découpage classique.

6 • Louis Feuillade réalise en effet quelques premiers films dès 1906, puis reprendra le poste de directeur de production de Gaumont au départ d’Alice Guy pour l’Amérique en 1907. Victorin Jasset, congédié pour ses rapports trop assidus (forcés ?) avec les figurantes, deviendra lui directeur artistique chez Éclair. Si l’on rajoute que Ferdinand Zecca est rapidement passé chez Gaumont (en 1904) avant d’être embauché chez Pathé, on arrive donc à cette situation inédite où les trois hommes dirigeant la production des trois plus grandes sociétés de production françaises (Pathé, Gaumont, et Éclair) à la fin des années 1900, ont tous trois appris leur métier sous la direction d’Alice Guy.

7 • Ces deux dernières années chez Gaumont sont en effet particulièrement remplies pour la cinéaste. Le début de l’année 1906 est occupé par une partie du tournage et par les finitions de La Vie du Christ, ainsi que par celles de certains de ses films espagnols – période pendant laquelle elle ne peut rien tourner d’autre. Puis, dans le temps court qui la sépare de son départ précoce pour les USA (mars 1907), elle fait deux voyages pour Gaumont (dont un de plusieurs semaines en Allemagne), et doit parallèlement tourner une centaine de phonoscènes…

8 • Un aspect qui sera bien sûr plus parlant dans les films de 15 minutes (et plus) de sa période américaine… Il m’est délicat ici de faire des suppositions, ayant du mal à me représenter l’évolution exacte de l’utilisation des intertitres au cours des années 1900-1910. Il est à noter en tout cas que cette rareté des cartons, chez Alice Guy, ne relève jamais d’une logique de performance (comme ce put être le cas dans les années 20, avec ce concours implicite entre réalisateurs cherchant à les limiter au maximum) : il n’y a pas ici de recherche de raccourci génial, le plan faisant souvent simplement appel au mime pour résumer les dialogues. Il semble que l’envie soit surtout de pouvoir laisser le temps à l’image de se développer, d’évoluer, de respirer. Cela sera encore plus flagrant dans ses films américains, qui s’allongent tout en laissant les intertitres rares, au point de causer quelques problèmes (puisque même les dialogues se retrouveront placés avant les plans, plutôt que de venir les couper au moment où le comédien parle, rendant la continuité un peu confuse et déstabilisante).

9 • Les Résultats du féminisme (1906) étant l’unique exception à cette règle dans la période française.

10 • L’estime, le respect et la sympathie mutuelle que se portaient Guy et Feuillade est un sujet récurrent des propos et des écrits d’Alice Guy – elle en parle comme d’un ami. D’où ma surprise de ne jamais voir Feuillade cité, ni par elle ni par les chercheurs, quand il est question des efforts acharnés qu’a fait Alice Guy à son retour en France en 1922 pour retrouver un travail dans l’industrie du cinéma, ou pour réhabiliter son nom. Il est vrai cependant que la fenêtre est courte : si Feuillade tourne encore jusqu’en 1924, sa carrière est alors en fort déclin, et il meurt dès l’année suivante.

11 • Si la cinéaste cite les images de Tissot comme son premier matériau de travail, il est intéressant de noter qu’à quelques exceptions près (La Crucifixion, surtout), le film n’adapte pas vraiment ces illustrations en “plans” qui en reprendraient la construction. Alice Guy en retient surtout une imagerie, celle des décors urbains pierreux et des foules aux corps trop nombreux qui s’y accumulent, se gênent, s’empilent et débordent.

12 • Il est à noter cela dit que même sur le blu-ray, le film est proposé dans une qualité basse, avec cadre oblique : il s’agit peut-être d’un paper print (je ne sais pas si cela existait chez Gaumont).

13 • Alison McMahan, dans son ouvrage, fait une rapide analyse du film en ce sens, un peu forcée dans ses conclusions psychanalytiques mais intéressante (« a woman must call upon half a dozen men in various public places as she wrestles with her runaway symbol of desire and domesticity »). Plus généralement, McMahan voit un agent du chaos social dans la figure de l’alcoolique chez Gaumont (« the irrepressible and destructive social elements usually found on the street »), rôle que reprend selon elle le braconnier dans les films sortis du décor urbain.

14 • À partir de ce film, l’attribution des films à Alice Guy est sujette à débat, comme l’argumente Maurice Gianati, en se basant sur les carnets de tournage d’Etienne Arnaud : « À la fin du mois de mars 1907, la numérotation des films de fiction est proche du n°1620 et du n°380 pour les phonoscènes. Si Alice Guy a bien quitté la France avant le 15 mars, il est peu vraisemblable que sa production puisse dépasser le n°1620 du catalogue ». Plusieurs chercheurs ont néanmoins noté qu’il est dangereux d’associer la numérotation des films des studios d’alors à un ordre chronologique de leurs tournages – n’ayant pu consulter les carnets d’Arnaud moi-même, j’invite donc à la prudence sur cette affirmation.

15 • Ce film a en effet été attribué à Étienne Arnaud par Maurice Gianati, sur la base des carnets de tournage de celui-ci (qui dateraient Le Piano irrésistible au mois de juillet 1907 au moins, et Sur la barricade au 12 août 1907, soit après le départ d’Alice Guy pour l’Amérique), ainsi que par une publication Gaumont de 2008 (Premières feuilles de la marguerite, Musée Gaumont). Ce que contestent néanmoins d’autres recensions du film (McMahan, Cinémathèque française), qui l’attribuent à Alice Guy… ainsi que le coffret DVD Gaumont lui-même, qui l’a inclus parmi les courts qu’il propose de la cinéaste.

16 • À en croire la recension effectuée par McMahan à partir de la numérotation Gaumont, c’est en effet le dernier film qu’elle dirige pour le studio français. Le numéro 1680 (Les Souliers Blancs) aurait en effet été écrit par Feuillade et dirigé Roméo Bosetti, et les films réalisés sous la supervision d’Alice Guy en France s’arrêtent ici.

17 • Du moins est-il présent dans le coffret blu-ray Kino consacré à la cinéaste ; ce coffret cependant se montre excessivement prudent quant aux films qu’il attribue directement à la réalisatrice (y compris pour ceux que la recherche a confirmé comme étant de sa main), et conçoit donc peut-être cette vue comme un simple complément, au sens où il perpétue la technique dont Alice Guy avait réalisé les principaux films.

• Toutes les citations d’Alice Guy non sourcées, dans l’article, proviennent de son autobiographie.

II / L’âge d’or chez Gaumont (1906-1907)

III / Les années Solax (1910-1919)

IV / Historiographie et stylistique