Un pilote britannique survit miraculeusement à un crash en mer. Il retrouve alors l’opératrice radio américaine avec laquelle il était en contact, avant de sauter d’avion. Mais un messager de l’au-delà vient le prévenir que sa survie n’était qu’une erreur…

Légers spoilers.

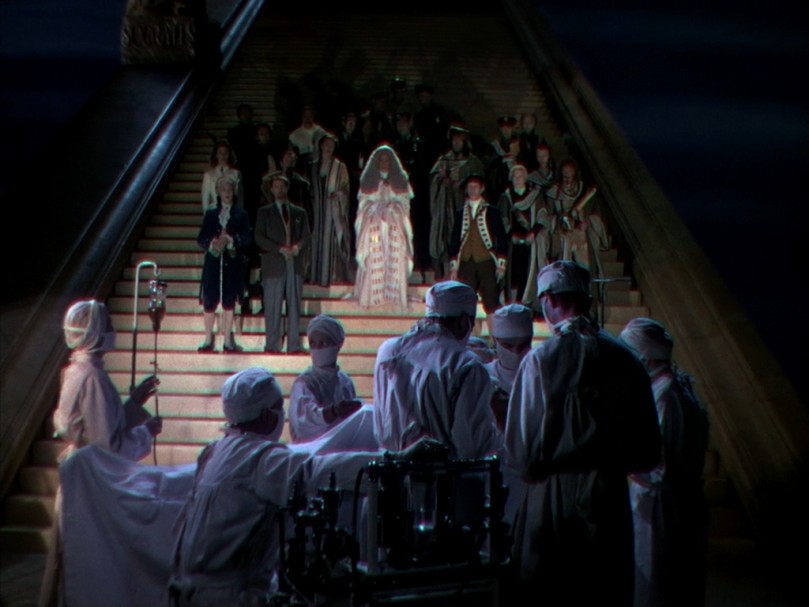

Devant le large tribunal céleste qui clôt le film, où l’humanité réunie se résume toute entière en soldats, capitaines ou infirmières, en anglais et en américains, et où les réquisitoires nationalistes bégaient la propagande qui a sévi durant cinq ans, il apparaît soudain très crûment combien la seconde guerre mondiale est la matrice du cinéma de Powell et Pressburger.

Pas seulement parce qu’elle fut le cadre forcé de leurs premiers films (certains furent des commandes d’État, comme c’est encore le cas ici – il faut voir le kidnapping scénaristique que subit le dernier acte). Cela va plus loin : le conflit mondial et son folklore constituent un univers à part entière, littéralement figé aux cieux pour toute éternité, débattant éternellement des mêmes questions dans le confort ouaté d’un noir et blanc préservé (que la couleur, sur Terre, commençait alors doucement à chasser des écrans). De la rencontre amoureuse par radio militaire, au périscope du docteur qui évoque tant celui d’un sous-marin, en passant par ce registre des pertes qu’on tient aux portes du paradis : tout est à jamais bloqué dans la guerre.

Ce statisme se retrouve dans la forme-même du film : ce drame teinté de merveilleux n’est pas sans évoquer les films de Noël, dorés de technicolor comme une boule sur le sapin, déjà calibrés pour les diffusions télévisées annuelles. Et de fait, rarement un film de Powell et Pressburger n’aura semblé si facile dans ses enjeux, s’abandonnant à la maîtrise savante du duo avec si peu de résistance, simplement occupé au ludisme du pitch. On prend évidemment plaisir à explorer cette double diégèse et ses règles, mais c’est un plaisir sans ampleur, limité – les cieux de carton-pâte sont bien peu évocateurs (et leur bureaucratie paradisiaque, déjà éculée), s’accompagnant d’effets paresseux, comme cette horripilante caricature de noble français. Plus encore, jamais un film de Powell et Pressburger n’a paru si chaussonnier et réactionnaire, inconsciemment réactionnaire, d’emblée daté dans sa vision d’un monde désespérément centré sur l’entresol masculin et l’Angleterre.

Et pourtant, si l’on veut dérouler jusqu’au bout la pelote des sensations que procure ce film, il faut bien reconnaître que c’est là, dans cette calcification du film de noël, que celui-ci sait retrouver une part de mystère : en se présentant à l’adulte qui le découvre comme une instantanée madeleine de Proust, comme un film qu’il aurait vu petit, d’emblée chargé de nostalgie. Il se loge dans ces façons figées du film familial, comme on le dirait des manières étranges d’un enfant trop sage, une sorte de surréalisme doux : par exemple, sous l’allure mécanique d’un récit inoffensif et confortable, les péripéties évoluent à la manière d’une logique d’enfant, sans contexte très précis (l’armée et le commandement souvent cités, jamais montrés ; le monde réduit à un village et à une table d’opération ; les personnages qui se font immédiatement confiance, qui semblent se connaître depuis toujours, notamment via cette romance qui débute tout de go). Le monde réel, baigné dans l’intimité inquiète d’un technicolor doux-amer, et peuplé de visions doucement ésotériques (l’enfant nu sur la plage, le héros endormi au milieu des livres), se présente au final comme une expérience plus mystérieuse à vivre que la montée promise au ciel… À son corps défendant, il se noue des sensations bien étranges dans les recoins du petit film de Noël.

A Matter of Life and Death ou Stairway to Heaven en VO. [extrait]