Quelques spoilers.

J’ai récemment eu l’occasion de revoir La Cité des enfants perdus, pour la première fois depuis sa première diffusion Canal – autant dire une éternité. Si j’en avais un souvenir adolescent flatteur, j’étais presque certain, avec le recul de l’âge et de la cinéphilie, d’y redécouvrir un objet fignolé et maniaque, arc-bouté sur sa poésie ©réalisme-poétique version putride, et peu apte à respirer.

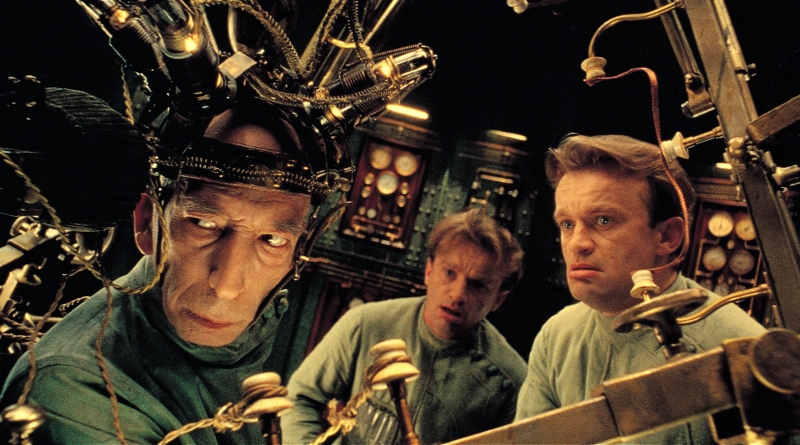

Pas de surprise, la surcharge du film est bien réelle : inventions poético-glauques tous azimuts, direction artistique comme premier geste de mise en scène, dialogues gouailleurs placés jusque dans la bouche des enfants, grimaces en grand angle… Mais j’ai aussi été étonné de voir le film contrebalancer cette lourdeur par les lignes de fuites d’un scénario étonnamment réussi, aussi fluide et dansant dans son écriture dispersée que son univers, lui, est sur-installé. Sans jamais avoir à présenter ou décrire leur monde, Caro et Jeunet déduisent celui-ci de manière plutôt suggestive, par des scènes disparates sautant d’un personnage et d’une situation à l’autre, les différents fils de la narration se résolvant mutuellement avec une belle habilité – pour le dire autrement, sur ce point-là, on ne sent pas le système.

Au-delà d’un investissement créatif qui reste rare dans le cinéma populaire français, et de l’hecto-tonne de trouvailles qui parsèment le film (d’ailleurs repiquées de tous les côtés les années qui suivirent), ce qui frappe ici c’est aussi la résurgence d’un motif qui semble d’ailleurs un peu rattaché à cette génération de la Nouvelle image (on pourrait citer le Léon de Besson) : celle d’une romance cryto-pédophile à peine dissimulée. Le film sur ce point se révèle étonnamment habile, n’esquivant pas le sujet puisque plusieurs scènes lui sont exclusivement consacrées, que ce soit du point de vue d’une gamine qui se rêve grande (boucle d’oreille et miroir, crises de jalousies), ou de celui d’un héros attardé qui crée des moments de tendresse physique (le souffle “radiateur”, le pull à délier)1, mais sans que jamais le film en acte tout à fait non plus. Cette lente ambiguïté crée une série de moments d’autant plus troubles que la caméra, comme la musique, les traitent avec une inattendue tendresse, quoique non dénuée de tristesse.

On peut se précipiter pour y voir le témoignage craignos d’une époque aveugle, et un symptôme de ce que pouvaient logiquement produire ses univers régressifs (se rajoutant au rance d’un réalisme poétique qui, à l’écran, semble avoir pourri à force de dégénérescence). On peut aussi y voir une part d’informulé et d’ambiguïté qui grandit les personnages (l’affectivité multiforme que cherche une enfant qui a trop vécu pour encore arriver à se vivre comme telle, la rencontre avec un adulte qui saura y poser les limites) : quelque chose qui trouble de manière authentique ce tableau trop réglé, et qui permet à ce film de Jeunet de respirer plus que certains de ses autres projets.

Notes