Ma fin d’année 2020 a entre autres été marquée par ma découverte des films d’Atom Egoyan, et plus particulièrement par ceux des années 90. Son nom, dans mon esprit, était jusque-là surtout synonyme de la déchéance critique qu’il a vécue ensuite ; je n’étais par ailleurs pas au fait de la première période de sa carrière, portée semble-t-il sur l’image vidéo, dans un style plus froid et plus distant.

Les années 90, pour Egoyan, semblent donc avoir été une sorte de point de transition, un carrefour entre le malaise et les expérimentations (ou tout du moins la radicalité) de ses films des années 80, et l’embourgeoisement ultérieur du style dans de plus grosses productions, plus traditionnelles et narratives. Sans pouvoir vérifier l’exactitude de ce tableau général, je dois bien remarquer que ce parcours se ressent dans les trois films des années 90 que j’ai vus (et tournés presque successivement) : The Adjuster (1991) est le film le plus proche d’une caricature de Lynch, le plus cryptique, très froid vis-à-vis de protagonistes qui fonctionnent d’abord comme autant des paraboles. De beaux lendemains (1997), à l’inverse, sur-dialogué et plus accessibles, semble parfois flirter avec un certain académisme… Au centre il y a l’éclatante réussite d’Exotica (1994) – et comme ce film a été mon premier contact avec ce cinéma, c’est par lui que je vais débuter.

Exotica

1994

Les solitudes ambulantes de divers citadins se croisent, la nuit, autour du club “Exotica”…

Et bien ce n’est pas vraiment le cas. Certes, Exotica baigne dans son époque, on y retrouve une certaine vulgarité typique des années 90 (notamment via ce club dont la caméra explore le côté glauque avec un mélange de complaisance et de familiarité non concernée). Mais pour le reste, Egoyan réussit le principal, c’est-à-dire de maintenir cette mélancolique étrangeté, cet exotisme triste de pacotille – ce verdâtre langoureux qui endort l’âme et les douleurs comme l’opium.

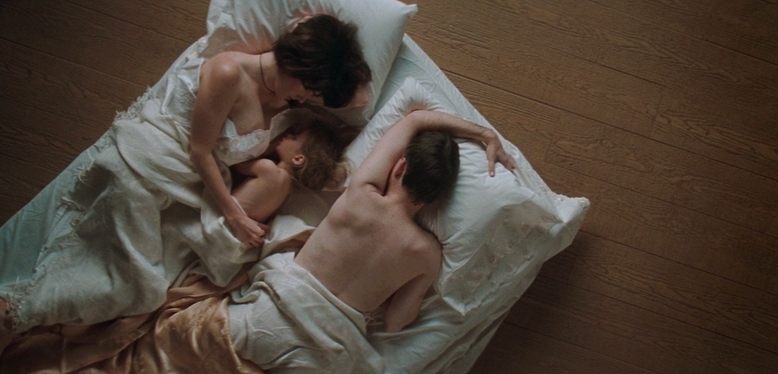

Exotica est particulièrement prenant quand il entrechoque ses moments et différents personnages sans plus d’explication (où sommes-nous, qui sont-ils, que cherchent-ils, on mettra tout le film à le comprendre). On pourrait croire que la révélation des clés de l’intrigue (qui gagnent à rester cachées, pour que les situations conservent tout leur potentiel ouvert et évocateur) éteindrait forcément l’aura mystérieuse du film. Mais ici ça fonctionne, car le film garde un secret en son sein : celui de l’inceste, ou du moins de son parfum, qui court de manière assez habile sous la surface du récit, et qui n’ose jamais tout à fait dire cette culpabilité qui rongeait cet homme, arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, mais qu’il a possiblement désiré lui-même. L’inceste, l’abus, est un secret qui sourde à travers toutes les strates du film, de l’image finale de cette ado rentrant dans un foyer visiblement malheureux et suspect, jusqu’au règne de ce club érotique où les discours, danses, et décors serpentins ou malaisants, remettent sans cesse en scène le péché à ne pas commettre.

Certes, tout cela est clairement disséminé tout au long du film, c’est un livre ouvert, un jeu de pistes un peu sage. Mais il y a quelque chose d’agile à ne pas le résoudre, ni à en faire un point de focalisation : à le garder au chaud sous la surface du film comme un malaise triste, mélancolique, qui touche à sa façon chacun des personnages, telle une malédiction ayant frappé la civilisation occidentale dans son entier.

De beaux lendemains

1997

Mitchell Stephens, avocat, débarque dans une bourgade secouée par un terrible accident de bus, qui a emporté la majorité des enfants du village… (The Sweet Hereafter en VO).

Peut-être aussi parce qu’il a plus de moyens, ce film apparaît comme plus sage et plus lourd, plus endimanché (cet élégant cinémascope) et contrôlé de partout, débarrassé de vulgarité mais aussi de brutalité. Plus soucieux, également, de déplier son discours et ses petits parallèles par l’utilisation du conte, se posant davantage à distance des humains : Egoyan peine à nous rendre sympathique ce personnage principal (mesurons combien réussir à rendre Ian Holm antipathique est une sorte d’exploit), conférant à l’ensemble un ton un peu aigri, ce que redoublent ces scènes majoritairement réduites à des dialogues et confrontations sur la défensive.

Il manque peut-être, en fait, un fond secret au film : l’inceste qui faisait vibrer Exotica est ici réduit à un détail explicité, qui ne sert que de péripétie assez dénuée de sens dans sa relation au reste de l’intrigue. Il y a bien l’idée d’une communauté tombant le masque de son artificialité, brillamment expliquée dans cette stimulante critique d’époque des Inrocks. Mais mon impression reste que le vrai fond du film vient paradoxalement de ce qui est l’une de ses coquetteries : ses multiples parallèles avec le conte du Joueur de flûte de Hamelin. Pas tant pour les jeux de rimes qu’il permet, que pour ce monde fabuleux de derrière la caverne qu’il évoque, et qui offre au film un horizon, un ailleurs poétique, un doux et tiède désir de mort embrassant l’intégralité du récit.

C’est dans ce brouillard qu’Egoyan, talentueux cinéaste d’atmosphères, se montre capable de grandes idées de scènes, comme ce flash-back (dont l’aura vénéneuse et calmement étrange ne doit pas qu’au monologue de Russel Banks). Son style lent et glissant, dès ses travellings d’ouverture qui nous prennent par la main et nous emmènent en voyage sur les mélopées de Mychael Danna, est au fond parfaitement assimilable à l’hypnotisante mélodie du joueur de flûte… D’où l’absence, malgré tous les défauts du film, d’un sentiment de virtuosité narrative qui tournerait à vide : le but reste toujours de déplier les choses d’une façon qui nous laisse à la lisière de l’incompréhension, pour qu’on puisse se lover dans cette indécise angoisse et mélancolie d’être au monde.

The Adjuster

1991

Un expert pour les assurances s’attache aux victimes de sinistre avec un inquiétant dévouement… (L’expert en sinistre en VF).

On sent bien qu’il y a là tout un réseau symbolique et thématique à l’œuvre, que ce soit dans cette adoration érotico-religieuse dont le personnage est l’objet (tel un Christ se donnant à tous), ou dans cette façon dont, par l’intermédiaire des oripeaux du tournage qui s’installent autour de sa demeure, sa vie de famille “fictionnelle”, fabriquée de toute pièce par un processus qu’il a répété avec chacun de ses clients, tombe peu à peu le masque de son artificialité.

Mais on se lasse assez vite de ce jeu de piste. Le film cette fois n’a pas grand-chose à proposer de plus, émotionnellement, et cela tient peut-être au fait que dans ce film-ci, les personnages se mentent, pas vraiment conscients de ce qui leur arrive ou de ce qui les meut, de ce qui guide leurs gestes et leurs décisions – devenant alors autant de petits rats de laboratoire. Le contraire d’Exotica, où les personnages reconnaissent leurs névroses, en sont les spectateurs tristes, et décident ou pas d’y donner cours, ont une lucidité mélancolique sur elles.

Il reste que cette impression générale de frigidité, qui confère à l’ensemble un côté un peu vain, est peut-être à relativiser si on la met en regard de la première partie de la filmographie d’Egoyan : d’après ce que j’en lis des critiques d’époque, The Adjuster était le premier film à percer la carapace implacable et distante du cinéaste, après une décennie de films glacés… Chose que je suis donc allé vérifier avec son renommé premier long, Next of Kin.

Next of Kin

1984

Peter, un jeune homme de 23 ans, vit mal la mésentente de ses parents. Il découvre, par l’intermédiaire d’une vidéo, l’existence d’un enfant abandonné par une famille arménienne installée au Canada. Il décide de partir à leur recherche… (Proches Parents en VF)

La proximité avec l’époque se fait en fait surtout via une veine qui sera aussi celle de Michael Haneke : celle du portrait de famille bourgeoise sur un mode froid et insensible (ce jeune homme propre sur lui, qui prétend constamment et joue un rôle, a tout du parfait psychopathe), avec la menace d’un couperet pouvant tomber à tout moment sur le spectateur (un démasquage soudain du héros qui nous plongerait dans un fort état de gêne, une geste violent, un saccage du décor, on s’attend à peu près à tout). C’est une fragilité du film de ne pas indiquer, d’une manière ou d’une autre, que ce couperet ne tombera pas : ç’aurait une manière d’abandonner ce malaise grossier (quand est-ce que le film va me mettre une gifle ?) pour en un instaurer un autre, plus fertile et plus subtil, consistant à nous faire réaliser que nous désirons nous-même voir perdurer cette vie de famille construite sur du faux, que nous acceptons ce bonheur factice.

Au lieu de ça, Next of Kin joue d’un surplomb assez irritant, notamment par ces configurations scénaristiques efficaces mais complètement torchées, à la psychologie grossière (retournements de personnages et de situations en quelques mots, situations caricaturales – le câlin sur la table –, programme de chaque scène surligné), qui évoque les scénarios les plus bâclés de Lars Von Trier, la virtuosité en moins.

Reste un film ingénieux, mais qui se tient encore à une distance glacée du monde (exactement à la manière du héros, qui en cela doit être un bel autoportrait de son cinéaste), et où le labyrinthe narratif d’Egoyan manque encore de grâce et de complexité. On retiendra l’excellent acteur principal (Patrick Tierney, qui ne tournera presque plus rien ensuite), le jeune homme parvenant à trouver un équilibre assez improbable entre le reptile humain observant sa famille d’accueil au microscope, et la tristesse d’un jeune homme vide, sans intériorité, empreint d’un sincère désir de foyer. En cela, son jeu contamine le regard du film, qui oscille comme s’il mettait en scène un coucou, en hésitant à le filmer comme l’animal parasitaire qu’il est, ou comme le réel enfant qu’il est devenu.