Spoilers : s’il est un peu absurde de parler de spoilers à propos d’un film expérimental, le texte qui suit décrit toutes les étapes du film, fin comprise.

Vient toujours, quand on étudie le cinéma de Brakhage, ce moment désagréable de confrontation avec les propos du cinéaste. C’est-à-dire la découverte, via la lecture d’un entretien, de ce qu’il avait initialement en tête, de ce que les images étaient pour lui censées représenter1. Le cinéphile découvre alors un tout autre film, parfois bien éloigné de celui qu’il pensait avoir intimement compris.

Les intentions du réalisateur ne devraient pourtant jamais primer sur l’analyse, tant sont nombreuses les choses qui lui échappent. Mais le cas du cinéma abstrait est un peu plus retors… Lorsqu’on admire les imprévus et accidents d’un film, on admire surtout la manière dont le geste créatif les a digérés, c’est-à-dire l’inconscient du cinéaste au travail. Or qu’est-ce qui peut mieux travailler l’abstraction que son refoulé figuratif ? Analyser les formes et couleurs, chez Brakhage, revient de fait souvent à questionner ce qui les impulse : les interpréter équivaut, tôt ou tard, à supputer leur généalogie. La révélation des intentions premières ne peut alors se vivre que comme un rectificatif, une main-mise inhabituelle du créateur sur son œuvre, venu punir le spectateur ayant osé voir autre chose dans le film expérimental que la pureté d’une danse formelle ; on ne l’y reprendra plus.

C’est tout le paradoxe du cinéma abstrait : "interpréter" ces films (c’est-à-dire les sous-titrer, y projeter des histoires), n’est-ce pas déjà en trahir la manière ? Est-on condamnés à faire contrition pour leur rester fidèles, en se limitant à un strict descriptif des sensations optiques et rythmiques qu’ils procurent ? Ce serait faire fausse route autrement : se cantonner à une étude frigide des aléas formels (« ça va vite, ça va lentement, tiens cette couleur revient plus souvent… »), en se cramponnant à une prudence toute universitaire, est une approche tellement étrangère au flot d’émotions que provoquent les films de Brakhage qu’elle ne peut en constituer un retour critique souhaitable.

Il faut donc composer avec cette contradiction, si flagrante chez Brakhage, entre le refus du narratif par lequel son cinéma opère, et la pourtant monstrueuse capacité d’évocation des films, dont le moindre tressaillement, la moindre allusion figurative, semble déjà écrire une histoire. Rien que l’étrange structure de Dog Star Man (un prélude et une première partie d’une demi-heure chacun, puis trois autres parties d’à peine 5 minutes…) est une invitation au décodage, désignant un geste long qu’il convient de comprendre, et qui fait toute la valeur du film. La meilleure preuve en est que les images de Dog Star Man sont loin d’être les plus séduisantes qu’ait produites la filmo de Brakhage (le segment Part 1, notamment, est sur ce point tout à fait ingrat) : elles ne tirent leur beauté que du système de renvois et de variations auquel elles participent, et ne sont belles que parce qu’elles dessinent les étapes d’un voyage qu’il serait idiot de ne pas lire – quitte à devoir fantasmer la carte narrative qui permet d’en arpenter le territoire.

Peut-être alors que “s’inventer des histoires”, décrire malgré tout ce qu’on a imaginé devant ces films, est la meilleure manière de parler du cinéma de Brakhage. Pas pour lui imposer une interprétation narrative (qui chercherait à faire fin en soi), mais pour inventer une interface, un terrain de dialogue commun avec les autres spectateurs : un chemin comme un autre vers les sensations formelles à l’œuvre, qui sont si difficiles à discourir pour elles-mêmes. Et c’est donc ce à quoi cet article va s’atteler.

Prélude

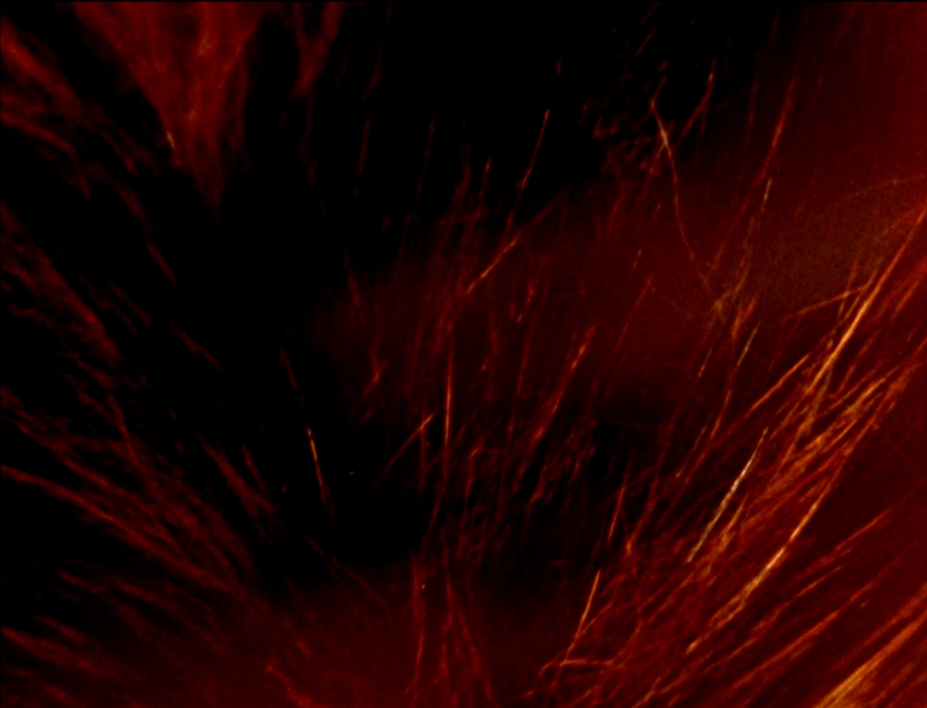

Dog Star Man investit ce qui est peut-être la plus belle dimension du cinéma de Brakhage : la métamorphose. Non pas au sens d’un objet qui se transforme en un autre, mais au sens où la manière de l’observer fluctue : une figure se voit soudain regardée comme de la pure matière, mais cette matière c’est aussi une couleur, puis cette couleur c’est d’abord de la lumière, or cette lumière c’est surtout de l’énergie, et un rythme, et ainsi de suite… L’exemple le plus parlant de ce fonctionnement, dans le Prélude, est ce moment où les brûlantes poussées d’énergie solaire s’avèrent, à y regarder de plus près, être un paysage enneigé au blanc aveuglant : tout comme, dans la vie, la glace est parfois si froide qu’elle brûle au contact de la peau, les extrêmes opposés du Prélude se confondent en un continuum instable.

Cette indécision de nature (matière ? lumière ? personnage ?), comme une énergie primale qui n’aurait pas encore choisi sa juste incarnation, est au centre de ce premier segment, qui évoque quelque cosmogonie : un bouillon primordial encore incontrôlable, un univers en gestation, où les formes rares émergent du noir de façon pulsionnelle et accidentelle, s’éparpillant de manière électrique sitôt apparues. L’histoire qui se raconte, dans la succession de ces saillies formelles, est d’abord celle d’une scission : le magma primal perd de son unité, et les formes choisissent progressivement leur camp (ceux-là même que le titre du film dénombre : l’animal, l’astre, l’humain).

Cette dissociation, par ses hésitations et jeux de nuances, nous rappelle la nature précaire de nos certitudes : entre l’animal et l’homme, entre le pelage et la chevelure, il n’y a qu’un scintillement. Mais il reste qu’un dialogue s’établit progressivement entre les différentes figures désormais identifiées, dans des échanges qui évoquent les premières religions archaïques : c’est par exemple la lune, qui veille régulièrement et calmement sur les images encore instables qui défilent sous elle, jusqu’à son face à face génial avec un cœur qui bat à thorax ouvert – l’astre observe la matière, le cosmos toise la vie qu’il a engendré, et peut-être aussi les cieux observent-ils le premier sacrifice qu’on commet pour eux (les images de bois inquiets au crépuscule, qui annoncent déjà la suite du film, évoquent eux-mêmes les lieux des premiers rites humains). Le soleil intervient lui aussi dans le film (via des images scientifiques d’éruptions solaires), mais bien moins calmement : il n’est que sautes et sursauts impatients, tel un astre "aux fourneaux" qui donne son impulsion énergique à la matière, relançant régulièrement la danse des figures reconnaissables – une énergie aux poussées si fortes qu’elle contamine et altère la pellicule de ses brûlures et coups de butoir.

Tout n’est pas parfait dans ce Prélude, qui se laisse parfois aller à des effets d’insistance malheureux (zooms violents, torsions optiques de l’image) qui semblent désigner plutôt que donner à ressentir, créant une désagréable impression de velléités dialectiques. Et si l’image suggérée d’une famille seule au fond des bois fait idéalement face au cosmos, c’est moins le cas des plans de circulation urbaine, qui s’insèrent dans cet ensemble un peu gauchement, sans réellement y trouver leur place… Mais la cohérence de cette première partie en forme de genèse reste admirable, et sa structure, particulièrement intuitive : de tous les segments de Dog Star Man, c’est indiscutablement le plus beau.

Part I

Que se passe-t-il après la genèse ? Dans le Fantasia de Disney, film travaillé par les mêmes obsessions que Dog Star Man (faire poindre la figure de l’abstrait, faire émerger la vie des formes), on trouve un segment central, celui de Stravinsky, qui retrace la création du système solaire et l’apparition de la vie sur Terre. La parenté de ce passage avec le film de Brakhage est frappante, notamment parce que l’apparition de la vie y était décrite comme un processus chaotique, inquiétant et instable, voire même un peu tabou dans ses représentations (visions sombres et effrayantes, seulement entraperçues entre deux nuées de vase). Or, une fois cette histoire interdite arrivée à sa dernière image (celle du premier poisson quittant l’eau pour la terre), les violons du Sacre du printemps calmaient leurs arpèges. Un large panorama des eaux malsaines, émergeant du noir, se dévoilait alors : une mer à présent apaisée et lisse comme un miroir, où nagent placidement les premiers dinosaures.

Cette sensation d’ellipse géante, d’un monde enfin créé et installé après le chaos de sa genèse2, est la première impression que laisse l’ouverture de Part I. La présence à l’image d’un calme manteau neigeux suggère, à lui seul, l’idée d’un monde "après la tempête" : le montage s’est calmé, et le film, contemplant son décor, se fait désormais lisible. Deux figures identifiables ont émergé du chaos des formes : un homme et son chien (qui étaient seulement devinables durant le Prélude), exécutant à l’image un mouvement répété et limpide (gravir, arpenter, explorer ce territoire). Ce monde en cuvette, au-delà duquel on ne voit rien, a des airs un peu abstraits de "premier décor", d’une scène qu’arpenterait avec son fidèle animal, tel un Cro-Magnon, le premier des humains. Et si dans le ciel les astres veillent encore, c’est autrement : ils apparaissent désormais plus rarement au montage, à une vitesse presque imperceptible, qui est le tempo que la perception humaine leur connaît.

Le risque de ce segment lisible, trop proche de notre manière habituelle de voir le monde, est une narration à froid qui tournerait au cinéma-rébus, en ne créant plus que des liens signifiants et explicites entre ses différentes parties. C’est un piège que Brakhage évite plutôt bien : les poussées abstraites qui viennent perturber ce calme tableau conservent un caractère latent, s’insérant dans le montage avec une relative douceur, donnant seulement à voir les mêmes choses un peu de biais, un peu autrement – comme pour nous rappeler subrepticement que derrière les figures reconnaissables (humain, animal, paysage) persiste la vérité de leurs autres dimensions (pulsation, matière, lumière), tel un écho archaïque qui nous en parviendrait. Part I peut de fait se vivre comme l’histoire d’un homme sorti couper du bois, et qui se verrait soudain frappé par l’intuition de la véritable nature des choses qui l’entourent, de leur essence lumino-chimique (jusqu’à l’extrême d’images de cellules au microscope, ou de cristaux de neige). Un peu comme si le personnage avait des réminiscences, par flashs, du bouillon originel dont il est issu (ce que vient métaphoriser à l’écran les images organiques, quoiqu’encore difficilement identifiables, d’un accouchement).

Des icones religieuses parfois s’intercalent au montage, comme autant de tentatives d’investir ces intuitions de sens (de formaliser, de manière digérable, cette semi-conscience du cosmos). Elles s’insèrent d’autant plus facilement dans le film que le visage barbu aux longs cheveux de Brakhage (qui joue comme un pied, mais passons) est volontiers christique. La religion ne sera cependant dans le film que de passage : la prise de conscience de la réalité du monde s’incarne surtout par la nausée (le décor commence à tanguer, à devenir chaotique, la perception se fait ivre). L’homme, qui se cogne au décor plus qu’il n’y progresse, finira ainsi sa marche en une longue chute (non sans évoquer l’extase religieuse : c’est le plan le plus célèbre du film, Brakhage tombant à dos, bouche grande ouverte, dans la neige), alors qu’apparaissent soudain à l’image les organes au travail, le sang qui pompe, vision enfin limpide (et non plus seulement entrevue) de la vie en action. Comme si le personnage, durant ces quelques secondes de révélation, avait soudain parfaitement conscience de la réalité de ce qui le compose.

C’est au fond ce que raconte ce très joli dernier plan, qui clôt ce segment dans le calme et la fixité, après qu’on ait subi une avalanche de perceptions : on y voit le va-et-vient d’un petit canal, sève sous un tronc ou sang sous la peau, on ne saurait dire, dans un mouvement sobre et régulier. Une image du vivant, tranquille et imperturbable comme une berceuse, pulsant qu’importe le chaos alentours.

Part II • Part III • Part IV

À ce stade, le film de Brakhage a toute sa cohérence en tant que diptyque, et les trois parties qui suivent (chacune dure seulement 5 minutes) peuvent sembler superflues. Elles tiennent en effet plutôt, dans leur forme, du post-scriptum ou de l’apostille, évoquant ces recueils de nouvelles qui succèdent parfois à un roman de SF ou de Fantasy pour en prolonger la diégèse. Plus concrètement, ces trois court-métrages fonctionnent comme des variations, appuyant plus spécifiquement l’un des aspects en puissance dans les deux premiers films, tout en offrant des clés de compréhension pour l’ensemble des segments.

Part II pourrait faire redite s’il n’y avait à l’écran ce bébé, dont on avait suspecté l’accouchement dans le segment précédent. Le petit corps semble d’abord seulement observé par le film, mais s’impose en fait assez vite comme son "personnage principal" – au sens où il est moins une figure scrutée qu’un réceptacle à images et sensations, dont nous partageons les visions. Derrière la bouche hésitante et les yeux fermés, l’enfant a les mêmes intuitions que son père, mais de manière beaucoup plus facile et innée semble-t-il (le zapping est frénétique, et va à l’essentiel : les cristaux et les roches dominent à l’écran, comme pour une petite exploration du tableau périodique des éléments). Les quelques images de seins nourriciers, qui devraient être le comble d’un système représentatif basé sur la perception (la vue subjective d’un nourrisson), sont paradoxalement moins convaincantes : elles renvoient à une imagerie plus conventionnelle, et moins touchante, de maternité et d’origine.

Part III reprend à son compte un aspect secondaire du Prélude : sa dimension organique. Il consiste en une succession de croisements et de métamorphoses entre des images de maternité, de chair sanglante, et de sexualité. L’accouchement (davantage déduit et suggéré que réellement lisible, ici) se charge de jouer le passeur entre ces trois pôles. Mais c’est plus simplement une tonalité jouisseuse qui aide à unir en un même mouvement les merveilles de la chair : les volutes à l’écran donnent aux images abstraites un caractère fluide et dansant, un brin psychédélique même. D’une certaine manière, ce segment est le plus traditionnellement Brakhagien, le plus attendu et facile au vu du reste de sa filmo ; mais la place chaleureuse qu’il prend dans cette pentalogie, globalement rêche et distante, lui confère une valeur particulière.

Part IV, enfin, est une sorte de récapitulatif conclusif, rejouant tous les mouvements à l’œuvre dans les segments précédents, mais de manière beaucoup plus lucide, au sens où tout y est plus lisible et explicite qu’auparavant. Comme si Brakhage faisait monstration des liens et ficelles qui, depuis le début, unissaient discrètement l’ensemble : entre l’homme à terre et la figure du Christ, entre l’accouchement et le bébé, entre le foyer domestique et les étoiles…

Ce passage en revue, dans une sorte de final convulsif (les couches d’images se superposent à n’en plus finir, la cadence s’accélère), ressemble presque à un happy end : l’enfant grandit, les saisons passent, l’homme a pris conscience du monde. Mais deux choses viennent corrompre la mollesse new-age d’une telle conclusion. Déjà, par la façon dont ce final, de par ses recoupements, nous dévoile le fin mot de l’histoire : tout cela était donc l’histoire d’un homme qui, au moment de devenir père, vit une crise existentielle, pris de vertige à l’idée de "donner vie" (“d’où vient-elle, de quoi sommes-nous faits, comment notre matière en engendre-t-elle une autre…”). Un parcours utérin et mystique, qui mène à la révélation et à l’apaisement (l’homme en extase à terre est celui qui a compris, ivre de sa présence au monde, euphorique d’être papa, enfin prêt à acceuillir l’enfant).

Mais il y a autre chose, une deuxième belle étrangeté dans ce final, qui en tempère quelque peu les accents naïfs : son hystérie. La frénésie récapitulative se cristallise, à la fin du segment, en une répétition du geste qui tient moins de la résolution que du mythe de Sisyphe. La prise de conscience du petit humain, ce mystique bienheureux qui coupe son bois à l’infini, est discrètement ramenée à ses dimensions mécaniques et dérisoires : quelque chose qui est déjà arrivé avant et qui arrivera encore mille fois. Un phénomène chimique comme un autre.

Prelude: Dog Star Man (1961)

Dog Star Man: Part I (1962)

Dog Star Man: Part II (1963)

Dog Star Man: Part III (1964)

Dog Star Man: Part IV (1964)

Notes

2 • Cette sensation d’un monde enfin installé et fonctionnel se retrouve d’ailleurs aux toutes premières images du segment, par une mise en route de la mécanique du monde : la cadence de la pellicule se réveille pour atteindre sa vitesse normale, passant des images successives de nuages à leur mouvement naturel, et le mouvement des torrents achève un cycle de l’eau opérationnel.