Légers spoilers.

Pour quelqu’un qui, comme moi, vient des films de la Shaw Brothers, La Fureur de vaincre fait d’abord l’effet d’une douche froide : toutes les conventions qui, dans les wu xia pian de la Shaw, étaient digérées et canalisées par l’abstraction factice de l’ensemble (l’influence de l’opéra chinois aidant bien) semblent soudain terriblement grossières dans ce cadre plus réaliste, plus politique, plus contemporain et historiquement ancré. Les provocations outrées des méchants et leurs petits rires félons, le manichéisme patriotique ou les poses de son personnage principal (mention spéciale au nunchaku), tout frise le ridicule. Le film, plus généralement, fait un pas vers la pure exploitation, entre sa scène à danseuse nue et des moments purement forains (la démonstration du culturiste anglophone), dans un récit dont l’épaisseur avoisine celle d’un papier à cigarettes.

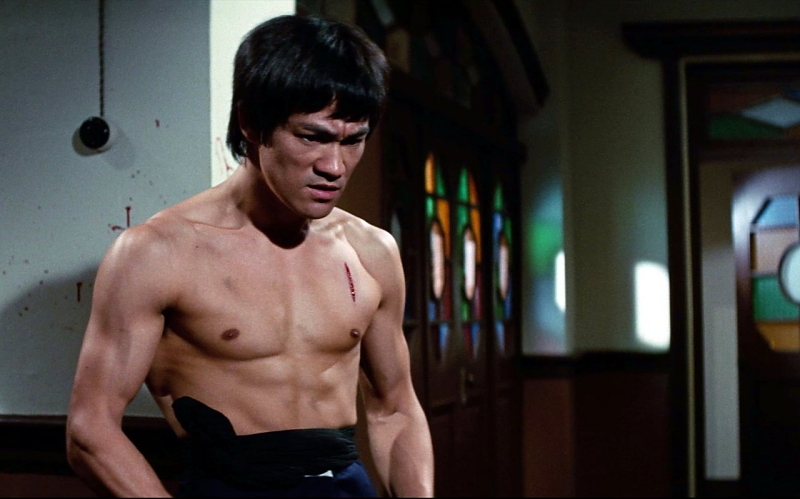

Au milieu de tout cela, pourtant, il y a Bruce Lee – acteur à qui la mise en scène, qui est moins pauvre que humble, a l’intelligence de ne pas faire de l’ombre. C’est un corps et un personnage tout entiers comme “trop” : trop bizarre, trop outré, idée poussée trop loin dans son délire, qui transforme toutes les grossièretés possibles du film en singularités. L’acteur, dès ce film qui n’est que son deuxième, semble déjà être une parodie de lui-même (le sketch des Inconnus a à peine exagéré ses cris, postures et emportements).

Ce n’est pas seulement dû à la contradiction de ce corps à la fois petit et puissant, enfantin1 et érotisé (il passe la moitié du film torse nu), à la fois méthodique et animal (par ces déplacements félins et silencieux, alternant avec de petits cris étranges qui tiennent à la fois de la transe du gamin s’imaginant en héros en bruitant ses propres actions à la bouche, et du petit rongeur violent fêlant des cris d’attaque). Cela tient aussi, et peut-être surtout, à la manière dont ce personnage semble plus simplement débile. « Je ne suis pas très instruit », dit-il à l’inspecteur comme pour résumer, en fin de film (ce film suivant justement un héros populaire, parlant dans le cantonais du peuple Hong-kongais) : traité comme un enfant par la confrérie qui essaie de comprendre ses élans pulsionnels, le personnage fonctionne exactement comme un Hulk, idiot perdu dans ses pensées et dans son monde, mais essayant de contenir l’arme nucléaire en lui (« pourquoi tu m’as obligé à te frapper ? », rage-t-il), se réveillant comme d’une transe dont il a tout oublié une fois qu’il a tué son ennemi.

Cette “fureur” du titre, au-delà de dessiner un personnage du cinéma étrange et improbable (comme une sorte de créature exotique aux parades et rituels incompréhensibles), canalise un peu le racisme à peine voilé du film, symptôme transparent du besoin de se venger des humiliations de la guerre sino-japonaise (tout en réactivant peut-être un esprit pan-chinois à l’heure où le divorce des trois États était acté2).

Au-delà de ces soubassements politiques, la violence terrienne du film, concrète, toute de chocs et de gravité, redonne aux péripéties de papier une certaine aura. Il y a plus de matière, dans la pauvrissime scène romantique au cimetière, par le langage économe de ce corps crédible à la violence contenue (ce simple moment où les deux amants se collent dos à dos suffit à faire péripétie), que dans bien des tirades pseudo-philosophiques des films de King Hu. Loin de moi l’idée de jouer un studio contre un autre : disons simplement que ce film, pourtant par bien des aspects assez idiot et frustrant, et souvent pas loin d’être aussi con que son personnage, démontre combien les deux approches du cinéma d’action Hong-kongais pouvaient être complémentaires.

Jing wu men en VO, Fist of Fury à l’international.

Notes

2 • Je ne connais cela dit pas assez l’histoire de Hong Kong pour savoir si c’est une autre révolte populaire (peut-être contre le cinéma lettré en mandarin de la Shaw, dont les cinéastes étaient pour certains exilés de Chine ?) qui s’exprime ici. Le fait que le héros fonctionne presque comme une figure de vigilante solitaire, palliant à une police (et donc à un État) impuissants, n’est sans doute pas anodin.