Ce texte a initialement été écrit pour les 10 ans de la Kinopithèque ! Vous pouvez l’y retrouver à cette adresse, et retrouver tous les textes de blogueurs écrits ou republiés à l’occasion de cet anniversaire en cliquant ici.

Quelques spoilers.

Quand Benjamin nous a proposé d’écrire sur un film pour fêter les dix ans de ce blog, j’ai pensé à ces marqueurs qui constituent, pour chacun d’entre nous, les étapes-clé de la construction d’une cinéphilie. Pour moi il y eut par exemple Bresson : le premier qui me fit découvrir qu’on pouvait aimer le cinéma ancien sincèrement, intensément, et non avec ce froid respect culturel, comme on le fait au musée, le doigt sur le menton… Il y eut aussi Devdas (Bhansali), qui me fit retoucher du doigt une sensation d’émerveillement total, que je pensais à jamais enterrée avec l’enfance, et dont j’avais en quelque sorte fait le deuil. Ou encore Jambon Jambon (Lunas), vu jeune adolescent, qui me fit comprendre que l’excitation érotique au cinéma n’était pas ce plaisir coupable dont le film serait l’hypocrite excuse, mais l’une de ces choses intimes et essentielles qu’un cinéaste, qui n’a qu’une vie, a pour première urgence de nous transmettre…

Parmi tous ces films-étapes s’en trouve un, Si tu tends l’oreille, sur lequel je n’ai jamais réussi à écrire. Ce film me touchait sans doute d’abord pour son histoire à la Orgueil et préjugés (défiance tournant en romance, froideur pudique du garçon à atteindre…), mais pas seulement. C’est un Ghibli méconnu, réalisé par l’homme qui devait succéder à Miyazaki et Takahata (sa mort prématurée en décidera autrement). On lui préfère souvent un autre Ghibli oublié de la même époque, l’excellent Souvenirs goutte-à-goutte, qui constitue une proposition de cinéma autrement plus ambitieuse, plus identifiable, dans sa manière de mêler une approche presque documentaire à d’inattendues percées oniriques. Si tu tends l’oreille, lui, est sobre à toute épreuve : c’est une petite histoire d’amour collégienne, scénarisée par un Miyazaki qui y ressasse un peu mollement ses marottes, et qui n’entend en rien redéfinir le cinéma. Au contraire, c’est le parangon d’un classicisme tranquille.

Qu’est-ce qui fait de ce film de rien une œuvre immense ? Une manière, peut-être, de s’y cogner, est d’oublier les questions de mise en scène, et de simplement observer les effets que la vision procure : Si tu tends l’oreille donne furieusement envie d’habiter au Japon. Oh, pas d’une manière nationaliste, ou culturelle. Le patrimoine national est même relativement absent du film : on y parcourt un magasin à horloges allemandes, on y chante à répétition une chanson américaine, et le personnage central veut partir étudier en Italie…

Non, si le Japon se fête, c’est dans le quotidien le plus atrocement banal, à commencer par celui de l’appartement. C’est une série de scènes de petits matins mal réveillés, de devoirs d’école qu’on fait à la lumière d’une lampe, de couettes où l’on paresse, de vaisselle qu’on range à la va-vite. Un quotidien d’autant plus prégnant qu’il est célébré par l’animation, qui prend le temps de mouvoir les éléments les plus anodins : un gros linge qui pend, un rideau tiré qui cesse de se balancer, la masse d’une vielle porte métallique et moche – chacun de ces objets visiblement pensé dans son poids, sa vitesse, sa matière, chacun ayant été réfléchi, conscientisé par l’animation, conférant à ce quotidien banal une terrible présence. A l’époque, la 3D n’avait pas encore investi le dessin animé 2D pour y gérer les déplacements ou les perspectives, et chaque mouvement de ligne, dessiné à la main, en devient d’autant plus tangible. Le monde à l’image en tire une épaisseur folle, qui éloigne le film d’un naturalisme sage (ce qui ne serait qu’une méticuleuse retranscription des appartements de Tokyo), pour en faire une muette célébration des choses, des corps, et du monde journalier.

Il est alors frappant de voir combien les écarts Miyazakiens que le film propose pour nous émerveiller (les scènes fantastiques illustrant le roman de Shizuku, la surcharge baroque du magasin d’antiquités) font pâle figure à côté du spectacle de cette vie quotidienne, devenue presque féérique en elle-même1. La précision calme des gestes parfaitement retranscrits, et des humeurs qu’ils dessinent (agitation, tranquillité, fatigue), inscrivent les aléas du récit dans une matérialité fascinante, qui se métamorphose au gré des espaces et des climats, comme autant de petits poèmes en prose : « lire dans une chambre serrée quand il fait beau dehors » ; « la fraicheur urgente d’un sentier de terre, entre deux murs étroits » ; « un banc éclairé dans la nuit tiède et dépitée » ; « le sol apaisé d’un toit mouillé après la pluie »… Le film restitue à la perfection ces multiples facettes et sensations d’un été urbain vécu à hauteur d’adolescents. Et quand on approche de la fin du récit, dans cette chambre d’enfant désormais nue, à la blanche et sobre lumière d’octobre, on se rend compte combien cette humble petite pièce a été le réceptacle des milles humeurs et ambiances ayant frappé le film.

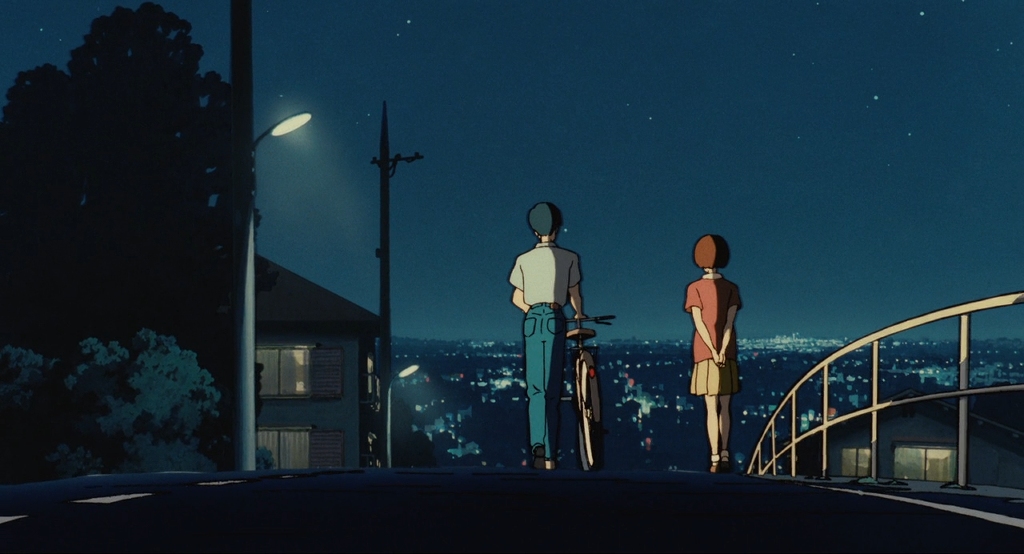

L’émerveillement discret de Si tu tends l’oreille tient aussi à la paradoxale liberté qui l’imprègne, sous le joug des heures de cours et des examens : dans ce monde, les enfants semblent presque laissés à eux-mêmes. C’est un univers aux adultes distants, peu envahissants : chez Shizuku, ce sont les deux sœurs qui font tourner la maison, investissant l’espace à leur envie – la seule fois où les parents reprendront leur rôle, ce sera pour laisser leurs filles faire leur propres choix (délaisser ses études pour l’une, déménager pour l’autre). Shizuku est donc libre d’explorer le monde à sa guise, dans une banlieue verticale transformée en terrain de Parkour (la poursuite du chat, notamment, déplie l’espace de toutes les façons possibles). Cette jeunesse qui s’invente sous nos yeux, en direct, comme contrainte d’improviser face à ses premiers choix de vie, cherchant la bonne réaction aux situations qui la frappent (les imbroglios amoureux), invente sur le tas ses propres principes, élit ses propres coins secrets (le magasin pour elle, la butte pour lui). L’image récurrente de Shizuku surplombant l’immensité disponible de Tokyo, au hasard d’une percée dans le labyrinthe urbain, cristallise cette impression frappante d’une adolescence contemplant son infini terrain de jeu, et les innombrables et effrayantes potentialités de son avenir…

Le monde et ses climats n’ont alors plus qu’à se mettre au diapason de cette amplitude émotionnelle, et il arrive un moment où l’on ne sait plus vraiment si ce sont les personnages qui réagissent aux changements de la lumière, à l’agitation ou à la tranquillité d’un quartier, aux variations de la météo – ou bien l’inverse. Prenez cette découverte finale du jeune amant qui revient au pays plus tôt que prévu, et qui apparaît, tel un fantôme heureux, dans le petit matin d’une rue vide et endormie, presque apocalyptique : son corps maigre chauffe sous le lourd manteau, son sourire expire de l’air embué. La relation à distance, comme rentrée en période de gel, se réveille alors dans le froid de sa mise en pause ; et la pureté du matin glacial donne la mesure de celle des sentiments, sous les sourires et maladresses amusées. Un autre exemple : celui du garçon avouant un amour non réciproque, et dont le désir frustré, douloureux, brûle sous l’échange qu’on essaie de garder calme. La scène se joue près d’un temple, sous les arbres, et à travers les feuillages, les tâches de soleil percent et brûlent, à l’image du visage honteux et humilié de l’adolescent qui rougit, de tout un arrière-monde de sentiments inavoués se cognant au refus.

Cette osmose ne se donne pas en spectacle, elle ne se joue pas sur le mode de l’expressivité savante, de la métaphore habile. Elle réside simplement en une sensation permanente de cohérence, qui tient moins à une capacité à recréer le monde à l’identique, qu’à une manière de deviner, constamment, l’écrin que celui-ci doit offrir à ses personnages. Cette sensation permanente et enveloppante de justesse, qui se loge dans les choix de découpage les plus élémentaires, ou dans une capacité naturelle à savoir simplement jouir du moment (la fameuse scène de chant), fait de Si tu tends l’oreille un film indécryptable, impossible à anoblir des pompeux habits de l’art, totalement opaque dans son anodine évidence, imperméable à l’analyse. Un film parfait, en somme.

Mimi wo sumaseba en VO.

Notes